具体描述

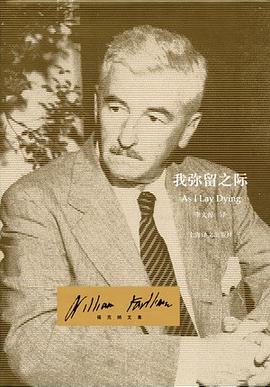

《我弥留之际》是福克纳的代表作以及“约克纳帕塔法世系”的重要小说之一。讲述美国南方农民本德伦为遵守对妻子的承诺,率全家将妻子的遗体运回家乡安葬的“苦难历程”。整整十天的行程灾难重重:先是大水差点把棺材冲走,后来拉车的骡子被淹死,大火几乎把遗体焚化。结果长子失去了一条腿,老二发了疯,三子失去了心爱的马,女儿打胎不成,反被药房伙计奸污,小儿子也没得到想望的小火车,而本德伦却装上了假牙并娶回了一位新太太。 小说完全由本德伦一家、众邻居及相关人员的五十九节内心独白构成,多角度讲述了这个故事,是作者运用多视角叙述方法及意识流手法的又一杰作。

作者简介

威廉・福克纳(Willian Faulkner l897~1962),美国小说家。出生于没落地主家庭,第一次世界大战时在加拿大空军中服役,战后曾在大学肄业一年,1925年后专门从事创作。他被西方文学界视作“现代的经典作家”。共写了19部长篇小说和70多篇短篇小说。其中绝大多数故事发生在虚构的约克纳帕塔法县,被称为“约克纳帕塔法世系”。这部世系主要写该县及杰弗逊镇不同社会阶层的若干家庭几代人的故事。时间从独立战争前到第二次世界大战以后,出场人物有600多人,其中主要人物在他的不同作品中交替出现,实为一部多卷体的美国南方社会变迁的历史。其最著名的作品有描写杰弗逊镇望族康普生家庭的没落及成员的精神状态和生活遭遇的《喧哗与骚动》(又译《声音与疯狂》1929);写安斯・本德仑偕儿子运送妻子灵柩回杰弗逊安葬途中经历种种磨难的《我弥留之际》(1930);写孤儿裘・克里斯默斯在宗教和种族偏见的播弄、虐待下悲惨死去的《八月之光》(1932);写一个有罪孽的庄园主塞德潘及其子女和庄园的毁灭性结局的《押沙龙,押沙龙!》(1936);写新兴资产阶级弗莱姆・斯诺普斯的冷酷无情及其必然结局的《斯诺普斯三部曲》(《村子》1940,《小镇》1957,《大宅》1959)等。福克纳1949年获诺贝尔文学奖。

目录信息

达尔

科拉

达尔

朱厄乐

达尔

科拉

杜威·德乐

塔尔

安斯

达尔

皮保迪

达尔

瓦达曼

杜威·德乐

瓦达曼

塔尔

达尔

卡什

瓦达曼

塔尔

达尔

卡什

达尔

瓦达曼

达尔

安斯

达尔

安斯

萨姆森

杜威·德乐

塔尔

达尔

塔尔

达尔

瓦达曼

塔尔

达尔

卡什

科拉

艾迪

惠特菲尔德

达尔

阿姆斯蒂

瓦达曼

莫斯利

达尔

瓦达曼

达尔

瓦达曼

达尔

瓦达曼

达尔

卡什

皮迪保

麦高恩

瓦达曼

达尔

杜威·德乐

卡什

· · · · · · (收起)

读后感

《我弥留之际》的寓言和象征性不必赘言,人们一直以来都十分关注小说中的象征手法以及与《圣经》的密切联系。 在重读过程中,我注意到第十一章,即医生皮保迪的独白一章中对本德仑一家的住处描写(P36~37)。通过皮保迪的叙述,我们可以知道本德仑一家居住在绝壁之...

评分福克纳写《我弥留之际》时,三十三岁,这部被外国评论家誉为福克纳最好的小说,分娩过程相当顺利,福克纳轻描淡写说:“那时我一天干十二小时的力气活儿,下班以后才能写作,只写了六个星期左右就写好了。”于是,与荷马《奥德赛》、乔伊斯《尤利西斯》、塞万提斯《堂吉诃德》相...

评分一开始的不完全记录 常非常:今晚讨论《我弥留之际》,关于这本书,我介绍下。它的书名来自荷马史诗《奥德赛》里的一个典故,尤利西斯在冥界遇到阿伽门农的鬼魂,阿伽门农的鬼魂对他说了自己被杀经过,他提到:在我弥留之际,那个长着狗眼的女人,未待我合上眼,就让我到了冥...

评分看了福克纳的《我弥留之际》,一个感慨是人类真实的历史进程或许都是像书中这类乌合之众谱写的。人民委琐、狭隘、自私、各怀鬼胎、渎神、淫荡、懒惰,然而推动历史前进。而那些自称“伟光正”的东西,从来都不是历史的主角,他们只是历史的僭君罢了。 ps :福克纳的...

用户评价

说实话,这本书的开篇稍微有点慢热,我一开始差点以为自己选错书了。但是,我坚持读了下去,并且庆幸自己没有放弃。一旦情节开始加速,那种被情节推着走的紧迫感就瞬间抓住了我。作者在处理冲突和矛盾方面非常有章法,他不是简单地制造戏剧性,而是通过人物的内心挣扎和外部环境的压迫,层层递进地展现复杂的人性。我特别喜欢书中那些关于抉择的段落,它们迫使我作为一个读者,也不得不站在角色的立场上去权衡利弊,思考道德的边界。这种互动性极强的阅读过程,让我感觉自己不是旁观者,而是参与者。这本书成功地在保持叙事流畅性的同时,兼顾了思想的深度,这在当下的出版物中是相当难得的。

评分这本书的封面设计实在太抓人了,那种带着微微泛黄的纸张质感,仿佛能让人触摸到时间留下的痕迹。我拿到手的时候,就忍不住一直摩挲着,期待着里面能藏着怎样一个宏大而细腻的故事。作者的文字功底深厚,遣词造句之间,透露出一种沉静而有力的叙事节奏。初读几章,感觉自己仿佛置身于一个完全陌生的世界,那里有独特的风土人情和复杂的人际关系。我特别欣赏作者在构建人物性格上的细腻,每一个配角都有着不容忽视的弧光,他们的选择和挣扎,都让人感同身受。整个故事的氛围铺陈得非常到位,既有历史的厚重感,又不失现代读者所追求的叙事张力。我常常在深夜里被某个场景深深吸引,久久不能入睡,脑海中不断回放着那些精彩的对话和意境深远的描写。这本书的深度和广度都超出了我的预期,它不仅仅是在讲述一个故事,更像是在探讨某种关于存在的哲学命题。

评分这本书的阅读体验简直是一场文学的冒险。我得说,作者的想象力简直是天马行空,构建的世界观宏大到令人咋舌,但同时又在细节处处理得一丝不苟。我花了很长时间才完全沉浸进去,因为信息量实在太丰富了,需要读者有一定的专注度和耐心。但一旦进入状态,那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。我最欣赏的是作者对情节走向的把控能力,那种看似随意实则处处埋伏笔的写作手法,让我在读到关键转折点时,会忍不住拍案叫绝。而且,这本书的语言风格变化多端,时而如诗歌般优美婉转,时而又像锋利的刀剑般直击人心。我甚至能从中感受到作者在创作过程中投入的巨大心血和严谨态度。每次合上书本,我都会花好几分钟整理思绪,因为里面蕴含的信息量和情感冲击力太强了。

评分我阅读过很多经典作品,但这本书的独特之处在于它对“时间”和“记忆”的探讨。作者似乎对人类心智的运作机制有着深刻的洞察力,他通过极其精准的心理描写,将人物的内心活动剖析得淋漓尽致。有些片段,读起来让人感到微微的心悸,仿佛作者直接触碰到了我们内心深处最隐秘的角落。我尤其欣赏作者在处理那些模糊不清的、带有主观色彩的回忆时的手法,那种真实感和不确定性,让整个故事更贴近现实的复杂性。这本书的后劲非常足,合上书后很久,书中的人物形象和那些关键场景依然鲜活地存在于我的脑海中,不断引发新的思考。这是一部值得反复品读,每次都会有新发现的力作。

评分这本书的结构设计简直是鬼斧神工。它不是那种线性叙事,而是通过多线索、多视角的交织推进,像一张巨大的网,慢慢收紧,直到所有线索汇集在一起时,那种震撼感是难以言喻的。我发现自己常常需要停下来,对照着之前看过的章节,努力拼凑出完整的图景。这种需要动脑筋去理解和消化的过程,反而极大地增强了阅读的乐趣和满足感。作者在叙事节奏的控制上达到了炉火纯青的地步,高潮部分极其酣畅淋漓,而那些描写内心世界的段落又处理得极其克制和留白,让人回味无穷。这种刚柔并济的叙事风格,让整本书读起来既有力量感,又充满了文学的韵味。

评分太痛苦了……

评分「活在世上的理由仅仅是为了长久的安眠作准备」 大量的谵妄语言,宗教隐喻读起来挺费劲。之前读过喧哗与骚动,福克纳作品中对疯癫的塑造太过精妙。 本德仑一家人堂吉诃德式的执着让我想到了里尔克的一句诗: Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles. 哪有什么胜利可言? 挺住就是一切。

评分「活在世上的理由仅仅是为了长久的安眠作准备」 大量的谵妄语言,宗教隐喻读起来挺费劲。之前读过喧哗与骚动,福克纳作品中对疯癫的塑造太过精妙。 本德仑一家人堂吉诃德式的执着让我想到了里尔克的一句诗: Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles. 哪有什么胜利可言? 挺住就是一切。

评分呈现的语义学意义上的二项对立,体现了角色分配和功能分配的主体性,对死的序列的有向运作蕴涵了伦理道德评判和意识形态倾向。各功能间的关系性质可纳入一系列的二元对立形式,如喜剧悲剧,存在非存在,现实幻觉,清醒疯狂,而其中最重要的是生存与死亡的对立,结构意义复杂,对话性质和戏谑反讽的风格,辅助者和反对者两种力量之间的争斗,反映两种矛盾的价值观念的剧烈冲突。提供的现存秩序是一种苦境,在显得紧张的生存状态下,本德仑一家人人都有些被异化,个个性情古怪行为诡秘。整个故事既是的意识形态结构对本德仑家为代表的一方社会利益进行的合理化安排,也是叙事主体尝试对动机不明的态度,观念,感觉等做出符合逻辑或者伦理的解释的一种程序和过程。

评分翻译这个肯定很痛苦。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有