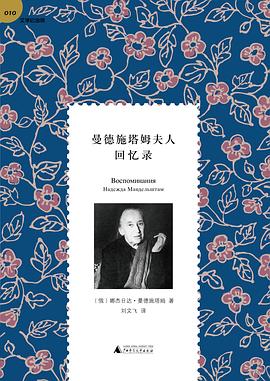

曼德施塔姆夫人回忆录 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

娜杰日达•曼德施塔姆(1899—1980)俄罗斯著名诗人曼德施塔姆的妻子,作家,翻译家。1899年10月30日生于萨拉托夫,娘家姓哈津娜。1919年5月1日与曼德施塔姆相识于基辅一家咖啡馆,三年后二人结婚。经历了二十年代中后期的短暂平静之后,娜杰日达不得不面对丈夫的两次 被捕。这位被丈夫称为“黑暗岁月的同志”的妻子,仅与丈夫共同生活了十六年,其中的最后四年还是在流放地度过的。六十年代初,娜杰日达开始撰写关于丈夫、关于那个恐怖时代的回忆录,即七十年代相继成书的“回忆录三部曲”《回忆录》、《第二本书》和《第三本书》。1980年12月29日,娜杰日达卒于莫斯科。“娜杰日达”在俄语中意为“希望”。

刘文飞,中国社科院外文所研究员、俄罗斯文学研究室主任,文学博士,中国社科院研究生院教授、博士生导师,中国俄罗斯文学研究会会长,中国作家协会会员,中国翻译家协会理事,中国社科院长城学者,享受政府特贴专家,《世界文学》《外国文学》《译林》《俄罗斯文艺》等杂志编委,北京大学、黑龙江大学等十余所高校特聘或客座教授,美国耶鲁大学富布赖特学者,俄罗斯利哈乔夫奖获得者。主要著作有《二十世纪俄语诗史》《诗歌漂流瓶》《墙里墙外》《阅读普希金》《布罗茨基传》《伊阿诺斯,或双头鹰》《别样的风景》等十余部,主要译著有《普希金诗选》《俄罗斯文化史》《俄罗斯侨民文学史》《抒情诗的呼吸》《俄国文学史》等三十余部,另编有《普希金全集》《诗与思文丛》《陀思妥耶夫斯基全集》《苏联文学反思》等丛书或文集,发表论文百余篇。

- 回忆录

- 曼德施塔姆

- 传记

- 苏俄文学

- 俄罗斯

- 外国文学

- 苏俄

- 诗歌

通过诗人曼德施塔姆的个人遭遇来折射俄国知识分子在二十世纪的悲惨命运,来反衬当时社会的反人道、反文化本质,曼德施塔姆夫人娜杰日达·曼德施塔姆于是成了一个大恐怖时代的文学见证人。《曼德施塔姆夫人回忆录》是一份历史的证词,更是一段文学的记忆。

《曼德施塔姆夫人回忆录》体现了二十世纪俄国“遗孀文学”的几个主要特征:首先是作者的遗孀身份,这类作品大多写于作者的丈夫去世之后,是孤独中的寡妻们回忆往事、记忆亡夫的途径和结果;其次,此类作品的内容几乎全都是关于逝去丈夫的,它们作为一种回忆录体裁所体现出的形式特征,即它们大多并非自传,而是“他传”;最后,则是此类作品中所渗透着的作者的奉献和牺牲精神,女性作者们写作此类作品的目的大多仍在于为亡夫树碑立传,或正名申冤。

具体描述

读后感

关于娜杰日达•曼德施塔姆这个名字,我们能知道些什么呢?我们知道她嫁给了一位俄国诗人,而后成为诗人的遗孀;我们知道她原本可以成为一个不错的画家,如果没有嫁给奥西普•曼德施塔姆这位阿克梅派诗人;我们还知道她原本可能不会写作,但是某种保存记忆与生存的信念致使...

评分曼德尔斯塔姆1930年年底再次回到圣彼得堡,并写下了最为脍炙人口的诗句: 我回到我的城市,熟悉如眼泪 如静脉,如童年的腮腺炎。 你回到这里,快点吞下 列宁格勒河边路灯的鱼肝油。 你认出十二月短暂的白昼: 蛋黄搅入那不详的沥青。 彼得堡,我还不愿意死: 你有我的电话号...

评分西伯利亚情歌 那些云沉得那么低,像要睡在海的眼皮上 像是太平洋的一串迷梦,她梦见了黑海。 荒芜的岛屿像是沃罗涅日, 阳光摸索着我左肩的骨头像我弃妻的手。 他们突然交出了所有的珠宝,这些云沉得那么低, 他们突然从袖口掏出了上个世纪的雪橇。 他们请求我躺在上面, ...

评分记忆女神颤抖的笔 蓝蓝 新京报书评周刊,2013.12.28 从雅典到俄狄浦斯的故乡忒拜时,已是深夜。那是9月25日晚,古城中三个旅馆全部客满,这个悲情城市以婉拒的方式表达了对投宿者的怜悯。于是,我们重新发动汽车,穿过茫茫黑夜,赶往记忆女神谟涅摩绪涅的故乡。凌晨3...

评分书中摘记,记录下诗句的创造过程,积郁,痛苦与伟大的诞生, 引文如下: 我认为,对于诗人而言,幻听症是某种职业病。诗句是这样产生的它起初是诗人身中一个挥之不去的无形乐句,然后形式才逐渐确定下来,但仍无字词。 他摇晃着脑袋,似乎想把那曲调甩出来,就像甩出游泳时灌进...

用户评价

绝望的土地,诗人遗孀冷静的回忆,不遮掩不卑屈不哭嚎。比什么章诒和不知道高到哪里去

评分讲帕斯捷尔纳克的地方还是蛮有意思的。但不知道是不是 文人的妻子多有文人气息的缘故,看起来倒不如《安娜·陀思妥耶夫斯卡娅回忆录》好看。

评分几乎是伤筋动骨的阅读体验,无数次泪眼交加不得不暂停,如同在《娜塔莎之舞》里一起排队探监的女人问阿赫玛托娃您能把这些都写下来吗?她回答能一样,曼德施塔姆夫人也是在践行她对那个苦难绝望年代和对身为知识分子的社会和道义责任的承诺与回应,她的身份从最初作为“诗人的遗孀”,到后来已成为一种具有抽象意义的作为“文学的遗孀”的代表,因遗孀们“人数多到足以组成工会”;本书与其他同款书籍互为呼应,可瞥见同一事件的补充乃至罗生门式的不同说法,时代的证人证言和直接证据,相比史料价值,本不必苛求文学性,而夫人基于经历、天赋和敏感形成的高超功力,让阅读时也获得大量文学上和理论上的教益;四处逃亡、颠沛流离,在深夜的站台筋疲力尽,只有背下诗歌才是保存手稿的唯一可靠方法,“我那位无名无姓的切尔登姐妹由于极度衰竭死于科雷马”

评分堪称不朽的写作,值得每一个人阅读。

评分乱世不能造就天才,反而将其扼杀。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有