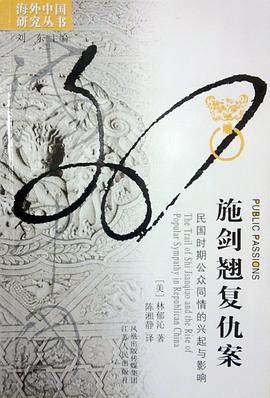

施剑翘复仇案 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

林郁沁,1990年于斯坦福大学获得学士学位,并分别于1996和2001年从加州大学洛杉矶分校取得硕士和博士学位。本书被美国历史研究学会授予2007年度费正清奖,被评为东亚现代历史研究中的最佳著作。

- 海外中国研究

- 历史

- 民国

- 传播学

- 近代史

- 林郁沁

- 社会学

- 汉学

在本书中,林郁沁围绕着1935年施剑翘在佛堂射杀军阀孙传芳这一扣人心弦的历史事件,通过对媒体、政治和法律档案的详尽调查,展示了施剑翘设法为父复仇、吸引媒体注意并争取公众同情的策略。她认为这一事件之所以能引起轰动并激发同情,是因为它与性别规范之论争、法制改革与法外正义孰轻孰重以及国民党政府扩张威权统治等更、大的社会性问题联系了起来。在这次审判事件中人们关注的不仅仅是一个年轻妇女的命运,更是“情”能否超越“法治”、挑战民国之政治权威这一更大问题。

具体描述

读后感

很难想象,如此薄的一本书竟然探讨了民国政治、军阀威权、法理、女性、公共领域、现代性、国家的想象、传媒力量等诸多话题。作者言简意赅、行文流畅,史料运用做了最简化的处理,但完全不影响对观点的阐述。 然而作者给自己设下了一个陷阱,在厘清了法治、礼治、人情、...

评分1935年11月13日,在天津南马路清修院居士林主持诵经仪式的下野军阀孙传芳被普通女子施剑翘枪杀。所谓“血溅佛堂”的刺孙事件,在后世以小说、戏剧、传记文学和广播影视作品的形式广泛流传,作为民国年间所谓的“奇闻异事”和“血案秘闻”之一,被几代文人墨客不厌其烦地描述得...

评分1935年11月13日,在天津南马路清修院居士林主持诵经仪式的下野军阀孙传芳被普通女子施剑翘枪杀。所谓“血溅佛堂”的刺孙事件,在后世以小说、戏剧、传记文学和广播影视作品的形式广泛流传,作为民国年间所谓的“奇闻异事”和“血案秘闻”之一,被几代文人墨客不厌其烦地描...

评分读了《施剑翘复仇案》这本书后,才得知军阀孙传芳被施剑翘经过长达十年的精心策划射杀在佛堂上。同时从书中也得知,另一个军阀,外号狗肉将军的张宗昌也被为了报私仇所刺杀,两个杀人法的下场一样,经过审判蹲了几年班房后都得到了政府的特赦,获得自由身;抗日战争时期...

评分读了《施剑翘复仇案》这本书后,才得知军阀孙传芳被施剑翘经过长达十年的精心策划射杀在佛堂上。同时从书中也得知,另一个军阀,外号狗肉将军的张宗昌也被为了报私仇所刺杀,两个杀人法的下场一样,经过审判蹲了几年班房后都得到了政府的特赦,获得自由身;抗日战争时期...

用户评价

这书给来借古讽今还差不多,主要说的是舆论与司法的纠葛。但作者的传播学知识不是很够,而叙事更缺乏孔飞力、史景迁他们的美感。所以,只是梳理下一下材料而已,对当时的舆论场、政治场的穿透力都远远不够。只要蒋方舟这种外行文艺青年喜欢瞎推荐。

评分可以用来开拓新闻史研究的视野。

评分1、有限的史料支撑了如此复杂和庞大的一套叙事……国内的学者长仨脑袋都写不出这种书2、女性主义啥的最坑爹了,看到的一概速读掠过3、有些车轱辘话来回说,果然是史料有限么4、读完之后俺觉得作者把施剑翘写的太有心机了,她利用大众传媒究竟是有意的还是无意的,真不好说

评分今之张扣扣,昔之施剑翘。

评分理论上直接跟哈贝马斯和法兰克福学派对话。在论说过程中比较注重层次比较清晰。性别话语与旧道德和法律过程的对话很重要。但更重要的是国权和党权在这个过程中对司法的渗透和扩张。在我看来林郁沁抓住了这个关键。文笔流畅,论说圆融,从下午4:30一直读到现在一口气读完。认真读了一遍,又翻了一遍理出结构做了笔记。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有