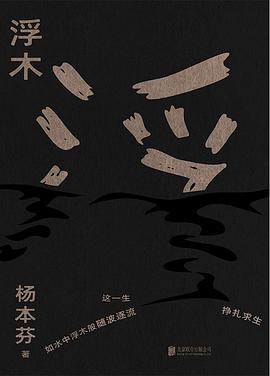

浮木 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

杨本芬,1940年出生于湖南湘阴,17岁考入湘阴工业学校,后进入江西共大分校,未及毕业即下放江西农村。此后数十年为生计奔忙,相夫教子,后从某汽车运输公司退休。花甲之年开始写作,在《红豆》《滇池》等刊物上发表过短篇小说。2020年出版的处女作《秋园》,讲述了主人公秋园这位普通中国女性一生的故事,并以她的经历串联起百年中国的沧桑,深情而悲悯地描绘了底层乡间人物对苦难的承受与抵抗。

《浮木》是《秋园》的续集。一位八旬奶奶讲述她和妈妈,以及中南腹地那些家人、亲戚、乡亲们的故事,在那样的年代里,人们像水中的浮木般起起伏伏、随波逐流、挣扎求生,他们的命运在大时代中载浮载沉、漂泊无向,有的从此破碎,有的尚有一线生机。文字中涉及的人物,其生命多数不复存在, 恰如泡影破灭于水面,闪电消失于天空。作者通过回忆,讲述了中国人民生生不息的坚韧与美好,这一生,像是一颗露珠的记忆,微小,短暂。但在露珠破灭之前,那也是闪耀着晶亮光芒的,是一个完整的宇宙。

具体描述

读后感

文 / 陈雨璐 转自澎湃人物 去年6月,时年八十岁的杨本芬出版了人生中第一本书《秋园》。 在这本巴掌大的砖红色小书里,她记录下母亲梁秋芳的一生。书中,杨本芬为母亲取名“秋园”,而自己化身文中长女“杨之骅”,秋园苦难堆叠的一生不断冲撞女儿的笔端和眼眶,是泥沙裹挟的河...

评分这是一本拿起来就放不下的书,但也是一本拿起来却始终无法读完的书。书是小开本,在手中捧着很轻便。然而书的内容却开本的小而轻完全相反,沉重至极,每翻一页都需要莫大的力气。 黑色的封面上一个艺术体的“浮”字,字的下半部分仿佛水光的倒影,内页里的“浮木”二字也是做成...

评分我的姥姥像大多数的姥姥一样,她还不能用她所掌握的文字写自己的故事,甚至也不常听她讲自己的故事,但是她也是个很有幽默感的老太太,记得妈妈怀孕的时候天天吐槽她做得饭不够酸,某天饭桌上他问我妈:“今天的饭够酸不?”。 我妈说:“嗯,今儿的可以”。 姥姥说:“今儿我...

评分文:章红 我妈妈崇拜作家,但从来没梦想过自己也成为一名作家。从汽车运输公司退休后她就来帮我带孩子,和多数中国母亲一样为儿女奉献出所有。不同的是,她以灶台为桌子,坐在厨房里的凳子上,抓住一切间隙让自己的笔在稿纸上快速移动。她觉得有件事没完成,再不做怕是来不及了...

评分用户评价

前两章实在是太苦了,边读边鼻酸,不禁潸然泪下,好在第三章有些质朴又温暖的生活,熬过了苦痛,日子好起来了,处处洋溢着微小的幸福,透着历经磨难之后的平静。遭受过苦难的人,却依然热爱着生活,保持着人性最初的温良,可真好,令人觉得珍贵。

评分火车上一口气读完,多次泫然欲泣,比《秋园》笔触更细腻动人。这些普通人的一生,如浮木般在历史长河里浮沉,多是悲苦沉重之事。始终不变的,是母亲、是之骅乃至一代一代走过那个苦难年代的中国女性,始终保有乐天善良的秉性。读完想回家好好抱抱妈妈。

评分整體感受是不如《秋園》有衝擊力。我個人覺得《秋園》的魅力很大一部分在於它有「小說的自覺」,爾《浮木》的散文性質,讓它有點淪為《秋園》的邊角料。從「我家」的故事到「我和我周邊人」的故事,撒開以後就有點零碎。私人記錄與回憶多少帶有「公共性」,最後的小景公共性不足。當然還是很佩服作者的。「這是一顆露珠的記憶,微小、脆弱。但在破滅之前,那也是閃耀著晶瑩光芒的,是一個完整的世界。」正好在亞瑟王里結尾讀到類似的:「在陽光閃耀的萬頃碧波中,個人的命運不過是滴水而已,雖然是滴閃亮的水珠。」——一個強調渺小但晶瑩,一個強調雖閃亮畢竟只是滴水,殊途同歸。

评分秋园续集,人生如浮木,飘飘荡荡不知道是波涛还是静流在等着你。这集写了更多人物,杨奶奶笔下的人大多纯良极少尖酸市侩的,所以看起这些故事来分外柔和有力量。

评分在经历了大部分人生后,一家人对生活仍保持热爱,弥足珍贵。 相比《秋园》,这本书多了平凡又亲近的烟火气。杨本芬老人的笔触没有对时代的批判,对现实的痛恨,一切就那样发生了,也就很自然地被记录下来。 想到伍尔夫《一间自己的房子》:等我们越过弥尔顿的亡灵,再也没有人能遮挡我们的视线;等我们面对现实,因为这就是现实,我们没有臂膀可以依靠,只能自己前进,我们的关系不仅仅是男人和女人之间的关系,而是人和真实世界的关系。 虽然是以女性视角展开,以女性为主角,但是并没有以因为女性的身份狭隘地审视时代与社会,而是以“人”。秋园、之骅,以及后记中作者的女儿都是如此。 我想这就是苏醒的莎士比亚的妹妹。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有