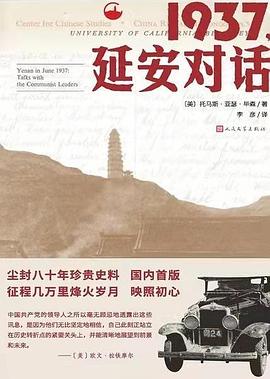

1937,延安对话 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

托马斯·亚瑟·毕森(Thomas ArthurBisson 1900-1979):20世纪早期美国著名的东亚问题研究专家,担任过美国政府的东亚政治经济顾问。曾于1924年至1928年期间来到中国,先后在安徽省怀远县一所中学以及燕京大学执教。1937年6月,到访延安,后返回美国。1948年至1953年,在加利福尼亚大学伯克利分校政治系任教。后因麦卡锡主义政策影响被迫离开美国。1969年,应邀到加拿大滑铁卢大学瑞纳森学院任教,为该校中国语言和文化课程奠基人。

这是一部极具党史价值和现实意义的纪实作品,是美国学者毕森1937年6月到访延安的见闻与记录,是中国共产党延安时期革命实践和思想理论的重要见证。

作者托马斯·亚瑟·毕森是上世纪30年代美国著名的亚洲问题研究专家,是《红星照耀中国》作者埃德加·斯诺的好朋友。1937年6月卢沟桥事变前夕,在斯诺的帮助下,毕森与其他几位美国同行一起,悄悄奔赴延安,亲眼见证了当年中国社会的动荡现实与革命圣地的烽火岁月,采访了毛泽东、朱德、周恩来等红军领袖,并将这些见闻与采访用铅笔记在两个笔记本上,真实记录了延安时期中国共产党人的初心、理想和奋斗实践。

除了文字记录之外,毕森一行还拍摄了大量珍贵的照片,有从西安到延安的沿途景象,有延安根据地的日常生活,尤其难得的是捕捉到许多正值盛年的中国共产党领袖们的面容与身姿。

这些珍贵的笔记和照片,不仅能呈现早期中国共产党人的容貌风采、精神信念和理想光芒,更是从一位西方学者更加客观和切实的角度,证明了中国共产党的使命初心、中国革命的正义性和历史必然性,是对中国共产党一百年辉煌而艰辛历程的有力补充和证明。

尤其值得关注的是,自作者到访延安80多年以来,这些笔记仅于1973年由加州大学伯克利分校出版过英文版,之后再未出版。本次是首次在中国出版单行本。

具体描述

读后感

我第一次抵达延安是在一个八月的夜晚,飞机在一片漆黑中降落在南泥湾机场,一出航站楼,空气清凉,仿佛初秋。 经过一连串的山路,下降到河谷的城区,高楼大厦的灯火倒映在延河水上,隔着车窗,我一个劲往外看,期待能捕捉一张标志性宝塔的照片,但直到过几日的白天才如愿看到。...

评分80多年前,在埃德加·斯诺的介绍下,美国学者毕森一行到访延安,根据其沿途见闻和采访记录,写成了《1937,延安对话》。在关于中国共产党延安时期的众多书籍和历史资料中,《1937,延安对话》可以说是一个另类。 一是因为这本书雪藏多年,自从1973年出版过英文版之后,就再未出...

评分我第一次抵达延安是在一个八月的夜晚,飞机在一片漆黑中降落在南泥湾机场,一出航站楼,空气清凉,仿佛初秋。 经过一连串的山路,下降到河谷的城区,高楼大厦的灯火倒映在延河水上,隔着车窗,我一个劲往外看,期待能捕捉一张标志性宝塔的照片,但直到过几日的白天才如愿看到。...

评分80多年前,在埃德加·斯诺的介绍下,美国学者毕森一行到访延安,根据其沿途见闻和采访记录,写成了《1937,延安对话》。在关于中国共产党延安时期的众多书籍和历史资料中,《1937,延安对话》可以说是一个另类。 一是因为这本书雪藏多年,自从1973年出版过英文版之后,就再未出...

评分只能说,蛮可惜的,作者浪费了一次以更深刻、更不一样视角来向世人展示延安以及几位领袖的机会,虽然作者采访了毛、朱、周、博等中G重要领导,也描述了一路上有关延安与红军的见闻,可能是因为时间仓促,无论是采访的问题,还是自己的思考,还是太过简单,无论是政治,还是军事...

用户评价

篇幅不长的几篇访谈已经能够反映出中共早期领导人的伟大智慧,包括作者在内的这些国际友人的人生经历本身就是传奇。

评分作为庄里人,还是得指出来,P26的“正太线”误作“郑太线”。

评分史料价值大于内容本身。采访时长和内容深度远不及斯诺。译者附文美洲蕾是篇好文。

评分附录写的也极动人。在大礼堂中观看文艺演出时,领袖与其他人一样,皆为普通观众,大家随意就座,没有特殊席位。他们在街巷中行走时,也看不到前呼后拥的卫兵、戒备森严地保护他们的现象。如果做个简明扼要的形容的话,那是因为延安有这样一群人,他们的胸中,充满了高尚的道德情操。在那个环境里,个人私欲必须向崇高的理念折腰。为了共同的事业,人人平等,官兵一致,齐心协力,顽强奋斗,大家分享着这种精神追求所带来的充实感。那是延安最美好的岁月。我们不难理解,为什么毛泽东会顽强不屈地奋斗着、坚持着,要把这种精神推广到整个中国。

评分最后一部分李彦的纪实作品对应前半部分的延安对话,是完美的一个结构。一个普通的采访,映照出一个鲜活的历史片段。 中国共产党的生命力不是顽强,而是旺盛。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有