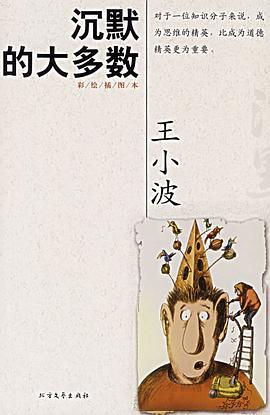

☆ 用沉默影响世界!

☆ 恢复《积极的结论》《论战与道德》《个人尊严》《域外杂谈·农场》初始文本。

☆ 李银河郑重授权并审定:依据王小波手稿、生前定稿逐一勘校,修订多年讹误。

☆ 全新编排,首度以读者视角排定最佳阅读顺序。

☆ 国民级偶像王小波——李银河、麦家、王朔、双雪涛、张家玮、史航、蒋方舟、李诞、张若昀、张译、撒贝宁……实锤表白!

☆ 40篇耿直犀利的烧脑杂文,8~10分钟可以读完一篇,终生赋能的思维乐趣。爱智慧、爱自由、反对愚蠢——“上头之选”!

☆ 知名设计师操刀书籍装帧,艺术流精装双封,精美典藏。

=======

《一只特立独行的猪》《沉默的大多数》《我的精神家园》三本杂文集,是走近王小波的三级台阶,《沉默的大多数》是“上头之选”——爱智慧、爱自由、反对愚蠢!收录40篇见地不俗、论述精彩、思想深刻的文章,呈现其对社会、历史、文化的叩问,亦能解答当下的困惑,代表了王小波背后的精神内核。在调侃中见智识真知,在幽默中见人格魅力。李银河亲自审定,首度以读者视角排定最佳阅读顺序,全年龄段第一批试读者一致好评!欢迎来到王小波宇宙!

具体描述

作者简介

王小波(1952-1997),中国当代作家。

1952年出生于北京,1978年考入中国人民大学,1984年赴美国匹兹堡大学东亚研究中心求学,回国后先后在北京大学、中国人民大学任教,1992年成为自由撰稿人。小说《黄金时代》《未来世界》两度摘得“《联合报》中篇小说大奖”,电影剧本《东宫·西宫》获“马德普拉塔国际电影节最佳编剧奖”。1997年4月11日病逝。

代表作有杂文集《一只特立独行的猪》《沉默的大多数》,小说《黄金时代》《白银时代》《红拂夜奔》等。

目录信息

积极的结论 9

人性的逆转 20

思维的乐趣 29

我看文化热 42

文化之争 45

我是哪一种女权主义者 51

男人眼中的女性美 56

中国知识分子与中古遗风 59

知识分子的不幸 67

警惕狭隘民族主义的蛊惑宣传 78

优越感种种 82

救世情结与白日梦 86

道德堕落与知识分子 90

道德保守主义及其他 97

论战与道德 103

诚实与浮嚣 111

虚伪与毫不利己 114

个人尊严 116

君子的尊严 120

居住环境与尊严 123

饮食卫生与尊严 127

环境问题 132

北京风情 136

自然景观和人文景观 139

卖唱的人们 143

域外杂谈 · 衣 147

域外杂谈 · 食 150

域外杂谈 · 住 154

域外杂谈 · 行 158

域外杂谈 · 中国餐馆 162

域外杂谈 · 农场 172

域外杂谈 · 盗贼 178

在美国左派家做客 185

打工经历 188

门前空地 192

荷兰牧场与父老乡亲 196

文化的园地 200

拷问社会学 204

沉默的大多数 210

· · · · · · (收起)

读后感

十年,是一个小小的轮回,足够我们忘记许多人或者事,真挚的爱情都难以保持如此之恒久,但王小波凭着四卷文集,战败了时间。 1997——2007,在王小波离去的十年间,生活有何改变?无非是天增岁月人增寿,大家都老了十年。比较明显的变化是,上网费从一小时8元,降到了一个月80...

评分在我心目中,先前会认为王小波就是骆驼一样的人,因为在作家的心目当中,他应该也算多产吧,但是好戏在后面,他给我的感觉真的是好戏在后面。 不是通过朋友和同事来知道他的,是在做学生时期,无意中在书店里买到他的书,从那天开始认识了一个叫王小波的中年男人,他跟我过去...

评分博尔赫斯有句普通的名言,他说当作家写作的时候,他总是写他能写的东西,而不是写他想写的东西。我之所以说它是“普通的名言”,一方面我觉得他道出了书写本身某些难以言传的神秘;另外一方面我也觉得博尔赫斯道出的不过是一种写作的常识。是的,我毫无疑问肯定这是一种常识,...

评分认识王小波还是大学时的事情了。说来也惭愧,最初说喜欢王小波,纯粹是因为想让自己显得独特一点。之所以知道有这么一个人的存在,是通过一个朋友的介绍。这个朋友在我心里一直是个很奇特的人,懂得东西五花八门,说话幽默又风趣,可总能说笑着讽刺些什么。受他影响,我心...

评分我似乎从来都是个后知后觉的人。比如,同伴指着某男说“帅啊~~~”,往往要等三五天之后我才反应过来,拉着她的手深有同感的表示“真帅!”。又比如,好友们纷纷出了个国,最近的也去了香港,我却始终无动于衷,直到大半年前看到凤凰卫视拍的朝鲜的纪录片,才意识到:如果这...

用户评价

说实话,初读前几篇我还有些担心,害怕自己一直活得像标题所言,沉默的大多数。读完全书,显然这种担忧并没有必要。因为作者通过略带诙谐的理性分析,传递的是一种乐观积极的批判性观点,我想这对于经历过荒诞年代的一代人是多么难得啊!

评分我觉得王小波的杂文,无论是从深度,广度,还是文笔,都可以跟100年前的鲁大师有的一拼。适合反复阅读,准备入手纸质版

评分像这种杂文书不应该一次性读完,因为每篇之间是没有连贯性的。应该某个时刻想看看王小波对于某个关键词的想法,就来这里翻着目录找找答案。鲁迅杂文应该也是一样。这本书也是很难评分的一本,因为确实有些内容离现在有些远(和读木心的有些同感但是王小波写的比木心好????)所以按照对比原则,给5星吧!这本书我会一遍一遍回头翻的

评分两百多页王小波的碎碎念,处处散发着冷幽默。虽然是20多年前的杂文集,放到今天也基本不过时。wg时期众生乱象,原来北京很早就拆除古建筑,李银河也在很早开始研究同性恋。并被安利了《江村经济》

评分王小波就是那种你十岁读他会爱他,十五岁读他还爱他,二十五岁读他依然爱他的作家之一。荒诞的年代里,王小波满怀理想喊着口号,刨烂了绿树青山,捡过弄虚作假的牛粪,他是沉默的大多数。侥幸熬过“亩产三万斤粮食”却不断饿死人的日子,他考取学位,留洋深造,不断反思和质疑,他开始研究沉默的大多数。他眼里有糟粕,亦能看到美好。王小波的犀利点评,诙谐,一针见血。文章写于上世纪九十年代中期,读完更加深刻地感受到生在这片土地上的真知识分子不好活,将近二十年弹指一挥间,那些问题依旧摆在那里,什么都没改变。权力产生暴力,权力塑造恐惧,恐惧笼罩着无数沉默的大多数。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有