具体描述

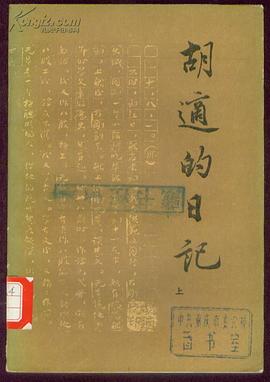

关于巴金写给《陈范予日记》的题字

坂井洋史

一

2005年10月巴金逝世后,我参加了上海龙华殡仪馆举行的告别仪式,即后去参加在巴金祖籍浙江嘉兴召开的第8届巴金国际学术研讨会。因为此次会议在巴金逝世后不久开的,自然引起了媒体的注目,有不少记者纷纷赶来,采访聚会一堂的全国巴金研究专家们,收集他们对于巴金文学的评价以及对于一代文豪逝世的感想。这个两年一次坚持开下来的研讨会,我从1989年上海青浦的首届以来从未缺过席的唯一外国人。如此勤奋与会的人,不仅在外国人中找不到,在本国专家中也似乎不多(只有李存光先生一个吧?)。或许因此,我也受到了好几个记者的采访。我原来缺乏被采访的经验,也没有充分的思想和资料准备,所以谈完之后,总不免有言不尽意之慨。后来看到部分报道,说是我的谈话,但我都觉得好像是别人口里出来的话一样。当然,这也是我自己之不善于机敏应答和中文表达能力之低所使然的,不能将责任归诸记者。

大多数的记者想知道巴金和我之间直接交流情况如何,开口就问这个问题以开始长短不一的采访。很遗憾,我和巴金本人的缘份薄得几乎没有,只会见过一次,通信也只有过一次来往,如何也不能提供记者所期待的有趣逸闻。只有一次,1997年我对巴金老友陈范予的日记手稿加以整理而出版过,那时我有幸获得巴金专为此书挥毫的题字。这是我和巴金之间发生过的唯一“特别”的接触,因此在采访中也多次谈到这个话题。后来我发现到,有的报道比较忠实地介绍了当时我的谈话内容,令人满意。但是报纸上的文字究竟有篇幅的限制,不能充分传达这支小插曲前前后后的详细情况,也是理所当然的。鉴于此,以下我想借此机会,补充报道文字的不足,以完成这支鲜为人知的插曲。

二

在今天,陈范予这个名字,除非专门研究巴金文学的专家,几乎都无人知晓。他是一个默默无闻的教育家,1900年生于浙江诸暨,1941年卒于福建崇安。五四时期,在浙江第一师范学校肄业,当年的同学中就有后来成为著名文学家的柔石、潘漠华、冯雪峰等。1921年,他们以文会友,在朱自清、叶圣陶等一师教师的热情扶掖下组织“晨光文学社”,开展了课余文学活动。陈自己也是喜欢新诗并写新诗的文艺爱好青年。一师毕业后的陈范予,抱着日见恶化的肺结核,辗转于沪江浙闽之间,始终没有放弃过教育岗位。1930年,陈在福建泉州平民中学任校长时认识了访问当地的巴金,结下了终生的友谊。陈范予去世后,巴金写了出于肺腑的《悼范兄》,以真挚的感情描述他们之间的交流,还高度评价他的一生,称他为坚强的“战士”。

我认为,他们之间的友谊是在理想的共鸣上建立的,可称为同志之间才有的连带感。他们邂逅的当年,对巴金来说,是一个关键的时期,因为他面临了严重的思想转机:当时巴金不得不承认自己一直信奉过来的无政府主义思想已经失去了现实基础,因此对它的内涵重新施加解释,竟在本土化的教育活动诸如泉州黎明高中和平民中学、陈洪有主持的广东新会西江乡村师范、20年代匡互生创办而30年代中期陈范予也主持过的立达学园农村教育科等活动中发现了自己的理想可以维系生命的一丝希望。闽南古城泉州就是给巴金以如此“南国的梦”的美丽土地之一。80年代中期以后,我追寻巴金当年“梦”的痕迹,几乎每年都去泉州,采访一些老人,收集了口述资料。

记得是1987年,已故蒋天化(刚)先生(他是平民中学毕业生,孜孜不倦地收集当年泉州教育活动的资料并表扬它的意义)送我一本题为《怀念集》的小册子。它是由于黎明高中和平民中学的历史资料和健在校友提供的回忆材料以及通信等内容而编成的。其中我惊喜地看到了叶非英和陈范予的照片。在80年代中期那阶段,只看巴金的文章,连他们的真姓真名都无法知道,使人未免有点隔靴搔痒之感(巴金文本中,叶只是“耶稣”,陈只是“范兄”而已)。我看到照片后,就突然觉得他们面貌的模糊轮廓一下子就明确起来,增加现实感了。

同时,蒋老也送我一份署名“陈宝青、汤纲”的油印资料。原来这份资料是陈家配合浙江诸暨地方志的编纂而提供给当地政府的,“陈宝青”就是陈范予的长女。我读了这篇扼要的传记,能够了解到陈范予一生的大概。他的一生,作为五四时期新思潮孕育的一代上下求索而奋斗的一生,令人敬佩不已。但是,更引起我注意的是该文所引陈范予20年代的日记记载。难道陈家那里至今还保存着这种从未发表过的珍贵第一手资料、尤其是记录他与巴金交流事迹的或反映20年代初晨光文学社活动的资料吗?我对于这个“发现”感到莫大的兴奋(实际上,陈家保存的部分资料如冯雪峰写给陈的书信是陈梦熊先生早已予以介绍,董校昌先生也介绍过陈范予留下来的晨光文学社的油印名单)。

经蒋老的介绍,我就跟陈宝青女士取得了联系。第二年即1988年初秋,我为了陈范予遗稿的全面调查,专程来到上海(那份油印资料上与陈女士联名的是她的夫君,复旦大学历史系教授,是位明史专家)。我在复旦大学的老招待所下榻,每天到陈家,进行调查,也向陈女士了解她父亲的家世以及其详细经历。一个星期后,我基本上掌握了遗稿的全貌。遗稿是由各种各类的资料构成的,其中五四时期的日记和大量诗稿是最有价值的。很可惜,30年代以后的资料几乎都没有,自然找不到巴金的影子。尽管如此,我也很满意:一个在浙江,一个在四川,虽各处天的一方也均受过五四新文化运动之洗礼的、素无谋面的两个进步青年,到了20年代后期,在理想之光的引导下居然邂逅……为要描述两个人交流开始之前的“前史”,我到底获得了最个人化的、最原始的、最纯粹的文本即日记和诗稿;而且,如此“前史”的描述,在某种意义上无疑是最彻底的实证性“巴金研究”。归国后,我写过几篇介绍遗稿的论文,到了1991年开始了日记全文的整理和校订工作。

三

一个外国人翻刻70多年以前中国人的日记手稿,这个工作的确极为困难的,实系冒昧的妄图。日记是大部分用毛笔写的,而且字也大都是较潦草的行草体,苦于判读。如此手稿的翻刻工作,逐字判读个别字体的时候较少,而从上下文意思的联贯如何来判断中间难判字的时候多;能高效率地判读与否,关键并不在于习惯于手写草体或异体字与否,而在于中文能力如何。一句话说,这绝对不是老外可以随便插手的工作。果然我在工作的过程中,屡次遇到困难,差一步没有放弃翻刻工作。这样的时候,我就请求陈宝青女士的援助,征求她的意见,一步一步地判读下去,1995年初步完成了所有日记的翻刻工作。之后,我就去找国内某研究机关,想把这个珍贵的资料收进这个机关历年刊行的丛刊里面。事与愿违,申请莫名其妙地没成功,心灰意懒,不知下一步该如何着,正当茫然之际,畏友陈思和复旦大学教授帮助了我。他给我介绍上海学林出版社,我也从学校基金拿到一笔出版资助,最后于1997年得以出版了。那一年初秋,开完第四届巴金研讨会,刚从苏州回到上海来,担任责编的李东先生冒着大汗把一箱样本送过来了。当天晚上,我邀请汤纲·陈宝青夫妻、陈思和夫妻、还有学林出版社的李东先生和雷群明社长,在淮海路的一家粤菜馆欢聚,庆祝《陈范予日记》的问世并向他们的大力协助面谢了。如此,差不多花了10年的工作总算告了一段落,我从心里吐了一口气(附带说一句,那次聚会第二年陈宝青女士突然患绝症去世,汤纲教授也在2005年仙逝)。

97年3月份,我已拿好学校基金的资助、学林也答应出版后,陈思和兄就提出了一个建议:请巴金为此书写篇序文并题书名。当时,巴金在华东医院病卧已经3年之久,不便也不能奢求序文之类,因此只请求《悼范兄》的再录和题字。这些请求,都烦思和兄,我一概不知其过程。也有可能他请求巴金为此书说两句话以代序言。此间详细的情况,问思和兄就可以知道。本来我们都有希望将巴金的题字用于封面上,但是,很遗憾,这没有来得及。自负一切出版经费,还说来得及来不及,也许令人觉得奇怪,但是基金会定有成书出版日期的限制,也不得已。既然巴金的题字不能用在封面上,设计者就从陈范予日记上拾集了本人笔迹凑成封面上的书名,至于巴金题的书名(即“陈范予日记”五个字和“巴金”两个字的图章。如此伴有图章的巴金题字,似乎不多见。这颗图章,从何时开始使用起来呢?谁给他刻的?),就载于图版页上。如果当时我们的愿望得以实现,他的题字竟然能够用在封面上,那么,晚年巴金为了半世纪以前逝世的好友,用战抖的手握笔挥毫题字这个佳话,今天也许会有更多人知道。但是,这是无法弥补的奈何。

四

《陈范予日记》出版后不久,我听思和兄说,巴金在病榻上说了“坂井做得好”一类的话。一般地来讲,得到一代文豪的褒奖,只有这一点已经值得骄傲,在嘉兴受到记者采访时,我也如此讲过。但是,老实说,听到思和兄的话时突然袭来的感觉,与其说是感激或荣幸,不如说是悔恨和歉疚。

原来,人都在自己内心的深奥处隐藏着永远不会让别人知道的记忆。其中有早已忘得干干净净、无法回忆出来的记忆,有属于个人秘密而不能告诉别人的隐私记忆,也有自以为早就忘掉、但不知如何原因忽而浮现在脑海里的记忆之片断等等。这些记忆,也许是甜美的,也许是经过一番努力而居然能够推到无意识领域的噩梦。有的人不能担负起记忆的沉重,终于被此重担压垮;有的人侥幸把苦涩的悔恨当作精神营养,能够过充实且丰富的人生。不管如何,这些记忆纯属个人内心的。正因此,不用赘言,别人对此根本没有插嘴的权利。如此想来,我“做得好”的事情,也许是将自己的手粗暴地插进巴金内心深奥处而搅乱的行为也未可知。

巴金的《随想录》刚开始发表的时候,其现实战斗性比较明显。它有时侯出于某种顾虑,不得不采取隐晦的隐喻修辞策略,但是究竟掩盖不了其批判精神之尖锐。如此《随想录》,愈到后来,回忆文章所占的比率愈多起来。活了一百年坎坷不平历史的巴金所拥有的回忆之多,恰与他的人生道路之长、阅历之丰富成比例,肯定多得常人望尘莫及。全部挖掘堆积如山的记忆,而且谈尽这些记忆,根本不可能。巴金知其难而敢为,实际上,这是非常痛苦的、年迈老衰的病人无法承受的苦行。但是,我却猜想,巴金不仅认清回忆“量”方面的不可行性,也认清“写作”原来就等同于“舍弃”,也就是说,他一边衡量并确认回忆不了写不完的记忆之重量,一边苦苦撰写那一系列回忆文章。这种“态度”,我想不如把它叫做一种思想觉悟更妥当。

历史是被写出来的。人通过被叙写出来的即文本化的“历史”才能够认识历史为何物。但是,叙写出来的所谓历史文本背后依然存在着无数的、终于未被叙写出来的事实。如果只看叙写出来的“历史”而以为它就是“历史”的全部,不去想象其背后的东西及其沉重,那时历史文本就会丧失活泼的气息,也会变成抽象代码的堆积。我每次翻看《随想录》中回忆文章,总觉得巴金确实深刻认识到这一层。当时《陈范予日记》突然出现在巴金面前,不仅给他提供一些回忆的契机,也有可能激发了他的如此历史意识和文本意识,发生了某种作用,结果就是那一句“做得好”……果然如此的话,我一直抱过来的类似悔恨和歉疚的感觉就可以淡化许多,我多么希望如此!

2006年5月2日在上海

作者简介

陈范予(1901~1941)

原名昌标,笔名范庸,范宇,万雨,乐我,浙江诸暨江藻镇山后村人。教育家,科学家,文化战士。1918年毕业于诸暨县乐安高小。秋,"五四"运动前一年,考入浙江第一师范求学,与冯雪峰、潘漠华、汪静之,柔石等成立晨光社,开发新文化运动。毕业前后执教于沪、京、厦、泉等学校。他学问渊博,涉猎广泛,诸如自然科学的生物学、天文学和社会科学的文学、史学、哲学、社会学等无不精通。1930年与文学家巴金结识,互为知己,翌年曾为营救同学柔石奔走呼号,惜未如愿。抗日战争年代,抱病辗转于福建各地,协助黎烈文创办改进出版社,为《改进》、《现代青年》等杂志的主要撰稿人之一。后因患肺病,在崇安武夷山暂寓,边休养治病,边撰述文章。1941年2月,病逝于武夷山。挚友巴金闻讯,撰写《做一个战士》、《死》、《悼范兄》三文悼念。他一生著译甚丰,有《新宇宙观》、《科学与人生》、《达尔文》(译)、《科学方法精华》(译)、《遗传与人性》(译)等传世。

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

这本书的节奏把握得非常好,虽然是日记,但读起来完全不拖沓。作者懂得何时该收,何时该放,哪些细节值得详述,哪些可以一笔带过。这种“留白”的艺术在现代快节奏生活中尤为珍贵。它教会我们慢下来,去关注那些被我们习惯性忽略掉的“空白时间”。当我合上书本时,脑海中浮现的不是故事情节,而是一种清晰的、被熨帖过的内心状态。它不是一本用来炫耀阅读量的书,而是更适合在深夜里,泡一杯热茶,静静地与自己的内心对话时翻阅。它更像是作者与世界之间达成的一种和解宣言,这种真诚的力量,足以让任何一个疲惫的心灵得到暂时的喘息。

评分这本书的语言风格极其独特,有一种返璞归真的味道,但又绝非简单的白描。它更像是在用一种非常个人化的符号系统来构建一个世界。很多时候,我需要停下来,细细揣摩某一个用词,才能完全领会作者想要表达的那种复杂的情绪层次。这种阅读体验是主动的,需要读者投入自己的心力去解码,但回报是丰厚的。每一次成功解读背后的深意时,都会带来一种“啊,原来如此”的顿悟感。它不像快消品一样能让你瞬间获得满足,而是需要时间去品味,去消化。对于那些厌倦了千篇一律、过度修饰的文字的读者,这本书无疑是一股清新的泥土气息,质朴而有力。

评分这本关于日常琐事的书真是让人惊喜。作者的文字就像是身边老朋友的絮语,带着一股子真诚和不加修饰的味道。读起来一点也不费力,仿佛自己也坐在那个写日记的角落,听他娓娓道来这一天的所见所感。有时候会因为一个不起眼的小细节而陷入沉思,比如窗外那棵树叶子的变化,或是某次不经意的对话,作者都能捕捉到其中蕴含的细微情感。读完后,感觉心灵被温柔地梳理了一遍,不至于有什么惊天动地的感悟,但那份平静和对生活的热爱却是实实在在的。特别是记录那些看似平淡无奇的日子时,那种细腻的观察力让人印象深刻,仿佛能透过文字看到那些光影流转的美好。整体来说,这是一本可以随时翻开,随时获得慰藉的佳作。

评分我个人觉得,这本书的价值在于它提供了一种非常私密化的时间旅行体验。作者记录下的那些时间点和空间场景,虽然不是我亲身经历的,但通过文字的感染力,我仿佛也一同“在场”了。他对于环境的描述,特别是对光线、气味和声音的捕捉,达到了近乎于催眠的程度。读到激动时,我甚至能感受到那种笔尖划过纸面的摩擦感。这种沉浸式的阅读体验,让我暂时逃离了现实的喧嚣,进入到一个纯粹由文字构建的心灵领地。它没有宏大的哲学命题,但它用最朴素的方式探讨了“存在”的意义——我们如何度过每一天,如何与周遭的一切建立联系,这些都是被细致记录下来的珍贵素材。

评分说实话,一开始我对于这种日记体的作品抱有保留态度,总觉得缺乏一个强有力的叙事主线。然而,随着阅读的深入,我发现这种“无主线”恰恰是它最大的魅力所在。它更像是一面镜子,映照出生活的本真面貌——没有高潮迭起的情节,只有无数个细碎瞬间的堆叠。作者的笔触时而轻快,时而沉重,完美地捕捉了情绪的起伏。我特别欣赏他对人际交往中那种微妙的把握,那些欲言又止的话语、那些心照不宣的眼神,都被他精准地捕捉并记录下来。这种真实感让人很难抗拒,它让你不得不承认,生活本身就是由无数个这样的“不完美”瞬间构成的。对于那些渴望在文字中寻找共鸣的读者来说,这本书无疑提供了一个绝佳的平台。

评分巴金写的引言哦。

评分巴金写的引言哦。

评分巴金写的引言哦。

评分巴金写的引言哦。

评分巴金写的引言哦。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有