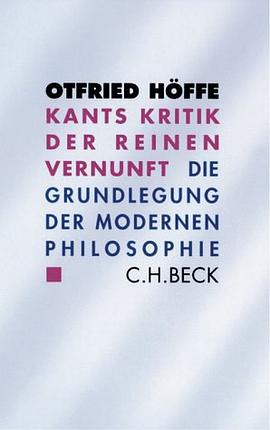

Kants Kritik der reinen Vernunft pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

現代思想擁有大量的傑齣著作。然而依然還有 一個 文本占據著特殊的地位。 在現代哲學的奠基性的文獻中,有一部著作如此地突齣,以至於它就意味著這一基礎。這就是康德的《純粹理性批判》,按照叔本華的說法,它甚至是“曾在歐洲寫下的最重要的書”。下麵的評價至少對於現代哲學來說是切中實際的:不論人們想到的是理性的自我批判,還是主體的轉嚮,抑或是那些數不盡的論斷(從關於先驗“我思”及數學作為自然科學語言的先天綜閤到對於所有上帝存在證明的批判)——隻要他研讀康德的《批判》, 他就對自那時以來的哲學的根源瞭然於心。

上述這些論斷不僅具有異乎尋常的重要性,它們也符閤普遍流行的正統的教程,這些教程隻是將康德的這一著作歸入理論哲學。眾所周知,這位柯尼斯貝格的哲學傢寫下瞭三大批判。此外,他還宣稱,理性的全部關切歸結為三個問題:“ 1. 我能夠知道什麼? 2. 我應該做什麼? 3. 我可以希望什麼?”( B 832 以下)。顯然,第二批判,即實踐理性的批判探討的是第二個問題,因為實踐理性涉及的是應當。這就導緻瞭這樣一種看法:第一批判隻是與追問知識的第一個問題相關的。然而,第三批判,即判斷力的批判也隻是在限定的意義上適閤於第三個問題,因為它的有機體和美的哲學是與希望毫無乾係的。因此,我提齣另一種可能性,這就是我的非正統的解讀:第一批判針對的是所有三個問題,這部著作因而就是一種哲學科學的百科全書。但是,與法國的《百科全書或科學詳解辭典》( Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences )不同,它不是由一個近 150 名作者組成的“文人學會”( société de gens des lettres )撰寫的,而是由唯一一位思想傢寫就的。道德在此具有最終的決定作用:《純粹理性批判》誠然探究知識,此外還有希望,但這兩方麵的研究都是為道德服務的——將我的非正統的解讀極端化,就是這樣一種異端的解讀。

這樣一種抱負對於西方思想來說雖然意味著一個極端重大的事件,然而並不是一場純粹的革命。因為近代早期的哲學厭倦瞭經院哲學毫無益處的吹毛求疵,試圖全麵更新科學與藝術,並將這種更新服務於實踐。弗蘭西斯 · 培根的《科學的偉大復興》( Instauratio magna scientiarium )已經將人類的福祉當作自己的責任。法國的“百科全書派”將此責任上升為這樣一種期待:即全部的知識將會使“我們的子孫不但變得更有教養,而且同時還會變得更加善良與幸福”。康德自己證實,盧梭對於這種期待的尖銳的抨擊使他擺脫瞭最初對於科學的過高估價( 《關於美感與崇高感的考察的評論》, XX 44 * )。但是,就此意義來說,與幾乎所有解釋者的期待相反,《批判》開始於一種實踐的、而非理論的關切。這一點在置於第二版之前的拉丁文題辭中清晰可見,可惜人們大多忽略瞭這段文字。

康德摘取的這段文字不是來自盧梭,而是引自先知式的科學政治傢弗朗西斯 ? 培根。因為與盧梭相反,康德並沒有將他對實踐的關切與對於科學的抨擊聯係在一起,而是像培根那樣,將之與對科學的敬重聯係起來。但是,培根隻是以實踐的名義對科學的復興進行瞭規劃,康德則將其實際地付諸實施。正如人們所瞭解的那樣,也是由於自培根以來科學已經取得瞭巨大的進步,康德因而將他的偉大復興限製在科學的一個小的分支上,即限製在哲學上,並把其基礎的部分稱為“形而上學”。

像培根一樣,康德打算終結一個無休止的錯誤。但是,他首先將此意圖與“一切反對道德與宗教的異議”聯係起來,他要“通過最清晰地證明對手無知而在所有未來的時代結束”這些異議( B xxxi )。培根從功利主義的角度來理解人類對於利益與聲望的關心,與之相反,康德則是從嚴格的道德意義上來領會的。這是第一項創新。

《批判》的這一道德的中心目標絕不是在第二版中後加上去的,而是在第一版中就已經是統領一切的瞭。但是,由於康德是在接近著作的尾聲、即“法規”和“建築術”中纔強調這一目標的,所以它依然常常不被人重視。為瞭避免放在一部長篇巨製的結尾而為人忽略的危險,這一目標在第二版的一開始就得到瞭強調。然而,這樣一來,康德的這部著作似乎是在服侍兩位主人:一方麵是在“題辭”和“法規”間占據主導地位的對象,即知識,另一方麵是“法規”與“建築術”的附加的主題,即行動,在此也就是道德。

這種錶麵上的雙重服侍許可瞭兩種說辭:要麼是這位主人優先,要麼是另一位主人優先。按照正統的、理論第一性的解讀,康德首先力圖效力於知識;但是,他滿意地認識到,此種效力也有助於道德——這就補充上瞭非正統的解讀。按照第一種解讀,為道德效力是第二位的和補充性的。因為這種解讀說,《批判》用數百頁的篇幅來探究純粹理論性的課題,它們是關於客觀認識與哲學作為科學的分析與辯護的課題。但是,理性最終探討的“終極意圖” 涉及到三個對象——意誌自由、靈魂不朽和上帝存在——康德明確認為理論的關切對於這些對象是十分無足輕重的( B 826 )。相反,那些要連根鏟除像唯物論、宿命論和無神論這樣的普遍有害的學說( B xxxiv )的實踐的、乃至公共的關切纔是偉大的。因此,第二種解讀,並不是僅僅把實踐看作是補充性的,而是將實踐視為至上的。恰恰是這一異端的解讀具有優越性。按照這種解讀,效力於知識對於那個實踐的根本目的、即“道德”來說隻是手段(當然是不可或缺的),因為隻有那個目的本身“在建構我們的理性時纔是真正”有效的( B 829 )。

雖然是一種手段,不論是知識還是知識的理論的確都可以被工具化;但是,撇開道德所具有優先地位不說,知識的嚴格概念、即科學依然保持著其自身的價值。拋開康德的定言命令,它從來不單單是手段,而且也總是目的。《批判》是從哲學的認識論著手的,它不但全麵地、而且還以迄今堪稱典範的嚴格和徹底,詳盡闡述瞭導言和全部四個部分的前兩個部分,即“感性論”和“分析論”,這兩個部分探究瞭任何一種客觀的認識一般得以可能的條件。第三個部分,即“辯證論”,展示瞭探求客觀知識的條件,即任何一種研究的原則。即使是第四部分,即“方法論”,雖然探討瞭道德,但隻用瞭幾乎不到三分之一的篇幅,其餘則都圍繞著認識理論。

讓我們粗略地迴憶一下這一認識理論:康德分析瞭兩條路綫,這兩條路綫幾乎從哲學的開端直到今天一直在激烈地進行著鬥爭。首先,他站在經驗論這條路綫的基礎之上。帶著對另一條路綫、即唯理論的嘲諷,他聲稱,至少從時間上來說,“我們所有的認識都開始於經驗”( B 1 )。但是,這一時間上的開端並不是與實際的起源同時發生的。針對經驗論專斷的要求,康德斷言:“即使是我們的經驗認識,也是由我們通過印象所接受的東西和我們自己的認識能力(僅僅受感性印象的誘發)從自身提供的東西所組成的一種復閤物”( B 1 )。《批判》通過這一論斷開闢瞭一條超越唯理論和經驗論的道路。這第三條道路是受這樣一種思想決定的,即所有的知識都需要一種在先的知識( Vorwissen )、即先天的東西,而且不是單純下述這種相對的在先的知識:“誰若挖他房子的地基,他事先就會料到,這房子會倒。”康德的第二項創新同時也是與當今占統治地位的經驗主義認識理論的對立之點:所有的經驗都受製於 絕對 前經驗的條件,受製於絕對先天的東西。

在這種絕對先天的東西之內,康德區分瞭無爭議的分析的部分與有爭議的綜閤的部分。一個分析性陳述,比如說,任何單身漢都是未婚的,其優點就在於真值性標準。真值性隻有藉助於邏輯規律和語言的意義規則纔能得到決定。其缺點在於:人們隻能對認識進行說明。相反,在先天綜閤的情況下,人們能夠擴展認識。但是,這種可能性原則上是有爭議的。唯理論(對於康德來說尤其是指萊布尼茨)認為先天的理性真理是分析性的;與此相反,經驗論(如休謨)隻認識事實:即“實際的事情”( matters of fact )與“觀念之間的關係” ( relations of ideas ,《人類理智研究》 IV 1 )。康德消除唯理論和經驗論的對立,決不是通過妥協來實現的,而是通過他的第二項創新,即先天綜閤這一嶄新的、同時也是非同尋常的認識方式來實現的。

為瞭說服懷疑論者信服這一不同尋常的認識方式,康德解釋說,它根本就沒有什麼特彆,因為它存在於那些得到高度認同的科學之中。《批判》中對應於數學的第一部分與對應於物理學的第二部分錶明,如果沒有先天綜閤,二者是根本不可能的——這是康德的第三項創新和又一個對立之點。但是,上述的主導動機、即道德在此又保留在何處呢?正統的教程僅僅把先天綜閤視為一種(認識)理論的概念。實際上,它也具有實踐的意義。原因在於,按照康德的說法,諸如助人為樂這樣的道德命令的有效性是獨立於這裏起關鍵作用的經驗的,是獨立於感性衝動的。而且,由於這些道德命令教導我們以新的東西,道德——這是康德的第四項創新——從方法上來看就具有瞭先天綜閤的名分;康德的第二項偉大創新因而進入到道德中。

但是,康德首先探討數學這門一直對哲學具有獨特魔力的科學。以演繹的方式從少數的公理或定理推導齣一個完整的“體係”,如“幾何學原理”( mos geometricus ),這樣一種嘗試在康德之前的時代甚至成為最高的理想。康德並不屈從於這種唯理論的迷惑,也不因此追隨嚴格的經驗論而將數學視為一門經驗的科學,即使是一門高度抽象的科學。然而,他把數學看作是一門成功科學的楷模,此外它還是所有自然科學的基本語言,特彆是與經驗論相對,是地地道道的理性認識。但是,數學特定的形態則是哲學所不接受的,因為:“哲學認識是由概念構成的理性認識,數學認識則是由概念的建構所構成的理性知識”( B 741 )。

對於認識來說,第五項創新的基礎形成瞭康德新的、甚至是革命性的對於感性的理解,在此基礎上,又形成瞭康德革命性的、更加新穎的數學理論。眾所周知,《批判》由以開始的“感性論”探討的並不是美的藝術,而是 aisthēsis ,即感性或直觀。在這個理論中,康德徹底反對迄今仍占統治地位的唯理論對於數學的理解。也就是說,他首先不是將數學納入概念的世界,而是納入直觀的世界。正如他在下麵這個數理幾何學的例子中所指齣的那樣,這個例子肯定是純粹的、嚴格的前經驗的直觀:我身外環繞的空的空間。

康德完全承認,幾何學中存在著分析性的(“同一性的”)命題,“例如 a=a ,即全體與自身相等,或者是 (a+b)>a ,即全體大於其部分”。但是,這些命題隻是形式的推論規則,因而並不是幾何學所特有的。相反,真正的、幾何學特有的命題是這樣一種命題:“兩點之間直綫最短”( (B 16 )。

顯然,康德通過這樣一些範例進入到一個危險的領域。如他所說的那樣,空間隻有三個維度( B 41 ),兩點之間隻能有一條直綫( B 204 ),三個點在任何時候都處在一個平麵上( B 761 ),然而這些範例適用的是歐幾裏德幾何學。但是,我們在學校裏就已經知道,這些命題在其他幾何學中是無效的。康德的幾何哲學是否證明其自身已經無可挽迴地過時瞭?由此帶來瞭這樣的後果:盡管《批判》聲稱擁有永恒的真理,但其永恒性的資格已經因科學的進步而歸於破滅。

人們可以嘗試通過以下的方法將《批判》從這種令人失望的評估中“拯救”齣來,即首先區分開兩種空間:一種是直觀給予的、歐幾裏德的三維空間,一種是“更加復雜的”新的數學與物理學的諸空間,然後宣稱歐氏幾何占據著一種哲學的特殊地位。但是,這樣一種拯救的嘗試既沒有公正地對待康德,也沒有公正地對待事情本身。

對於康德的公正的辯護是完全不同的。第一步,它放棄這一當時所知的唯一一種幾何學在哲學上的特殊地位。第二步,它在評估這一放棄中發現瞭放棄的好處,它是一個重要的解脫:空間哲學完全擺脫瞭對其進行的科學的研究,不論是數學的,還是物理學的。第三步、也是最後一步則以這一放棄為測錘來檢測“感性論”,看看文本是否與之相符。因為康德盡管力圖普遍地證明他的斷言,但是他從未以列齣方程的方式證明任何一個歐幾裏德的公理。相反,在其第一篇真正的齣版物( 《關於正確測算活力的想法》, 1746 : §§ 9-11 )中,他就認為非歐幾裏德空間是可能的,這比高斯( C. F. Gau? , 1777-1855 )、波爾約( J. Bolyai , 1802-1860 )和羅巴切夫斯基( N.J. Lobatschewsky , 1792-1856 ) * 的非歐幾裏德理論至少早瞭三代人。

由於《批判》的“感性論”探討的隻是所有外直觀的基礎,即單純的“空間性”,因而不論是歐氏幾何學還是非歐幾何學都不構成它的一個部分。對於康德的規劃起關鍵作用的純粹哲學的空間並沒有任何更為詳細的規定。作為一個內容上完全未定的錶象,作為單純的空間性,它不外就是由那種我之外、包圍著我的東西組成的,所有空間的錶象都是以此為根據的。選擇一種確定的空間錶象而非任何其他的空間錶象根本無需藉助於哲學的空間進行。這種空間錶象並不是人們可以從中推導齣數學定理的數學前提。它隻是構成瞭這樣一種視域,在其中數學通過建構具有某些結構特性的空間而得以産生。

按照康德的看法,認識歸功於兩種能力的共同作用:一種是接受印象的能力,另一種則是對接受的這些印象進行加工的能力。被動的感性準備瞭一種完全未被規定的質料,主動的知性則賦予其統一性和規定性。一百多年後,一種頗有影響的哲學——邏輯經驗主義認為,存在著純粹的觀察材料。然而它經曆瞭兩代人的激烈爭論,直至放棄瞭這一“所與的神話”。若是人們已經仔細讀過《批判》,那麼哲學史就會避開這段歧路。因為按照康德的理解,認識誠然依賴於一種在先的規定,但是它始終隻齣現在與知性的能動性作用這一附加物的結閤之中。上述的純粹觀察實際上總是已經交織著概念的要素。這些要素完全是經驗性質的,但是,正如《批判》的第二部分所證明的那樣,這些要素又是以嚴格的前經驗的要素為基礎的。諸範疇,此外還“我思”和原理——這些一起構成瞭第六項偉大的創新——它們還是先天綜閤。

和今天一樣,康德首先將科學理解為自然科學,並且將物理學視為自然科學的典範。物理學研究事件發生的順序,比如:先是氣溫驟降,然後水纔結冰;或者是先有太陽照射,石凳纔變熱。我們習慣上把第一個事件看作是第二個事件的原因。我們由此不但斷定瞭隨之而來的事件:比如,先有寒冷,然後纔齣現結冰,而且還斷定瞭原因:因為天變冷瞭,所以水纔結冰。但是,人們無法觀察到這一“因為”,即因果關聯,勿寜說,人將其作為思維模式已經一道帶入觀察之中瞭。這一單一的事件的發生順序“自然”是經驗性的,同樣也是經驗性的還有産生這一順序的力量,特彆是自然的規律性,在此也就是熱力學或熱能學的自然規律性。但是,這一因果性的思想,即人們首先藉助於這些力和起基礎作用的規律纔將這一事件的發生順序看作是客觀的這一思想,是一個先天綜閤。

然而,康德似乎是在用這一思想從另一麵來否定自己,也就是說,拿他的道德的中心目標來冒險。因為,正如他所肯定的那樣,道德是以自由為前提的。但是,如果周遭的自然是受因果性決定的,那麼就沒有給道德和自由留下空間。比如,當今就有這樣一些神經科學傢,他們自利貝特( Libet ) * 實驗以來就宣布瞭一條重大的消息:因果性與自由是相互對立的。可是,我們作為哲學傢對於這一重大消息並不感到驚訝,因為我們知道,這一消息老早就以各種不同的改頭換麵的方式被公布齣來瞭。

康德既是一位真誠的思想傢,同時也是一位徹底的思想傢。雖然他最終關注的是道德,並認識到道德是係於自由之上的,但他一開始就申明瞭自由與因果性的矛盾。他不是去掩蓋這一矛盾,而是誠實地承認它。他甚至在理性本身中發現瞭矛盾的根源——他的徹底性就在於此。這一發現——第 七 項創新——無疑意味著對於人類的貶低。因為人在宇宙中由以享有特殊地位的理性證明自身是自相矛盾的。從前的諸科學的女王,即也被稱為形而上學的基本哲學,證明自己不過是無休無止的爭吵的戰場( A viii ) 。

爭論在哲學中並不新鮮,而且還是有益的,因為它不止齣現在暫時性的觀點之間,甚至也齣現在深思熟慮的看法之中。因此,人們既不能指責其犯瞭一種錯誤或中瞭語言的魔法——康德在此比分析的語言哲學更加徹底——,也不能通過完善這些看法來平息衝突。有關的爭論根植於一種內在於理性中的斷裂性,根植於一場充斥於唯理論與經驗論之間的理性的內戰。

在《批判》的第三部分“辯證論”中,康德還發現瞭進一步的矛盾,並將其置於一種係統的關聯中,最終聽憑現在是多重矛盾的內戰在理性的範圍內自行發展。眾所周知,在當今的哲學中,除瞭分析的思想之外,大緻還有解釋學和後現代性理論。這些哲學,比如利奧塔( Jean-Francois Lyotard ),以解構迄今匯總知識的宏大敘事為自豪。關於人類不斷解放的思想被揭露是一種謬誤。一般說來,對於多數認同的一的渴望應當消失。

實際上,這種解構並不是由後現代理論發明的,也不是由其榜樣尼采發明的。勿寜說,在很久以前,在啓濛的鼎盛時期同時也是轉摺時期,它就已經由康德開始瞭。因為他的《批判》摧毀瞭全部特殊的形而上學,即那種流傳已久的關於靈魂、自由和上帝的哲學。與後現代性理論相比,盡管康德是建設性的,但他錶明自己甚至更具革命性。因為他並不滿足於一種(全麵的)解構,勿寜說,他最終將流傳已久的哲學轉換為瞭一種自然科學的研究理論,此二者不論是對於自然科學的研究激情還是對於其基本的界限都能予以公允的對待。同時他又消除瞭後現代性理論膚淺的非此即彼的抉擇:要麼是一,要麼是多。理性所統轄的研究尋求的是兩者:按照同質性原則的一和按照特殊分類的多,此外還根據連續性原則尋求一與多的聯係。康德的第八項創新就在於對這種嚮三個維度開放的自然研究進行辯護,此外這一研究還給道德理性保留瞭權利,甚至使之以某種方式成為必不可少的。

然而,如此這般的一個論證目標不禁讓人提齣這樣一個問題:如果最終取決於道德,並在第三部分為其騰齣瞭位置,那麼為什麼需要這樣一條漫長的道路,甚或是穿越第一部分與第二部分的彎路呢?對於這一問題要分為兩個部分來迴答:如果沒有因果性理論,即第二部分,人們認識不到與自然的尖銳對立;如果沒有感性理論,即第一部分,人們就不知道,感性對於所有認識都是不可或缺的。缺少瞭感性,人們根本無法前後一貫地思維。但是,並不存在僅僅是關於被思考的對象的認識;誰若接受相反的立場,他便受一種幻象、甚至是一種海市蜃樓的濛蔽:他認為要在根本沒有什麼東西可認識的地方去認識。

讓我們以最簡略的方式迴顧一下自然的因果性與自由的對立:一方麵,根據經驗論的看法,自由是不存在的,因為世界上的一切都隻是按照自然規律發生的。與之相反,唯理論宣稱,除瞭自然規律的因果性用來說明現象之外,必定還存在著第二種因果性,即自由的因果性。因為要將某一給定的結果認作是客觀的,人們必須查找其原因。但是這個結果隻能被看作是客觀的,即使人們找到瞭它的原因,人們又得去認識這一原因的原因,這樣一來,說明就在無限中延續。既然人們無法貫穿無限的序列,因而給定的結果依然不能得到完滿的說明,從嚴格意義上說依然不能被看作是“客觀的”。

如果因此反過來設想第二種因果性,即自由的因果性,那麼人們就在訴諸某種存在於經驗之外、甚至是原則上存在於經驗之外的東西。如此一來,人們就是在訴諸一種“空洞的思想之物”( B 475 );原因在於,由於缺少任何直觀的可能性,自由在世界中沒有相對應的對象。作為一種自身沒有原因的原因來理解,自由並不齣現在經驗的範圍內。但是,由此得齣的結論並不等同於經驗論者的斷言。這並不錶明那樣一種獨斷的決定論是正確的,像當今的一些腦科學傢所主張的這種決定論那樣,宣稱自由是不可能的。隻有一種方法論的決定論纔是閤理的,根據這種決定論,每一個事件,包括每一種行為,都要求追問背後的原因。即使是前不久腦科學傢們所說的所謂意誌衝動也在此之列。因而康德不會對據說是頗具革命性的利貝特實驗感到驚奇。但是,人們自身既不能擺脫原因問題,也不能證明這一問題是無法迴答的,這種情況隻意味著一種潛在的決定作用,而不是實際的決定作用。首先,這種決定作用隻適用於可能經驗的範圍。在此範圍之外,在非經驗的領域,自由依然是可以設想的——這就是康德的第九項創新。

《批判》的第四部分連同道德哲學一道正是建立在這樣一個階段性的成果之上。第三部分還詳細闡述瞭體現人之特性的自由這一概念:正如在動物那裏一樣,在人的自由這裏也存在著感性衝動;但是,人並不是以必然性來行動的,因為人能夠産生齣善與有用性的錶象。按照這種善的錶象涉及的範圍不同,可以將(實踐)的自由區分為三個階段。雖然並不總是以下麵的錶達式,但《批判》中的這些逐漸截斷感性影響的階段讓我們真切地認識到:

在關於善的技術錶象和技術的自由那裏,擺脫感性衝動的獨立性局限在目的 - 手段的關係上。比如說,誰要想變得富有,他的收入就需要遠遠地大於支齣。在實用的自由及與其相應的錶象中,獨立性涉及的也是與自然的中心目的的關係:財富有助於真正的福祉、即幸福嗎?隻有在最高的階段,人們纔能使自己獨立於這一目的:目前所說的這一“道德的自由”能夠棄幸福的部分於不顧。作為證明,康德並不是訴諸哲學傢的特彆洞見,而是訴諸 “每個人的倫理判斷”( B 83 5 ),它使道德再一次成為關注的中心;理論則相反,確切地說,不僅是認識的理論,而且還有道德的理論都被驅趕到背景中去瞭。每個人的倫理判斷也都渴望財富,隻要人們確實是光明正大、而非心存欺瞞地努力去贏取財富,此外還試圖去幫助窮人,或許還力圖按照偉大的贊助者的準則去行事:“誰若為富而死,誰就死於恥辱。”

康德以令人驚訝的方式給予著眼於道德來探究知識的哲學以這樣一種資格,這種資格我們通常是留給實踐、尤其是社會和政治領域的。他稱此種資格為“世界公民的”。他由此強有力地支持瞭我們對於《純粹理性批判》的異端性的導讀:“世界公民的”意味著哲學,但不是因為一種跨時代、跨文化的有效性。在一種徹底的哲學那裏,哲學的有效性是自明的。這種哲學被稱為是“世界公民的”,因為它展示齣那種道德 - 實踐的益處,這種益處使《批判》成為自然科學時代的一種實踐哲學。哲學的學院概念、規範概念既沒有因這一道德 - 實踐的益處被削弱,也沒有與外界産生些許的疏離。 但是,理論理性也許超齣瞭自身,並且隻有由此纔能達到完成。康德不僅反對他本人早年贊同的那種為知識而知識的觀點,而且也不接受許多啓濛主義者的那種樂觀主義,因為這些啓濛主義者認為,人類的道德狀況會通過更多的知識得到改善。第十項創新:理論理性將國王的寶座讓給瞭純粹的實踐理性,也就是讓給瞭道德及奠定其基礎的自由。知識的優先性要給道德的至上性讓路。

如果將《批判》的這些創新與其他創新總括起來,那麼人們不妨藉用荷爾德林的激情,將他的話(《書信》 * , 235)轉用到哲學上來:《純粹理性批判》是“你必須加以研究的,那時你將沒有足夠的錢去購置一盞燈與燈油,從午夜到雞鳴的時間也嫌不夠。”

- 哲學

- 康德

- 現代哲學

- 德語

- 德國古典哲學

- 康德研究

前言

第l章四條理由

第1.1節曆史意義

第1.2節一種可供選擇的基礎哲學

第1.3節認識的世界主義

第1.4節(自然)科學時代的實踐哲學

第一部分更加完備的規劃

第2章創新與傳統

第2.1節知識服務於道德

第2.2節窘睏的求知欲

第2.3節法理批判

第2.4節經驗的哲學

第2.5節取代自然化嗎?

第3章通過主體性的客觀性

第3.1節作為科學的哲學

第3.2節認識的革命

第3.3節顯相自身就是真實的

第4章哲學的科學理論

第4.1節決定性的問題

第4.2節在科學的關聯整體中

第4.3節此岸的超驗性

第4.4節三種異議

第5章第一個過渡性結論:關於規劃

第5.1節沒有語言批判的哲學?

第5.2節世界主義的關切

第5.3節認識的尖峰漫步

第二部分隻有人纔需要數學

第6章直觀的哲學

第6.1節反對輕視感性

第6.2節單純的空間性與時間性

第6.3節兩種優先性

第6.4節沒有經驗的感性

第7章先驗幾何學

第7.1節數學、元數學與形而上學

第7.2節數學包含先天綜閤嗎?

第7.3節先驗空間的不確定性

第8章第二個過渡性結論:感性與世界

第8.1節超越實在論選擇的理念論

第8.2節隻有人纔需要數學

第8.3節麵對墜崖危險的尖峰漫步

第三部分先驗語法

第9章範疇

第9.1節一種新的邏輯

第9.2節純概念

第9.3節判斷錶

第9.4節範疇錶

第10章辯護

第10.1節證明的目標

第10.2節先驗的自我意識

第10.3節附論:康德一笛卡爾

第10.4節在經驗的界限內

第11章未完成的演繹

第11.1節第三種能力

第11.2節輔助性的判斷力

第11.3節先驗圖型

第12章第三個過渡性的結論:知性與世界(一)

第12.1節基本概念

第12.2節三重真理

第12.3節對自然主義的批判

第四部分先驗的自然規律

第13章數學化

第13.1節先驗原理

第13.2節直觀

第13.3節知覺

第14章物理學化

第14.1節實體:持存性

第14.2節因果性

第14.3節經驗思維

第15章第四個過渡性結論:知性與世界(二)

第15.1節反對對於外在世界的懷疑

第15.2節自在之物

第15.3節沒有數學就沒有科學

第15.4節概率論能夠取代因果性嗎?

第五部分形而上學之後的形而上學

第16章建構性的解構

第16.1節重新評價辯證論

第16.2節三種錯誤推論

第16.3節幻相中的真理

第17章精神的批判哲學

第17.1節先驗心理學

第17.2節幻想的物化

第17.3節論身心二元論

第17.4節備選的方案

第18章宇宙論的矛盾

第18.1節建構性的懷疑

第18.2節先驗的解答

第18.3節論世界的開端與可分割性

第18.4節宇宙論的自由還是實踐的自由?

第19章先驗神學

第19.1節整全的範式轉換

第19.2節新的上帝概念

第19.3節摧毀一切上帝的證明

第19.4節復活(普蘭汀加)?

第20章第五個過渡性結論:理性與世界

第20.1節三條研究原則

第_20.2節令人驚異的批判的完成

第20.3節形而上學還是實證主義?

第六部分認識的普遍主義

第21章從理論理性到實踐理性

第21.1節法律取代數學

第21.2節道德

第21.3‘節閤理的希望

第22章體係與曆史

第22.1節建築術

第22.2節世界概念與學院概念

第22.3節哲學考古學

第23章康德的隱喻

第23.1節“分解物質”

第23.2節“內在的環環相扣的結構”

6康德的《純粹理性批判》

第23.3節“謊稱新陸地”

第23.4節“倒塌瞭的大廈的廢墟”

第23.5節“在真空中飛行”

第23.6節“訴訟取代戰爭”

第24章迴顧與展望

第24.1節再先驗化

第24.2節顛覆性的肯定

第24.3節超主體性

第24.4節一個認識與道德的世界共和國

具體描述

讀後感

評分

評分

評分

評分

用戶評價

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有