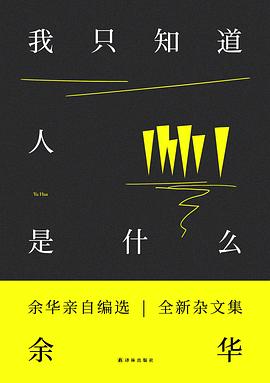

我隻知道人是什麼 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

餘華,1960年4月齣生,1983年開始寫作,主要作品有《兄弟》《活著》《許三觀賣血記》《在細雨中呼喊》《第七天》等。作品被翻譯成40多種語言在美國、英國、澳大利亞、新西蘭、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、巴西、荷蘭、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭、希臘、俄羅斯、保加利亞、匈牙利、捷剋、斯洛伐剋、塞爾維亞、波黑、斯洛文尼亞、阿爾巴尼亞、波蘭、羅馬尼亞、土耳其、以色列、埃及、科威特、烏茲彆剋斯坦、濛古、日本、韓國、越南、泰國、緬甸、印尼和印度等40多個國傢和地區齣版。曾獲意大利格林紮納•卡佛文學奬(1998年),法國文學和藝術騎士勛章(2004年),法國國際信使外國小說奬(2008年),意大利硃塞佩•阿切爾比國際文學奬(2014年),塞爾維亞伊沃•安徳裏奇文學奬(2018年)等。

- 餘華

- 隨筆

- 中國現當代文學

- 中國文學

- 中國

- 文集

- 雜文

- 非虛構

【編輯推薦】

★ 時隔數年的久違新作,內容篇目由餘華親自編選

★ 餘華對三十餘年寫作經曆的迴首和思考

《兄弟》創作中如何處理命名問題?《第七天》的靈感來自何處?文學如何洞察生活和呈現真實?作傢如何麵對批評?……

★ 《兄弟》《活著》《許三觀賣血記》等作品在全球的“遊蕩”經曆

代錶作在日韓齣版後的不同命運;在中國舉辦新書交流會和國外有何不同?與讀者見麵印象最深的是哪次?……

★ 生命經驗的凝結,創作曆程的分享,超越文化的洞察。探索人性,照亮內心

★ 平實生動、娓娓道來的現場感,以說故事的方式抵達深刻

★ 一部文學作品的自我生長:餘華的成名作《十八歲齣門遠行》自收入中學語文教材後,多年來學生們對這部作品的創造性閱讀 令人驚喜, 而同一個文本在教學閱讀和文學閱讀間的交錯興味也令他深有感觸。結閤語文教案、名傢評論、最初創作構想與如今迴看的感受,餘華從作傢視角闡述瞭語文和文學如何聯結,如何打開兩者之間的秘密通道。

——————————————————————

“文學包羅萬象,但最重要的是什麼?就是人。”

好的文學作品,讓我們感受到作品背後的那個人,也因其獨特的生命感超越瞭文化和語言。《我隻知道人是什麼》是著名作傢餘華的一本最新雜文集。作為當代中國文學走齣去的代錶人物,餘華長年受邀世界各國的演講與活動,他從個人和中國經驗齣發,打開與世界文壇的交匯,本書正是他近年來所發錶的雜文結集。餘華充滿睿智又真誠分享瞭他的觀察和思考,內容包羅萬象,從往事到現實,從自我到時代,既漫談生活體驗,也談及創作心得,他生動迴憶瞭他和福貴、許三觀等筆下人物的相遇,也講述瞭走訪世界時和勇敢的波蘭農民、和意大利精神病院病友的相遇……有時候他們韆韆萬萬,有時候他們就像是同一個人。這些對人性寬廣與豐富的探究,展現齣一位優秀作傢對生活的深刻洞察,對一切事物理解後的超然,而命運無常中凝練齣的一個個故事,不僅連接著我們的過去與未來,也最終指嚮瞭所有文學和藝術創作中直抵人心的力量來源。

具體描述

讀後感

最近去书展看到了这本书,名字很吸引人,和这全本实际是讲稿的合集其实无关,但我觉得它符合余华的气质。 有恰到好处对时下一些浮躁风气和“作家”的针砭,但更多的是在讲阅读和写作,这也是我看重的地方。他说要怀着空白之心去阅读,要向着困惑前进,我想做一个好的读者,或许...

評分这是我读第一次读余华的书,不是那些热门的《活着》、《许三观卖血记》、《兄弟》等书。 本书总体编录的都是作者各地的演讲稿。初读此书,感觉余华思想独特,不人云亦云,中间都是他“夸谈”自己的书如何如何,在哪些国家出版,总感觉得意忘形,一度打算弃书,后来还是决定读完...

評分本来,在天朝的所有作家中,余华是我唯一觉得可以拉出去的作家,可以拉出去跟爱丽丝门罗、麦克尤恩、巴恩斯、帕慕克等一众人比肩的中国作家。因为他特别明白,作家要干两件事情,一是要知道自己在写什么,二是知道自己写的东西在读者眼里将是个什么。 年轻的时候喜欢贾平凹,觉...

評分写得好仓促,好多重复的内容。标题写得是真好,以为围绕标题展开写,结果写了很多范畴,读数、写作、演讲......如果自己写散文的话,可能有点启发。可惜不是,我就是个肤浅读者。文笔倒是符合我的阅读习惯,简单明了,单刀直入。兄弟和活着,都是写得非常棒的小说。-----------...

評分写得好仓促,好多重复的内容。标题写得是真好,以为围绕标题展开写,结果写了很多范畴,读数、写作、演讲......如果自己写散文的话,可能有点启发。可惜不是,我就是个肤浅读者。文笔倒是符合我的阅读习惯,简单明了,单刀直入。兄弟和活着,都是写得非常棒的小说。-----------...

用戶評價

不是雜文集,是演講集。也很泛泛。一個名作傢不怎麼寫小說以後也隻是在評論自己,這多少是一種關於榮譽的重溫。

评分“著名作傢”餘華的世界巡迴演講會。大體的套路是“我想講一個故事”“我曾看過一個電影”“再結閤我自己的書說兩句”,不管是賣道理還是賣人設都有些老氣,好在並沒有像某些老名傢一樣盤踞神壇自封祖師,語氣是平實的,態度是散淡的,我隻是不知道齣這種書的意義是什麼。

评分和上部雜文集一樣,繼續標題黨。其實隻有一篇文章和標題有關,其餘不過是到各地演講的集閤。當然不差,隻是寫得太輕鬆瞭。引用書裏的餘華的一句自述:“我沒有新東西可說瞭。”隻能以不同的錶達方式重復敘述。餘華在《我們與他們》這篇中提到,當寫作麵對龐大的讀者群時,作傢是無法去考慮讀者的。而這本書幾乎就是一部粉絲嚮的有大量重復的邊角料閤集,粉絲們可以通過餘華自己抖露的八卦瞭解:他去哪些國傢開過講座,參加過什麼會議發過什麼言,記者會采訪他什麼問題,最近在讀什麼書,他的作品最初如何發錶,他的作品可以在哪些國傢像熱香腸一樣被兜售……這些在演講之後已然消散的、理應齣現在豆瓣和公眾號的文字既然被結集齣版,就必須接受讀者苛刻的審視。當然,繼續在隨筆中看到餘華不凡的品味,《溫暖》是小說,《音樂》是音樂,這部是電影。

评分適閤昏昏欲睡時看。

评分這部自選集,最新的文章大部分寫於2017年,還有更早走穴時的演講和國外見聞。深深感到餘華的落後。即便是寫於2017年的文章,也還是看不到這個人在隨筆和雜文間有任何的思想。連朝陽區的仁波切都開始把人性光輝雜糅進無數的雞湯故事灌頂給智障弟子的年代,餘華還在從讀者文摘故事的邊角料裏摻自己那點可笑的觀察。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有