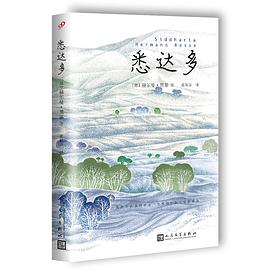

悉达多 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

赫尔曼·黑塞

Hermann Hesse

1877年7月2日生于德国南方小镇卡尔夫(Calw)。年少时迫于父命曾就读神学院,后因精神疾病而休学。成年后因反对战争移居瑞士,1923年入瑞士籍,1962年病逝于瑞士塔辛山区的蒙太格诺拉村。

黑塞21岁时自费出版第一本诗集《浪漫诗歌》。27岁《乡愁》一出,佳评如潮,继而写下《轮下》《生命之歌》《悉达多》《荒原狼》《玻璃球游戏》等一部部不朽之作,让他于1946年获得诺贝尔文学奖。

- 赫尔曼·黑塞

- 德国

- 哲学

- 德国文学

- 悉达多

- 小说

- 赫尔曼▪黑塞

- 文学

德国作家黑塞的《悉达多》是一部文学经典,讲述古印度贵族青年悉达多英俊聪慧,拥有人们羡慕的一切。为了追求心灵的安宁,他孤身一人展开了求道之旅。他在舍卫城聆听佛陀宣讲教义,在繁华的大城中结识了名妓卡马拉,并成为一名富商。心灵与肉体的享受达到极致,却让他对自己厌倦、鄙弃到极点。在与卡马拉*后一次欢爱之后,他抛弃了自己所有世俗的一切,来到那河边,想结束自己的生命。在那*绝望的一刹那,他突然听到了生命之河永恒的声音……经过几乎一生的追求,悉达多终于体验到万事万物的圆融统一,所有生命的不可摧毁的本性,并最终将自我融入了瞬间的永恒之中……

《悉达多》是黑塞的第九部作品,1922年在德国出版,直到1951年在亨利·米勒的再三说服下,才有出版商出版了该书的英译本,此后逐渐在60年代的美国形成黑塞热潮,据说那时的大学生几乎人手一本。

这部作品不仅是亨利·米勒的最爱,更是影响了各类毫不相关的音乐人,从60年代到00年代,从尼克·德雷克到电台司令,从深沉悲伤到摇滚妄想,《悉达多》是他们灵感的来源。

云门舞集林怀民《流浪者之歌》由此改编。

全球青年口耳相传,黑塞是被阅读最多的德语作家。

=========================================

爱如今在我眼中是一切事物中最主要的事物。

现在您收到的这本书(《悉达多》),书的*后三章正表白了我的内心转变的*终阶段,请您收下它如同手足的赠与!

——黑塞致茨威格

具体描述

读后感

求道者悉达多去见佛陀。站在得道者乔答摩面前,悉达多看到了语言的破绽(语言是道的破绽)——而佛陀正是用语言传道的。这个破绽让他离开了佛陀,走上自己的道路。也不仅仅是由于他看到了这个破绽,另一个原因是他看到了佛陀的身体。佛陀的身体立在悉达多面前,这让悉达多,这...

评分这本小说书名叫《悉达多》。黑塞的构思很巧妙,他把释迦牟尼(Śākya-muni)的名字悉达多•乔达摩(Siddhārtha Gautama)一拆为二,一个是悉达多,一个是乔达摩。释迦牟尼中的释迦(Śākya)是族名,牟尼(muni)是圣人的意思。牟尼意译是能仁或能寂,沉默不语,一直...

评分这本书中,黑塞从西方人的视角诠释源自东方的“佛”和“禅”,去其枝节,取其根本,他对“禅”理解浸透了西方理性主义,这种东西合璧的思维方式影响深远,《黑客帝国》编剧沃卓斯基就深受其影响,他说“比大多数德国学者更了解黑塞”,《黑客帝国》的理论基础其实是佛教,以西...

评分我一直对佛教怀有极大的好奇,这一古老的宗教有着许多流传于世的典籍,但很难读懂,其中有许多梵文音译的词汇,能够让我这样的好奇者望而生畏。 即使经文在我看来晦涩艰深,这一发源于天竺的宗教反而在中国大地上生长得绚丽多彩,仿佛它本身就是为中国量身定做的一样,令人百思...

评分不算评论,只是想谈一个简单的问题。 因为这种情况在我读杨玉功翻译的《悉达多》的时候也发生过。最初总是在“悉达多就是佛教的创始人”这个语境中,直到悉达多去拜访佛陀,也就是乔达摩的时候,我开始困惑不已。 在这个方面,不能不说译者杨玉功应该负主要责任。他的那篇颇...

用户评价

【川图借阅】唵

评分【川图借阅】唵

评分原以为是佛祖的传记,还一直想着怎么一直写的是芒果树下思索,佛祖是在菩提树下得道的啊。原来还真不是传记。主人公悉达多经历过婆罗门的教育、沙门的游历、富裕的生活、亲情的折磨,领悟到回归自然才是最后归宿,每个人都活在自己的轮回中,只有死亡才能超脱自我。

评分【川图借阅】唵

评分万物之中皆有神道。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有