布鲁克林 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

科尔姆·托宾是具有国际声誉的爱尔兰当代著名作家。他1955年生于爱尔兰东南部一个积极投身爱尔兰独立运动的家庭,毕业于都柏林大学,主修历史和英文。

自1990年发表处女作小说《南方》以来,托宾已出版七部长篇小说、两部短篇小说集、一部中篇小说、两个戏剧和多部游记、散文集。《黑水灯塔船》(1999)、《大师》(2004)、《玛利亚的自白》(2012)先后入围布克奖决选名单,《大师》荣获2006年度IMPAC都柏林国际文学奖等多个文学奖项。《布鲁克林》获2009年度英国科斯塔最佳小说奖。他的最新作品是长篇小说《诺拉·韦伯斯特》(2014)。2011年,英国《观察家报》将其选入“英国最重要的三百位知识分子”,同年,他获得爱尔兰笔会文学奖,以表彰他对爱尔兰文学做出的贡献。2014年,他当选美国艺术与文学院外籍荣誉院士。

托宾的作品主要描写爱尔兰社会、移居他乡者的生活、个人身份与性取向的探索与坚持等。他文笔优雅恬淡,内敛含蓄,被誉为“英语文学中的语言大师”。

托宾先后在斯坦福大学、得克萨斯大学、普林斯顿大学、曼彻斯特大学教授创意写作。目前,他担任哥伦比亚大学英文与比较文学系教授,在纽约和都柏林两地居住。

- 科尔姆·托宾

- 小说

- 爱尔兰

- 外国文学

- 女性

- 爱尔兰文学

- 爱情

- 成长

爱尔兰文学大师托宾最畅销的小说、奥斯卡奖热门影片原著、献给所有在异乡打拼的年轻人

——————————

一九五零年代初,爱尔兰东南部小镇恩尼斯科西。小镇姑娘艾丽斯与许多同龄人一样,找不到工作,前途茫茫。所以突然有一天去美国工作的机会降临时,人人心里都知道,她必须去。艾丽丝告别亲人和家乡,来到人生地不熟的布鲁克林,住进拥挤的集体公寓。这里有房东太太挑剔的目光,有其他租房的姑娘微妙的妒忌和猜疑,令她愈发感到孤独。

全新的生活节奏令艾丽丝渐渐淡忘背井离乡的痛楚——白天在百货商店当营业员,晚上到大学夜校进修,周五的傍晚还去教堂聚会、跳舞——她觉得自己获得了某种新的快乐。正当她陷入热恋之中时,家乡来的消息令她必须赶回家;她将面临的,不是回归过去的生活,而是必须在家乡新的生活与布鲁克林奋斗、扎根的未来之间,做出抉择。

《布鲁克林》是一个关于漂泊与回归、挚爱与痛失、个人的自由与责任的故事,沉静、细腻而温柔。托宾创造了令人难忘的女主人公艾丽丝·莱西,也创作出一部感情饱满的杰作。

——————————

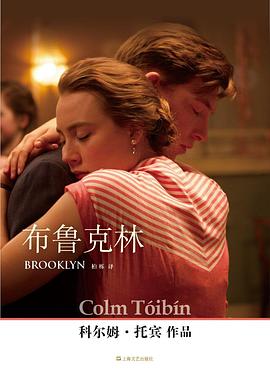

《情感教育》原班人马制作,约翰·克劳利执导、尼克·霍恩比编剧、西尔莎·罗南主演,同名改编影片2015年11月起全球热映

电影入选圣丹斯电影节、多伦多电影节、伦敦电影节,强势问鼎奥斯卡

20世纪福克斯公司900万美元天价竞标夺得电影发行权

《布鲁克林》中文版封面使用精美电影剧照,获电影片方正式授权

2009年英国科斯塔年度小说奖获奖作品

2009年英国布克奖入围作品

荣膺《卫报》、《观察家报》、《金融时报》、《泰晤士报》年度选书

献给所有在异乡打拼的年轻人。“漂泊他乡,就会在故土与他乡都成为异乡人。”

——————————

名家、媒体推荐:

托宾讲述了一个非常饱满的故事,用节制、简洁而有力度的文笔,令最细小的心理颤动都能感动人心。透过女主人公艾丽丝小心翼翼的眼睛,即便布鲁克林最老套的日常活动都带上一种微妙的陌生感。在这部以漂泊他乡为主题的小说中,托宾摒弃夸耀与感伤的情绪,让我们重新领悟到:漂泊他乡,就会在故土与他乡都成为异乡人。

——《纽约客》

读托宾的书就好像观看一位画家一笔一笔地画,突然间,完成的画面就呈现出令人震撼的效果。《布鲁克林》可与亨利·詹姆斯的《贵妇画像》相提并论。

——《泰晤士报文学副刊》

优美呈现了一幅五十年代布鲁克林和爱尔兰乡镇生活的画面……我认为,托宾对于女性的真实刻画在当世男性作家中无人能及。

——《丑闻笔记》作者卓依·海勒

具体描述

读后感

“他们什么都能做出来,就是不会说出他们到底在想什么。”科尔姆·托宾在他2009年的新作《布鲁克林》中这样写。两年前,这位爱尔兰最杰出的小说家以一部写尽亨利·詹姆斯生命纹理的《大师》步入中文读者的视野,如今,一部同样散发着爱尔兰风味的《布鲁克林》却以多少令人...

评分 评分布鲁克林位于美国首都纽约市的西南端。确切地说布鲁克林是纽约市的一个区,原本是一家私营业主农场,后被切割成一小块一小块地卖掉,就形成了布鲁克林区。不要小看这个社区,它人口之多,约250万;面积甚广,有250平方公里。如果把布鲁克林独立的话,它仅次于洛杉矶、芝加哥,...

评分在今年的奥斯卡颁奖礼上,《房间》的女一号布丽·拉尔森在横扫了整个颁奖季之后,毫无悬念地摘得了最佳女主角的桂冠。陪跑者中,最大的遗珠之憾或许非西尔莎·罗南莫属了,她把《布鲁克林》中从爱尔兰远渡重洋来到美国布鲁克林的女孩艾丽丝演绎得鲜活、真切而动人,仿佛科尔姆...

评分小说有很多种,有些是意识流,有些是技术流,有些靠情节铺陈,有些靠形象取胜。这些小说都好,但我仍固执地坚信,作为一篇小说,应该成功地构建一个属于作者自己的世界。一位出色的作者,也能用恰当的文字去构筑他思想的天空与大地。 创造世界,创造万物,那是上帝的责...

用户评价

“她有种奇怪的感觉,仿佛自己分裂成了两人,一个奋斗过布鲁克林的两个冬季和许多艰难时日,并在那里陷入爱河,另一个是她母亲的女儿,是大家都认识、或是大家都以为认识的那个艾丽丝。”如果电影是暖色调的,那么原著小说就是清冷的灰色调了吧。更平淡,更少戏剧化,因而可能也更真实。然而我还是更喜欢电影的改编方式…… PS 这新版的封面装帧真难看,就算要借电影的东风也请带上审美好吗……

评分没有不好的主题,只有蹩脚的写作者。布鲁克林的故事,或许在当下中国的我们更能感同身受。

评分愿她能得到幸福。

评分看过电影之后码了好几年的书,终于开始看了(为自己的“效率”汗颜),依然是我喜欢的“细水长流,不疾不徐”,那个时代爱尔兰人移民美国,真的挺像我们现在纷纷涌进大城市的感觉,家乡有安逸,有闲适,有安稳,有蜚短流长,异乡有奋斗,有活力,有只关心能力与否的“功利”,如何选择,往往看起来很难,最后刹那间的那个决定却很简单,大城市越来越繁花似锦,小城市越来越落寞伤感,留不住的城与回不去的乡,哪个才是你真正的“家”呀?书跟电影的差别还是挺大的,看完前几十页印象最深的是开始的时候“舞会”上男二(没娶到女主,必须男二呀)对女主的态度,妥妥的Mr Darcy呀,看到这儿,作为《P&P》狂粉的我,真是笑了好半天,嗯,明天继续!

评分读完之后爱上托宾了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有