具体描述

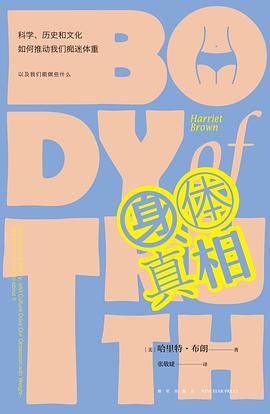

本书旨在指导人们用正确的观念看待自己的体重。作者哈里特·布朗系统地解开了关于体重和健康的“真相”。布朗从四个最大的谎言开始,展示了研究是如何被操纵的,医学专家是如何把我们蒙在鼓里的。通过大量的访谈、研究和她自己的经验,布朗为我们带来了关于体重、健康和美丽的真实故事,并指导我们如何在谎言和误解下解决问题。这本书完全颠覆了关于体重和肥胖的传统观念,能够让你对自己更善意,帮助你了解并爱上自己的身体。

作者简介

哈里特·布朗(Harriet Brown)以诗人的身份开始了她的写作生涯。她为《纽约时报》《女士》《预防》《健康》《欧普拉杂志》及其他很多出版物写过阿尔茨海默病、工作歧视以及饮食失调的文章。她编辑过两本选集,出版了许多本非虚构著作,包括《勇于进食的女孩:一个家庭与厌食症的抗争》,这本书的内容结合了科学新闻与自传,倡导一种治疗饮食失调的新方法。布朗在新泽西州卡姆登附近长大,之后住在纽约以及威斯康星州的麦迪逊;现在,她是纽约雪城大学公共传播纽豪斯学院的杂志新闻学副教授。

译者张敬婕,中国传媒大学媒介与女性研究中心副研究员,博士,硕士生导师,联合国教科文组织-中国传媒大学“媒介与女性”教席研究团队成员。主要研究领域为性别传播、跨文化传播。代表性著作有《性别与传播:文化研究的理路与视野》《女性主义媒介批评》《性别观念与媒介素养》等。教授研究生课程为《妇女口述史》《性别与传播研究》等。

目录信息

关于体重和健康的四大肥胖谎言/1

“许多核心理念包括科学的体重和健康,以及锻炼和节食减肥所起的调节作用,都被简单地断定为真实。”

第二章

太棒了!十七天!平腹!谷物大脑!减肥达人!生食!节食/30

由长期节食焦虑所换取来的健康,并不比冗长乏味的疾病好。

第三章

好食物,坏食物/63

“关于营养的错误信息大量传播,尤其是那些从中能够获利的人更乐于此道。这样的错误信息是压倒性的。”

第四章

金钱、动机和医疗器械/91

“当一个人的报酬取决于他并不知情时,很难让这个人去知晓这件事的内情。”

第五章

美丽的真相/120

“如果明天女性一觉醒来后发自内心地喜欢自己的身体,想想看该有多少行业会倒闭啊。”

第六章

这全都是你看待它的方式/152

“你知道对一个胖女孩说的最刻薄的话是什么吗?”“你不胖。”

第七章

现在该做什么?/178

告诉我,你打算怎么度过你疯狂而宝贵的一生?

参考文献/204

人名及专有名词索引/218

致谢/232

译后记/233

· · · · · · (收起)

读后感

让我们来假设一个胖子的人生: 七个月大的时候,因为你吃东西时表现得太快乐了,妈妈就担心你会因吃得太多而变得肥胖。七岁的时候,冰箱里塞满了甜点,但家长锁上了冰箱并收起了钥匙,随意又认真地批评你吃了多少东西、你有多重,见到的每一个亲戚都就会对你说“你比我上次见的...

评分算是一本有价值的书,颠覆认知虽然谈不上,但至少是那种能够增加你的智慧认知的书。而且,译者翻译的很棒,也很用心,从最后的译者序当中就可以看出来。楼上有的建议先看译者序,然后挑选章节看,真是有点道理的。我就没有顺着看,一样感觉挺好的。 书里讲到了谷物大脑,这个推...

评分在给青少年做咨询的时候,我听到那位愿意带我去图书馆偷耳塞的咨询者说的最多的一句话就是“如果我能像XXX一样(瘦)就好了。” 我也会说“你是不是在用瘦下来当作解决实际问题的挡箭牌?” 瘦下来可以收获爱情、瘦下来可以收获友谊,瘦下来人生就不会再艰难。很可惜,我就是瘦...

评分让我们来假设一个胖子的人生: 七个月大的时候,因为你吃东西时表现得太快乐了,妈妈就担心你会因吃得太多而变得肥胖。七岁的时候,冰箱里塞满了甜点,但家长锁上了冰箱并收起了钥匙,随意又认真地批评你吃了多少东西、你有多重,见到的每一个亲戚都就会对你说“你比我上次见的...

评分用户评价

阅读《身体真相》这本书,对我来说,是一场关于自我认知的深刻探索。我一直以为自己对身体的运作机制有着基本的了解,但这本书以一种前所未有的方式,让我重新审视了身体的复杂性与精妙之处。作者的笔触细腻且富有洞察力,她并没有止步于简单的生理学描述,而是将身体的每一个功能、每一个反应,都置于一个更广阔的生命语境中进行解读。 书中关于“免疫系统”的章节,让我惊叹于我们身体内在的防御力量。作者将免疫细胞比作“体内忠诚的卫士”,它们不知疲倦地巡逻,识别并清除入侵的病原体。她描绘了免疫系统如何协同作战,如何根据不同的威胁调整策略,这种精密的运作机制,让我对生命本身的顽韧和智慧充满了敬意。我开始意识到,我们身体的健康,很大程度上依赖于这个看不见的强大军队。 作者对“激素”作用的阐述,也让我大开眼界。她并没有将激素仅仅视为化学物质,而是将其描绘成身体内部的“信使”,它们在体内传递着各种重要的指令,调控着我们的情绪、生长、代谢等方方面面。阅读过程中,我多次联想到自己曾经经历过的情绪波动和生理变化,现在终于有了更深刻的理解,知道这背后可能是什么样的激素在发挥作用。 书中关于“大脑与身体的连接”的论述,更是让我惊叹于身心一体的奥秘。作者详细解释了神经系统如何将大脑的指令传递到身体的各个部位,以及身体的感受又如何反馈给大脑。她用生动形象的比喻,描述了大脑是如何处理感官信息,如何形成记忆,以及如何影响我们的行为和决策。这让我深刻体会到,大脑和身体并非是孤立的存在,而是相互依存,共同构建了我们完整的生命体验。 令我印象深刻的是,书中对“身体的语言”的解读。作者认为,身体会通过各种方式向我们传达信息,比如姿势、表情、甚至是无意识的动作。她鼓励我们学习解读这些身体信号,理解身体在表达什么,从而更好地满足身体的需求,解决身体的困扰。这种对身体非语言沟通的重视,让我开始更加关注自己的肢体语言,并尝试去理解它背后所隐藏的含义。 关于“衰老”的描写,也充满了智慧与哲理。作者将衰老视为生命旅程中自然而然的一部分,是生命经验沉淀的过程。她并没有回避衰老带来的生理变化,而是强调了身体在不同年龄阶段所展现出的独特价值和魅力。她鼓励我们拥抱年龄,珍惜每一个阶段,并以一种更从容和积极的心态去面对生命的流逝。 书中关于“感觉”的细腻描绘,让我重新找回了被生活磨平的感官。作者用极富感染力的文字,唤醒了我对触觉、味觉、嗅觉、听觉、视觉的敏感度。我仿佛能重新感受到阳光的温度,食物的香气,音乐的韵律,以及色彩的 vibrancy。她让我明白,我们是通过身体来感知和体验这个世界的,而身体的健康与活力,是享受生活美好最直接的途径。 我对书中关于“身体的潜能”的探讨尤为感兴趣。作者认为,我们的身体远比我们想象的要强大和富有潜力。通过科学的训练、积极的心态和对身体的深入了解,我们可以不断发掘身体的极限,实现自我超越。这种观点,极大地鼓舞了我,让我开始更加积极地去探索和开发自身的身体潜能。 《身体真相》这本书,不仅拓展了我的知识边界,更重要的是,它改变了我与自己身体相处的方式。我开始更加关注身体发出的信号,更加尊重身体的节奏,更加积极地去呵护和滋养我的身体。作者以她独特的视角和深刻的洞察力,为我们提供了一本关于如何更好地理解和爱护身体的宝贵指南。 这本书的内容,是如此的丰富和多元,每一章节都如同开启了一扇新的大门,让我对身体的认知不断深化。作者的文字功底深厚,既有科学的严谨,又不失文学的感染力,使得阅读过程充满了乐趣和启发。我毫不犹豫地推荐给任何一个想要深入了解身体,并希望与身体建立更和谐关系的人。

评分《身体真相》这本书,如同一面镜子,让我得以从未有过的清晰度,审视自己的身体。作者的笔触,既有着科学家的严谨,又饱含着诗人的浪漫,将身体的每一个细微之处,都描绘得淋漓尽致,充满了生命的力量。 书中关于“大脑”的章节,让我最为着迷。作者并没有将大脑仅仅视为一个信息处理的中心,而是将其描绘成“生命的指挥官”,它调控着我们的一切行为、思想和情感。她详细解释了大脑的不同区域如何协同工作,如何形成记忆,如何产生意识。这种对身体最核心器官的深度剖析,让我对自身的思想和感知能力充满了敬畏。 她对“内分泌系统”的阐述,也让我大开眼界。我过去只知道一些基本的激素,但作者却将内分泌系统比作“身体内部的精密调控中心”,各种激素如同信使,在体内传递着复杂的信号,调控着我们的生长、代谢、情绪等方方面面。这种对身体内部“看不见”的运作机制的描绘,让我对自身的生理活动有了更深层的理解。 书中关于“感觉器官”的章节,更是充满了艺术感。作者用极富感染力的文字,描绘了眼睛如何感知世界的光影,耳朵如何捕捉声音的律动,鼻子如何辨别气味的芬芳,舌头如何品尝食物的滋味,以及皮肤如何感受触觉的细微。她让我重新认识到,身体是我们与外部世界进行互动和交流的重要媒介,而每一个感觉器官,都是我们感知世界不可或缺的“窗口”。 令我着迷的是,作者在书中穿插了许多关于“身体的韧性”的探讨。她认为,我们的身体拥有惊人的自愈能力,能够抵抗疾病,修复损伤。她用生动的例子,展示了身体如何对抗细菌和病毒,如何修复受损的组织,以及如何从疾病中恢复过来。这种对生命本身顽强生命力的描绘,让我对身体的复原能力充满了信心。 关于“衰老”的观点,也让我深受启发。作者并没有将衰老视为一种负面的过程,而是将其描绘成生命旅程中一个自然而然的阶段,是智慧和经验的沉淀。她鼓励我们以一种积极的态度去拥抱年龄,珍惜生命的每一个阶段,并从中汲取力量。这种观点,让我对未来的自己充满了期待,也让我学会了以一种更平和的心态去面对岁月的流转。 《身体真相》这本书,对我来说,是一次深刻的自我认知之旅。它让我从一个只是“拥有”身体的人,变成了一个真正“活在”身体里的人。作者以她独特的视角和深刻的洞察力,为我们提供了一本关于如何更好地理解和爱护身体的宝贵指南。 这本书的内容,丰富而又深刻,每一章节都如同一颗璀璨的珍珠,串联起我对身体认知的链条。作者的文字充满了温度和力量,使得阅读过程既是一种智识的增长,也是一种情感的共鸣。我毫不犹豫地会将这本书推荐给每一个渴望深入了解自己,并希望活得更充实、更自在的人。

评分《身体真相》这本书,以一种极为独特且充满人文关怀的视角,带领我深入探索了身体的奥秘。我一直以为自己对身体有着较为全面的了解,但作者的笔触,却如同考古学家般挖掘出了身体深埋的秘密,又如哲学家般赋予了它们深刻的意义。 书中关于“心血管系统”的描写,让我最为震撼。作者将心脏比作“永不停歇的生命泵”,它以恒定的节奏搏动,将血液输送到身体的每一个角落,维系着我们生命的延续。她描绘了血液在血管中流动的过程,那些微小的血管如何舒张和收缩,以适应身体的需求。我忍不住将手放在胸口,感受着那有力的跳动,体会着生命在体内流动的美妙,一种难以言喻的感激之情油然而生。 她对“呼吸系统”的阐述,也让我大开眼界。我过去只将呼吸视为一个简单的生理过程,但作者却将其描绘成一次与世界的“气体交换”,一次生命能量的“输入与输出”。她详细解释了肺部如何运作,如何从空气中提取氧气,又如何排出二氧化碳。这种对身体内在动力机制的描绘,让我对每一次呼吸都充满了敬意,也开始更加有意识地去深呼吸,体会其中蕴含的生命活力。 书中关于“生殖系统”的章节,更是充满了尊重与科学。作者以一种客观而又充满温情的笔触,描绘了生命繁衍的神奇过程。她解释了男性和女性生殖系统的生理结构和功能,以及它们如何协同作用,创造新的生命。这种对生命起源的科学而又充满敬畏的描述,让我对生命的延续充满了感慨,也对自然的神奇运作充满了惊叹。 令我着迷的是,作者在书中穿插了许多关于“身体的记忆”的探讨。她认为,我们的身体不仅仅记录我们经历过的事件,还会以一种非语言的方式储存着我们的情感体验。这些记忆可能隐藏在肌肉的紧张中,隐藏在呼吸的模式中,甚至是隐藏在身体的姿势中。这种深层次的理解,让我开始关注那些被我遗忘的身体经历,并尝试去解读它们所传达的信息,仿佛身体也在无声地诉说着属于自己的故事。 关于“衰老”的观点,也让我深受启发。作者并没有将衰老视为一种衰败,而是将其描绘成生命成熟的印记,是智慧和经验的沉淀。她鼓励我们以一种积极的态度去拥抱年龄,珍惜生命的每一个阶段,并从中汲取力量。这种观点,让我对未来的自己充满了期待,也让我学会了以一种更平和的心态去面对岁月的流转。 书中关于“感觉”的细腻描绘,更是唤醒了我沉睡的感官。作者用极富感染力的文字,描绘了触觉的细腻,味觉的丰富,嗅觉的联想,听觉的共鸣,以及视觉的感知。我仿佛能重新感受到微风拂过脸颊的轻柔,食物在舌尖跳跃的滋味,以及大自然带来的宁静与和谐。她让我意识到,身体是我们感知和体验世界的重要媒介。 我对书中关于“身体的潜能”的探讨尤为感兴趣。作者认为,我们的身体远比我们想象的要强大和富有潜力。通过科学的训练、积极的心态和对身体的深入了解,我们可以不断发掘身体的极限,实现自我超越。这种观点,极大地鼓舞了我,让我开始更加积极地去探索和开发自身的身体潜能。 《身体真相》这本书,对我来说,是一次深刻的自我认知之旅。它让我从一个只是“拥有”身体的人,变成了一个真正“活在”身体里的人。作者以她独特的视角和深刻的洞察力,为我们提供了一本关于如何更好地理解和爱护身体的宝贵指南。 这本书的内容,丰富而又深刻,每一章节都如同一颗璀璨的珍珠,串联起我对身体认知的链条。作者的文字充满了温度和力量,使得阅读过程既是一种智识的增长,也是一种情感的共鸣。我毫不犹豫地会将这本书推荐给每一个渴望深入了解自己,并希望活得更充实、更自在的人。

评分《身体真相》这本书,如同一本开启身体秘密的钥匙,让我得以从一个全新的维度去理解那个一直与我同行的“自己”。作者的笔触,既有着科学的严谨,又充满了人文的关怀,将身体的每一个构造、每一次反应,都赋予了生命的力量与意义。 书中关于“神经系统”的描写,让我最为惊叹。作者将遍布全身的神经,比喻成“生命的通讯网络”,它们以惊人的速度传递着来自大脑和身体各处的信号,让我们能够感知世界,做出反应,并维持生命的运转。她描绘了神经信号传递的复杂过程,以及它们如何影响我们的思想、情感和行为。这种对身体最精密“信息系统”的深度剖析,让我对自身的意识和感知能力充满了敬畏。 她对“内分泌系统”的阐述,也让我大开眼界。我过去对体内激素的作用知之甚少,但作者却将其描绘成“身体的化学信使”,它们在体内传递着各种重要的指令,调控着我们的生长、代谢、情绪甚至生育。她用生动的例子,展示了激素如何影响我们的生理和心理状态,这让我对自身的生理节律有了更深层的理解。 书中关于“感觉器官”的章节,更是充满了艺术感。作者用极富感染力的文字,描绘了眼睛如何感知世界的光影,耳朵如何捕捉声音的律动,鼻子如何辨别气味的芬芳,舌头如何品尝食物的滋味,以及皮肤如何感受触觉的细微。她让我重新认识到,身体是我们与外部世界进行互动和交流的重要媒介,而每一个感觉器官,都是我们感知世界不可或缺的“窗口”。 令我着迷的是,作者在书中穿插了许多关于“身体的适应性”的探讨。她认为,我们的身体拥有惊人的自愈能力,能够抵抗疾病,修复损伤。她用生动的例子,展示了身体如何对抗细菌和病毒,如何修复受损的组织,以及如何从疾病中恢复过来。这种对生命本身顽强生命力的描绘,让我对身体的复原能力充满了信心。 关于“衰老”的观点,也让我深受启发。作者并没有将衰老视为一种负面的过程,而是将其描绘成生命旅程中一个自然而然的阶段,是智慧和经验的沉淀。她鼓励我们以一种积极的态度去拥抱年龄,珍惜生命的每一个阶段,并从中汲取力量。这种观点,让我对未来的自己充满了期待,也让我学会了以一种更平和的心态去面对岁月的流转。 《身体真相》这本书,对我来说,是一次深刻的自我认知之旅。它让我从一个只是“拥有”身体的人,变成了一个真正“活在”身体里的人。作者以她独特的视角和深刻的洞察力,为我们提供了一本关于如何更好地理解和爱护身体的宝贵指南。 这本书的内容,丰富而又深刻,每一章节都如同一颗璀璨的珍珠,串联起我对身体认知的链条。作者的文字充满了温度和力量,使得阅读过程既是一种智识的增长,也是一种情感的共鸣。我毫不犹豫地会将这本书推荐给每一个渴望深入了解自己,并希望活得更充实、更自在的人。

评分初读《身体真相》这本书,我并没有抱有多大的期待,只是觉得“身体”这个话题本身就很有吸引力。然而,当我翻开第一页,就被作者那种娓娓道来的叙事风格深深吸引住了。她并没有一开始就抛出什么惊世骇俗的理论,而是从一个非常日常的观察切入,比如我们早上醒来时身体的第一个反应,那种自然的伸展,那种微不可察的叹息。作者将这些细微之处描绘得淋漓尽致,让我觉得,原来我们每天都在经历着如此丰富而又被我们忽略的身体事件。 她对人体结构的描述,也不是那种枯燥的科学解剖,而是充满了诗意和人文关怀。比如,在描述骨骼时,她没有仅仅列出骨骼的名称和功能,而是将其比喻为支撑我们生命的“沉默的建筑师”,每一块骨骼都有其独特的历史和故事。读到这里,我忍不住抚摸了自己的手臂,感受着那层层叠叠的骨骼,它们支撑着我的重量,让我得以站立,得以行走,得以拥抱。 书中关于血液循环的部分,更是让我叹为观止。作者将血液比作“生命之河”,它在体内奔腾不息,滋养着每一个细胞。她描述了血液如何在血管中流动,如何将氧气和营养输送到身体的各个角落,又如何带走废弃物。这种流畅的、有生命力的描写,让我对这个看不见的内部世界充满了敬畏。我从未想过,在我们身体的深处,正在进行着如此宏大而又精密的工程。 书中关于消化系统的那一部分,同样让我印象深刻。作者没有回避消化过程的“粗俗”之处,而是用一种坦然和尊重来描写它。她将食物在体内的转化过程,比作一场精妙的化学反应,每一种酶,每一种激素,都扮演着不可或缺的角色。我开始重新审视我每天摄入的食物,它们不仅仅是满足口腹之欲的物质,更是被我的身体转化为能量和生命的原料。 令我尤其着迷的是,作者在书中穿插了许多关于身体与情感、身体与精神联系的探讨。她认为,身体不仅仅是我们物质的载体,更是我们情感和记忆的储存库。当我们感到快乐时,身体会做出怎样的反应?当我们悲伤时,身体又会传递出怎样的信号?这些问题,都随着作者的笔触,在我心中激起了阵阵涟漪。我开始意识到,自己的身体,也在以一种我尚未完全理解的方式,与我的内心世界进行着深刻的交流。 书中的一个章节,专门讨论了身体的“感觉”。作者细腻地描绘了触觉、味觉、嗅觉、听觉和视觉,以及那些更深层次的本体感觉。她让我们重新关注那些被我们习以为常的感觉,比如触摸一块柔软的布料时那种细腻的触感,品尝一杯清茶时那种沁人心脾的甘甜。这些描述,唤醒了我被日常琐事所麻痹的感官,让我重新体会到生活的美好,以及身体作为我们感知世界的强大工具。 作者在描述身体的“修复”能力时,展现了极大的惊叹。她详细地解释了伤口是如何愈合的,细胞是如何更新换代的,我们的身体是如何以惊人的毅力,对抗着各种侵袭和损伤。这部分内容,让我对生命的顽强和身体的自愈能力充满了信心。我开始相信,即使面对疾病和衰老,我们的身体也蕴藏着巨大的潜力和韧性。 书中还探讨了身体的“限制”与“潜力”之间的辩证关系。作者并没有一味地歌颂身体的完美,而是坦诚地指出了身体的局限性,比如衰老、疾病,以及我们无法控制的一些生理过程。然而,她同时强调,正是这些限制,激发了我们去探索身体的潜力,去通过训练、学习和调整,不断超越自我。 读到关于身体的“衰老”那一章,我并没有感到沮丧,反而升起一种平静而又深刻的理解。作者用一种非常温和的笔触,描绘了身体随着时间流逝而发生的变化,那些细微的皱纹,那些逐渐减退的活力。她将衰老视为生命循环的一部分,是一种自然而然的恩赐,提醒我们珍惜当下,并以更成熟的视角看待生命的进程。 总而言之,《身体真相》这本书,带给我的是一种全新的视角和深刻的启迪。它让我从一个被动的接受者,转变为一个主动的探索者,开始更加细致地聆听我身体的声音,更加尊重和爱护我的身体。这本书不仅仅是一本关于身体的书,更是一本关于生命、关于爱、关于如何更好地活着的书。我强烈推荐给每一个渴望深入了解自己,并与自己的身体建立更深层连接的人。

评分《身体真相》这本书,如同一部宏大的生命史诗,以作者独特的视角,带领我重新认识了那个一直与我同在,却又常常被我忽略的身体。她的文字,既有着科学的严谨,又充满了人文的关怀,将身体的每一个构造、每一次运作,都赋予了生命的力量与意义。 书中关于“消化系统”的描写,让我最为赞叹。作者将食物的消化过程,比喻成一场精密的“炼金术”,身体如何将输入的各种物质,转化为维持生命的能量和建筑材料。她描绘了胃酸如何溶解食物,肠道如何吸收营养,以及身体如何处理和排出废物。这种对身体内在运作机制的细致描绘,让我对每一次进食都充满了敬畏,也更加珍视身体的每一次“转化”。 她对“免疫系统”的阐述,也让我大开眼界。我过去对免疫系统知之甚少,但作者将其描绘成“体内忠诚的卫士”,它们时刻警惕,识别并清除入侵的病原体,守护着我们的健康。她描绘了免疫细胞如何协同作战,如何根据不同的威胁调整策略,这种对身体内在防御力量的描绘,让我对生命本身的智慧和韧性充满了敬意。 书中关于“骨骼与关节”的章节,更是充满了对生命支撑的赞美。作者并没有将骨骼和关节视为冰冷的“零件”,而是将其描绘成“活动的框架”,它们如何相互连接,如何支撑我们完成各种精细的动作,如何抵御外来的冲击。我忍不住触摸自己的关节,感受它们在每一次运动中的微妙配合,仿佛它们也在诉说着生命的韧性与活力。 令我着迷的是,作者在书中穿插了许多关于“身体的感受”的探讨。她认为,我们的身体不仅仅是物质的存在,更是我们感知和体验世界的重要媒介。她用生动的语言,描绘了触觉的细腻,味觉的丰富,嗅觉的联想,听觉的共鸣,以及视觉的感知。她让我意识到,每一个身体的感受,都是生命与世界互动的独特方式。 关于“衰老”的观点,也让我深受启发。作者并没有将衰老视为一种衰败,而是将其描绘成生命旅程中一个自然而然的阶段,是智慧和经验的沉淀。她鼓励我们以一种积极的态度去拥抱年龄,珍惜生命的每一个阶段,并从中汲取力量。这种观点,让我对未来的自己充满了期待,也让我学会了以一种更平和的心态去面对岁月的流转。 《身体真相》这本书,对我来说,是一次深刻的自我认知之旅。它让我从一个只是“拥有”身体的人,变成了一个真正“活在”身体里的人。作者以她独特的视角和深刻的洞察力,为我们提供了一本关于如何更好地理解和爱护身体的宝贵指南。 这本书的内容,丰富而又深刻,每一章节都如同一颗璀璨的珍珠,串联起我对身体认知的链条。作者的文字充满了温度和力量,使得阅读过程既是一种智识的增长,也是一种情感的共鸣。我毫不犹豫地会将这本书推荐给每一个渴望深入了解自己,并希望活得更充实、更自在的人。

评分《身体真相》这本书,以一种极为罕见且充满深情的笔触,引导我重新审视了那个一直与我共存,却又常常被我忽略的身体。作者的叙事,既有科学的精准,又饱含着艺术的灵动,将身体的每一个构造、每一次生理反应,都描绘得栩栩如生,充满了生命的力量。 书中关于“心血管系统”的描写,让我最为震撼。作者将心脏比作“永不停歇的生命泵”,它以恒定的节奏搏动,将血液输送到身体的每一个角落,维系着我们生命的延续。她描绘了血液在血管中流动的过程,那些微小的血管如何舒张和收缩,以适应身体的需求。我忍不住将手放在胸口,感受着那有力的跳动,体会着生命在体内流动的美妙,一种难以言喻的感激之情油然而生。 她对“呼吸系统”的阐述,也让我大开眼界。我过去只将呼吸视为一个简单的生理过程,但作者却将其描绘成一次与世界的“气体交换”,一次生命能量的“输入与输出”。她详细解释了肺部如何运作,如何从空气中提取氧气,又如何排出二氧化碳。这种对身体内在动力机制的描绘,让我对每一次呼吸都充满了敬意,也开始更加有意识地去深呼吸,体会其中蕴含的生命活力。 书中关于“骨骼与关节”的章节,更是充满了对生命支撑的赞美。作者并没有将骨骼和关节视为冰冷的“零件”,而是将其描绘成“活动的框架”,它们如何相互连接,如何支撑我们完成各种精细的动作,如何抵御外来的冲击。我忍不住触摸自己的关节,感受它们在每一次运动中的微妙配合,仿佛它们也在诉说着生命的韧性与活力。 令我着迷的是,作者在书中穿插了许多关于“身体的记忆”的探讨。她认为,我们的身体不仅仅记录我们经历过的事件,还会以一种非语言的方式储存着我们的情感体验。这些记忆可能隐藏在肌肉的紧张中,隐藏在呼吸的模式中,甚至是隐藏在身体的姿势中。这种深层次的理解,让我开始关注那些被我遗忘的身体经历,并尝试去解读它们所传达的信息,仿佛身体也在无声地诉说着属于自己的故事。 关于“衰老”的观点,也让我深受启发。作者并没有将衰老视为一种负面的过程,而是将其描绘成生命旅程中一个自然而然的阶段,是智慧和经验的沉淀。她鼓励我们以一种积极的态度去拥抱年龄,珍惜生命的每一个阶段,并从中汲取力量。这种观点,让我对未来的自己充满了期待,也让我学会了以一种更平和的心态去面对岁月的流转。 《身体真相》这本书,对我来说,是一次深刻的自我认知之旅。它让我从一个只是“拥有”身体的人,变成了一个真正“活在”身体里的人。作者以她独特的视角和深刻的洞察力,为我们提供了一本关于如何更好地理解和爱护身体的宝贵指南。 这本书的内容,丰富而又深刻,每一章节都如同一颗璀璨的珍珠,串联起我对身体认知的链条。作者的文字充满了温度和力量,使得阅读过程既是一种智识的增长,也是一种情感的共鸣。我毫不犹豫地会将这本书推荐给每一个渴望深入了解自己,并希望活得更充实、更自在的人。

评分《身体真相》这本书,以一种极为独特的视角,带领我重新审视了自己与身体的关系。我一直以为自己对身体的了解已经足够,但书中作者的笔触,却如同外科医生般精准,又如艺术家般细腻,将那些我们习以为常的生理过程,描绘得既科学又充满诗意。 书中关于“骨骼”的描写,让我印象最为深刻。作者并没有将骨骼仅仅视为支撑身体的硬块,而是将其比喻为“生命的支撑架”,是承载我们历史、塑造我们形态的沉默的建筑师。她描绘了骨骼的坚韧与柔韧,它们如何相互连接,构成我们身体的框架,支撑我们行走、奔跑、拥抱。我忍不住触摸自己的骨骼,感受它们的力量,它们是我最坚实的后盾。 她对“肌肉”的阐述,也让我大开眼界。我过去认为肌肉只是用来运动的,但作者却将它们描绘成“身体的发动机”,是驱动我们一切活动的能量来源。她详细解释了不同肌肉群的功能,它们如何协同工作,如何让我们完成精细的动作,甚至是微小的表情。这种对身体内在动力机制的描绘,让我对身体的每一次律动都充满了感激。 书中关于“神经系统”的章节,更是让我惊叹于身体的通讯网络。作者将神经比作“体内传递信息的快车道”,它们将大脑的指令快速准确地传送到身体的每一个角落,也接收着来自身体各个部位的反馈。她描绘了神经信号传递的复杂过程,以及它们如何影响我们的感觉、思维和行为。这让我深刻体会到,我们的身体是一个高度有序、信息流通高效的生命系统。 令我着迷的是,作者在书中穿插了许多关于“身体的适应性”的探讨。她认为,我们的身体具有惊人的适应能力,能够根据环境的变化和自身的需求进行调整。比如,当我们长时间处于低温环境中时,身体会通过颤抖来产生热量。她用生动的例子,展示了身体的智慧和韧性,让我对生命本身的顽强和适应性充满了敬意。 关于“衰老”的观点,也让我深受启发。作者并没有将衰老视为一种终结,而是将其描绘成生命旅程中自然而然的过渡,是经验与智慧的沉淀。她鼓励我们以一种积极的态度去拥抱年龄,珍惜生命的每一个阶段,并从中汲取力量。这种观点,让我对未来的自己充满了期待,也让我学会了以一种更平和的心态去面对岁月的流转。 书中关于“感觉”的细腻描绘,更是唤醒了我沉睡的感官。作者用极富感染力的文字,描绘了触觉的细腻,味觉的丰富,嗅觉的联想,听觉的共鸣,以及视觉的感知。我仿佛能重新感受到微风拂过脸颊的轻柔,食物在舌尖跳跃的滋味,以及大自然带来的宁静与和谐。她让我意识到,身体是我们感知和体验世界的重要媒介。 我对书中关于“身体的记忆”的探讨尤为着迷。作者认为,身体不仅会记录我们经历过的事件,还会以一种非语言的方式储存着我们的情感体验。这些记忆可能隐藏在肌肉的紧张中,隐藏在呼吸的模式中,甚至是隐藏在身体的姿势中。这种深层次的理解,让我开始关注那些被我遗忘的身体经历,并尝试去解读它们所传达的信息。 《身体真相》这本书,对我来说,是一次深刻的自我认知之旅。它让我从一个只是“拥有”身体的人,变成了一个真正“活在”身体里的人。作者以她独特的视角和深刻的洞察力,为我们提供了一本关于如何更好地理解和爱护身体的宝贵指南。 这本书的内容,丰富而又深刻,每一章节都如同一颗璀璨的珍珠,串联起我对身体认知的链条。作者的文字充满了温度和力量,使得阅读过程既是一种智识的增长,也是一种情感的共鸣。我毫不犹豫地会将这本书推荐给每一个渴望深入了解自己,并希望活得更充实、更自在的人。

评分初次翻阅《身体真相》这本书,便被其独树一帜的叙事风格所吸引。作者并非以枯燥的医学术语堆砌,而是以一种亲切而富于诗意的语言,带领读者走进身体的内在世界。她将那些我们司空见惯的生理现象,赋予了全新的解读,让我对自己的身体产生了前所未有的好奇与敬畏。 书中关于“血液”的描写,尤其令我印象深刻。作者将血液比作“生命之河”,它在体内奔流不息,承载着氧气、营养,也带走废弃物。她描绘了血液在血管中流动的轨迹,那些微小的血小板如何协同作战,止住伤口的血液。读到此处,我忍不住将手放在胸口,感受着那来自心脏的有力跳动,体会着生命在体内循环的脉搏,一种难以言喻的感动油然而生。 她对“消化系统”的阐述,也颠覆了我以往的认知。我过去只将食物的消化视为一个简单的化学过程,但作者却将其描绘成一场精妙的“炼金术”。她细致地讲述了食物如何被分解,营养如何被吸收,以及身体如何巧妙地处理这些物质。这种对身体运作精细之处的描绘,让我对日常的饮食有了更深的敬畏,也开始更加审慎地选择食物,将其视为滋养生命的源泉。 书中关于“皮肤”的章节,更是充满了细腻的情感。作者将皮肤比作身体的“界碑”,它是我们与外部世界接触的第一个屏障,也承载着我们身体的喜怒哀乐。她描绘了皮肤如何感知温度、压力、触感,以及它如何随着年龄和经历而留下印记。读到此处,我忍不住触摸自己的手臂,感受那层层叠叠的皮肤,它们记录着我的成长,也保护着我最脆弱的内心。 令我着迷的是,作者在书中穿插了许多关于“身体与情感”的互动。她认为,我们的情绪并非仅仅停留在大脑,而是会以各种生理反应体现在身体上。比如,当我们感到紧张时,身体可能会出现心跳加速、手心出汗等现象。她用生动的语言,揭示了身体与心灵之间那千丝万缕的联系,让我开始更加关注自己的身体反应,并将它们视为理解自己情绪的窗口。 关于“衰老”的观点,也让我深受启发。作者并没有将衰老视为一种衰败,而是将其描绘成生命成熟的印记,是智慧和经验的沉淀。她鼓励我们以一种积极的态度去拥抱年龄,珍惜生命的每一个阶段。这种观点,让我对未来的自己充满了期待,也让我学会了以一种更平和的心态去面对岁月的流转。 书中关于“感觉”的描写,更是唤醒了我沉睡的感官。作者用极富感染力的文字,描绘了触觉的细腻,味觉的丰富,嗅觉的联想,听觉的共鸣,以及视觉的感知。我仿佛能重新感受到微风拂过脸颊的轻柔,食物在舌尖跳跃的滋味,以及大自然带来的宁静与和谐。她让我意识到,身体是我们感知和体验世界的重要媒介。 我对书中关于“身体的记忆”的探讨尤为着迷。作者认为,身体不仅会记录我们经历过的事件,还会以一种非语言的方式储存着我们的情感体验。这些记忆可能隐藏在肌肉的紧张中,隐藏在呼吸的模式中,甚至是隐藏在身体的姿势中。这种深层次的理解,让我开始关注那些被我遗忘的身体经历,并尝试去解读它们所传达的信息。 《身体真相》这本书,对我来说,是一次深刻的自我认知之旅。它让我从一个只是“拥有”身体的人,变成了一个真正“活在”身体里的人。作者以她独特的视角和深刻的洞察力,为我们提供了一本关于如何更好地理解和爱护身体的宝贵指南。 这本书的内容,丰富而又深刻,每一章节都如同一颗璀璨的珍珠,串联起我对身体认知的链条。作者的文字充满了温度和力量,使得阅读过程既是一种智识的增长,也是一种情感的共鸣。我毫不犹豫地会将这本书推荐给每一个渴望深入了解自己,并希望活得更充实、更自在的人。

评分《身体真相》这本书,以一种令人耳目一新的方式,重新点燃了我对自身存在的感知。我一直认为自己对身体的了解已经足够,但这本书彻底颠覆了我的认知。作者并非简单地罗列生理常识,而是将每一个身体部位、每一次身体反应,都赋予了深刻的哲学意涵和情感温度。例如,书中关于“呼吸”的段落,让我震惊于这看似简单却至关重要的生命活动背后蕴含的复杂机制。作者不仅仅描述了肺部如何运作,更将每一次吸气吐气比作与世界的连接与分离,是一种持续不断的对话。我开始有意识地去感受每一次呼吸,体会其中蕴含的生命力,那种感觉,就像是与我身体的每一个细胞进行着一次温柔的沟通。 她对“汗水”的描写,更是超出了我的想象。我通常将汗水视为身体排毒或运动后的副产品,但作者却将其解读为身体在与环境互动时留下的独特印记,是身体情感表达的一种方式,甚至是某种内在能量的释放。这种对日常生理现象的深度挖掘,让我开始重新审视自己身体的每一个细微之处,仿佛它们都在以一种我未曾察觉的方式向我诉说着生命的故事。 关于“睡眠”的章节,也让我受益匪浅。我过去认为睡眠只是身体休息的阶段,但作者将其描述为一个身体进行自我修复、记忆巩固,甚至与潜意识进行交流的神秘过程。她用非常生动的语言,描绘了我们在睡眠中经历的各种奇妙体验,以及睡眠不足对身体和精神可能造成的深远影响。读完这一章节,我开始更加重视睡眠的质量,并尝试去理解睡眠背后隐藏的智慧。 书中对“疼痛”的探讨,更是充满了人文关怀。作者并没有将疼痛简单地视为身体故障的信号,而是将其视为身体与我们沟通的一种方式,一种警示,甚至是一种改变的契机。她鼓励我们倾听疼痛的声音,理解疼痛背后的原因,而不是一味地逃避或压制。这种观点,让我对身体的苦难有了新的认识,也学会了以一种更包容和理解的态度去面对身体的不适。 令我印象深刻的还有关于“情绪与身体”的连接。作者认为,我们的情绪并非仅仅存在于大脑,而是会通过各种生理反应在我们身体中留下痕迹。比如,当我们感到焦虑时,身体可能会出现心跳加速、胃部不适等症状。她用详实的案例和科学的解释,揭示了情绪如何影响我们的身体健康,以及如何通过管理情绪来改善身体状况。这种身心一体的观念,为我提供了一个全新的健康管理框架。 书中的“衰老”篇章,同样没有流露出任何悲观色彩。作者将衰老比作一棵成熟的树,虽然枝叶会经历四季的变化,但其根基却更加深厚,生命力也在以另一种方式得以体现。她强调了身体在不同年龄阶段所呈现出的独特魅力和智慧,鼓励我们拥抱每一个生命阶段的自己。这种积极乐观的态度,让我对未来的自己充满了期待。 关于“感觉”的描述,也是这本书的一大亮点。作者用诗意的语言,唤醒了我沉睡的感官。她描述了触觉的细腻,味觉的层次,嗅觉的记忆,听觉的共鸣,以及视觉的感知。通过她的文字,我仿佛能重新感受到阳光洒在皮肤上的温暖,雨滴落在脸上的清凉,食物在舌尖跳跃的滋味。她让我重新认识到,我们通过身体与世界进行着如此丰富而美妙的互动。 作者在书中还提及了“身体的记忆”这一概念。她认为,身体不仅会记录我们经历过的事件,还会以一种非语言的方式储存着我们的情感体验。这些记忆可能隐藏在肌肉的紧张中,隐藏在呼吸的模式中,甚至是隐藏在身体的姿势中。这种深层次的理解,让我开始关注那些被我遗忘的身体经历,并尝试去解读它们所传达的信息。 《身体真相》这本书,对我而言,不仅仅是一次阅读体验,更是一次心灵的洗礼。它让我从一个只是“拥有”身体的人,变成了一个真正“活在”身体里的人。作者的叙事方式,时而如涓涓细流,时而如惊涛拍岸,总能恰到好处地触动我的内心深处。她让我们重新审视我们与身体的关系,学会倾听身体的声音,尊重身体的需求,并最终实现身心灵的和谐统一。 这本书的价值,在于它能够激发读者内心深处的反思和改变。它不是一本提供简单答案的指南,而是一个引人入胜的旅程,邀请我们一同探索身体的奥秘,发现生命的力量。我毫不犹豫地会将这本书推荐给任何一个愿意去深入了解自己,并渴望活得更充实、更自在的人。

评分愧对书名系列 / 本书的核心其实就是想说明:因为健康原因所以劝别人减肥都是谎言 大部分人的“胖”根本去不到需要减肥才能保持健康的程度 / 本书其实并没有给所谓的胖瘦有什么概念性定义 不同肌肉脂肪组成的人 体重相差2/30磅也可能肉眼上看起来体型差不多 简单将身材分为轻重/胖瘦 实际上也是本书的一个缺点 唯二两张配图是天壤之别的体型 用这种体型来作为胖瘦的参考显然不够客观 /

评分1、节食没有用。2、每个人都有自己的体重平衡点。3、从健康角度出发,体重循环可能比肥胖更糟糕。4、恐惧只会导致更多的恐惧,带来更多的饮食失调和更多的健康问题。5、营养科学在体重问题上尤其薄弱。6、我们越享受食物,我们的身体就越有效地利用其营养。7、减肥是一项大生意,而且,因为长远来看它很少彻底成功,所以它建立了一个内置的重复客户需求。8、不能在不了解的情况下相信你被告知或推销的任何东西。9、评判和否定并不是为了促进人们健康生活,它们会将我们每个人都拖入耻感文化的海啸里。

评分真相和谎言总是并行,体重,减肥,美丽,理性看待医生给你的建议,小心谎言掩盖的真相。

评分“瘦文化“流行反面是对“胖”的不友好。人们为了在这种环境获得自我认同&社会认同,会采取各种方法瘦身,不免走极端。这本书的发光之处在于,它反对了这种文化绑架,并且谈了减肥对人们的心理剥夺,比如无法正常面对食物以及无法正常评价自我。如果有饮食失调的经历,对这本书会很有感触。但对里面关于肥胖与医学上的分析存疑,毕竟作者并非相关领域专业人士。

评分为什么一定要瘦> < 我觉得有点无聊了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有