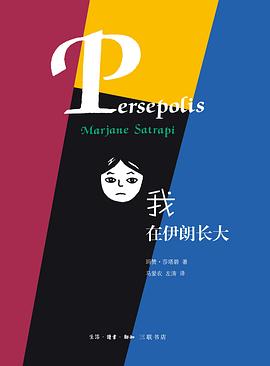

我在伊朗长大 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

玛赞·莎塔碧(Marjane Satrapi),1969年在伊朗雷什特出生,成长于德黑兰,并就读于

德黑兰法语学校。第一次海湾战争期间,大量伊朗人为躲避战乱而离开祖国,莎塔碧也被父母送到维也纳读书,此后四年间作为小留学生独自漂泊异乡。18岁回到德黑兰,四年后再度去国,赴斯特拉斯堡学习插图艺术。莎塔碧有多部漫画作品出版,《我在伊朗长大》是其成名作,此外,她的插图作品也常刊载于《纽约客》和《纽约时报》等报刊杂志。

- 伊朗

- 漫画

- 成长

- 传记

- 战争

- 绘本

- 历史

- 玛赞莎塔碧

本书内容是作者从10岁到24岁,即1980年至1994年间的生活记录。这期间,伊朗在伊斯兰革命之后建立了伊朗伊斯兰共和国,随后与邻国伊拉克打了八年战争,大量戴着天堂钥匙的年轻男孩被送到战场上。作者在1984年14岁时离开伊朗求学奥地利,此时两伊战争正酣。1988年作者回到伊朗,在一度消沉之后,通过国家考试进入大学,1994年毕业后再次离开伊朗。本书虽是作者十四年间的个人成长史或者说是私人生活小史,但透过一个儿童、以及一个离开祖国四年后又重回伊朗并在那里度过四年大学时光的年轻女孩的眼睛来观察伊朗,对于了解伊朗这个政教合一的意识形态国家还是别有一番启示。

具体描述

读后感

我在美国时,关系最好的朋友是一个伊朗人,马赫迪·马祖布。他高大沉默,性格内向,出身伊朗知识分子家庭,本科毕业于德黑兰大学。他的父母拥有美国绿卡,大约每年有一半时间会来科罗拉多州待着,然后另半年回德黑兰。他毕业后也获得了绿卡。 因为他父母在美国的住所离丹佛很近...

评分有那么一个姑娘·曾经在豆瓣上因为小三道德不道德的问题跟我吵架·话锋不尖锐但坚定·态度不强硬但硬朗·勾起了我很大的辩论欲·要知道我已经不是那个跟人斗口斗的天昏地暗的小子了·在网上聊天早就开始不知道说啥了·但就是这个陌生的姑娘·用这种态度来让我端端正正的坐...

评分很久没有手不释卷的情况了,似乎跟着作者一起从童年到青年再到成年长大一次,不过换在了伊朗。她坦率诚实地谈论着在伊朗受到的思想禁锢,热烈但又可怕的革命热情,人们的面具和真实,自己在传统文化和西方文化中的冲突和迷失,试图融入社会的圆滑世故,以及最终让她回归自己的...

评分有那么一个姑娘·曾经在豆瓣上因为小三道德不道德的问题跟我吵架·话锋不尖锐但坚定·态度不强硬但硬朗·勾起了我很大的辩论欲·要知道我已经不是那个跟人斗口斗的天昏地暗的小子了·在网上聊天早就开始不知道说啥了·但就是这个陌生的姑娘·用这种态度来让我端端正正的坐...

评分用户评价

政治性太强了,没在那样的国家成长,有些东西很难想象,不过作者始终心怀桀骜与自由,希望她能过她想过的生活吧

评分书比电影更好看,作者的家人都好有智慧,尤其是奶奶

评分没想到伊朗跟中国居然这么像,愚民洗脑、指鹿为马、狂热残酷这一套我们再熟悉不过。作者的家庭出身虽算不上特权阶层,但也绝对属于中上了,优渥的家庭条件,宽容理性的爹妈,还有出身皇族的外婆,给了作者一个充满爱的生长环境。书中名句摘录两句:人必须教育自己。只有当灾难还能承受时我们才会自怨自艾,一旦超越了这个限度,忍受无法忍受的痛苦的唯一方法就是一笑置之。

评分“在伊朗我是西方人,在西方我是伊朗人。”

评分自来水来刷五星~强烈推荐看漫画,书里有太多的细节电影中无法呈现了~(当然最好还是都看一遍~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有