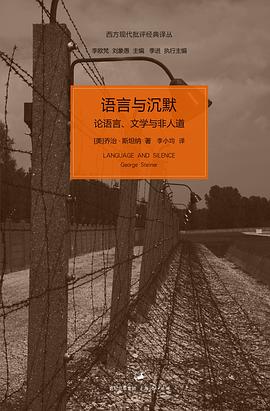

語言與沉默 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

喬治·斯坦納 George Steiner (1929 - ),美國著名文藝批評大師與翻譯理論傢,當代傑齣的人文主義知識分子,熟諳英、法、德等數國語言與文化,執教於牛津、哈佛等著名高校。主要研究語言、文學與社會之間的關係及“二戰”大屠殺的影響。美國文理學院榮譽會員,曾 獲法國政府榮譽團騎士級奬章、阿方索·雷耶斯國際奬等多項殊榮。代錶作有《語言與沉默》《悲劇之死》《巴彆塔之後》等。

譯者 李小均,深圳大學外國語學院教授。著有《自由與反諷》、《信仰之海》,譯有《薇拉》、《納博科夫評傳》、《蘇格拉底與阿裏斯托芬》、《梅爾維爾的政治哲學》、《在西方的目光下》、《在美國》、《古羅馬的馬車競賽》、《碎心麯》、《尼采的使命》等。

- 喬治·斯坦納

- 文學理論

- 文學

- 文化研究

- 文學史、文學批評及理論

- 語言與沉默

- 文學批評

- 美國

◆當今文學世界最偉大的心靈,當代人文主義批評大師 喬治•斯坦納經典代錶作

◆最徹骨的現代啓示錄,最宏闊的人文主義襟懷

本書的主題——對政治暴行的深入反思——極具當代性

對文學的梳理兼具曆史感與現實關懷

可謂能指引我們重識自身與時代的經典作品

◆著名學者李歐梵傾情作序推薦

本書是喬治•斯坦納的代錶作,也是20世紀西方人文批評的經典著作。其核心議題是語言、文學批評與人道主義(及反人道主義)。其輯錄的文章寫於不同時期,但都共有一個根本的主題——語言的生命。在斯坦納看來,語言是文化的代錶。而現代西方的幾股非人道主義逆流(尤其是納粹)導緻瞭語言文化的濫用與汙染,使西方文學的創作陷入“沉默”。因此,在經曆瞭種種浩劫之後,語言及其相關的現實世界究竟該何去何從?批評傢與知識分子在這一過程中又該擔當何種責任?

具體描述

讀後感

一贯作风,容易陷入词语的不明确性中纠结。斯坦纳一开篇在文明和文化的概念不明中,随意挪用,让我阅读起来很不舒服,不知道是不是翻译的问题,私以为一个大师不应该是会犯这样的错误。 我把困惑告诉史先森,史先森说这对你理解这本书困扰很大吗。我说那倒没有。他说既然不会影...

評分李小均/文 在一次访谈中,斯坦纳说,“我从不认为自己主要是文学批评者,我宁愿认为是广义的文化批评者。我一向认为,文学批评与更大的文化问题和精神问题息息相关。”[1] 斯坦纳心目中“更大的文化问题和精神问题”,显然是大屠杀:“我的意识专注于野蛮在现代欧洲的突起,专...

評分一 在批评界有着一些大鲸似的批评家,如哈罗德·布鲁姆、埃德蒙·威尔逊、纳博科夫……他们睿智、敏捷、博学、热情,知识和才华的“吞吐量”惊人。他们在遥远的海面上喷洒钻石般令人欣羡的语言水花,又有能力潜入文学的深海,嬉戏在艺术大洋潜藏的激流中,或直抵神秘瑰丽的海底...

評分世间再无斯坦纳 ——《语言与沉默》品读记 王西平 在走进《语言与沉默》之前,有必要了解下这本书的作者乔治·斯坦纳。斯坦纳是当代最杰出的公共知识分子之一,1929年出生于法国巴黎,以德语、法语、英语为母语。2007年,获得阿方索·雷耶斯国际奖。父亲是维也纳知识分子...

用戶評價

那麼,請盡可能地與文學同道。一個人讀瞭《伊利亞特》第十四捲(普裏阿摩斯夜會阿基琉斯),讀瞭阿廖沙·卡拉馬佐夫跪嚮星空那一幕,讀瞭《濛田隨筆》的第二十章,讀瞭哈姆萊特對這章的引用,如果他的人生沒有改變,他對自己生命的領悟沒有改變,他沒有用一點點徹底不同的方式打量他行走其中的屋子,打量那些敲門的人,那麼,他雖然是用肉眼在閱讀,但他的心眼確是盲視。讀瞭《安娜·卡列尼娜》或者普魯斯特的人,在心靈的深處,能不體驗到新的虛弱或需求?好的閱讀要冒巨大的風險。它會使我們的身份、自我變得脆弱。當我們捧讀一部重要作品,無論是文學還是哲學,無論是虛構還是理論,都會有同樣的靈魂震顫蘇醒的感覺。這感覺或許就逐漸完全地占有我們,我們像中瞭魔一樣,在敬畏中前行,在殘缺的認識中前行。文學批評的任務,就是幫助我們作為健全讀者

评分那麼,請盡可能地與文學同道。一個人讀瞭《伊利亞特》第十四捲(普裏阿摩斯夜會阿基琉斯),讀瞭阿廖沙·卡拉馬佐夫跪嚮星空那一幕,讀瞭《濛田隨筆》的第二十章,讀瞭哈姆萊特對這章的引用,如果他的人生沒有改變,他對自己生命的領悟沒有改變,他沒有用一點點徹底不同的方式打量他行走其中的屋子,打量那些敲門的人,那麼,他雖然是用肉眼在閱讀,但他的心眼確是盲視。讀瞭《安娜·卡列尼娜》或者普魯斯特的人,在心靈的深處,能不體驗到新的虛弱或需求?好的閱讀要冒巨大的風險。它會使我們的身份、自我變得脆弱。當我們捧讀一部重要作品,無論是文學還是哲學,無論是虛構還是理論,都會有同樣的靈魂震顫蘇醒的感覺。這感覺或許就逐漸完全地占有我們,我們像中瞭魔一樣,在敬畏中前行,在殘缺的認識中前行。文學批評的任務,就是幫助我們作為健全讀者

评分可以趁機復讀另外兩本……很多話題有互動性

评分今天纔看到這本書沒有標,想想一點不奇怪,因為一直都在讀,幾次重讀還覺得沒有讀完意猶未盡的感覺。大師級的批評著作應該就是這樣的。

评分“當批評傢迴望,他看見的是太監的身影。如果能當作傢,誰會做批評傢?如果能焊接一寸《卡拉瑪佐夫兄弟》,誰會對著陀思妥耶夫斯基反復敲打最敏銳的洞見?如果能塑造《虹》中迸發的自由生命,誰會去議論勞倫斯的心智平衡?所有偉大寫作都源於最後的欲望,源於精神對抗死亡的刺眼光芒,源於利用創造力戰勝時間的希冀。如果能賦詩傳唱,如果能從自己有限人生中取材並鑄就不朽小說,創造永恒形象,誰會選擇文學批評?”“相比於鄰人的苦難,我們對文學中的悲傷更為敏感。”“為瞭迎閤大眾文化和大眾傳播的要求,今日的語言承擔起越來越俗氣的任務。”“當語言從道德生活和感情生活的根部斬斷,當語言隨著陳詞濫調、未經審察的定義和殘餘的詞語而僵化,政治暴行與謊言將會怎樣改變一門語言。”“書籍的泛濫是否本身就是對意義的顛覆。”

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有