具体描述

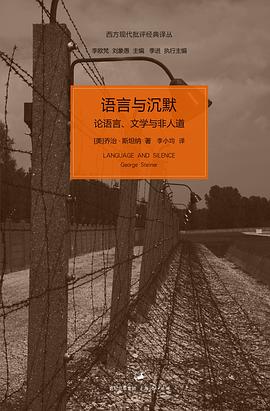

◆当今文学世界最伟大的心灵,当代人文主义批评大师 乔治•斯坦纳经典代表作

◆最彻骨的现代启示录,最宏阔的人文主义襟怀

本书的主题——对政治暴行的深入反思——极具当代性

对文学的梳理兼具历史感与现实关怀

可谓能指引我们重识自身与时代的经典作品

◆著名学者李欧梵倾情作序推荐

本书是乔治•斯坦纳的代表作,也是20世纪西方人文批评的经典著作。其核心议题是语言、文学批评与人道主义(及反人道主义)。其辑录的文章写于不同时期,但都共有一个根本的主题——语言的生命。在斯坦纳看来,语言是文化的代表。而现代西方的几股非人道主义逆流(尤其是纳粹)导致了语言文化的滥用与污染,使西方文学的创作陷入“沉默”。因此,在经历了种种浩劫之后,语言及其相关的现实世界究竟该何去何从?批评家与知识分子在这一过程中又该担当何种责任?

作者简介

乔治·斯坦纳 George Steiner (1929 - ),美国著名文艺批评大师与翻译理论家,当代杰出的人文主义知识分子,熟谙英、法、德等数国语言与文化,执教于牛津、哈佛等著名高校。主要研究语言、文学与社会之间的关系及“二战”大屠杀的影响。美国文理学院荣誉会员,曾 获法国政府荣誉团骑士级奖章、阿方索·雷耶斯国际奖等多项殊荣。代表作有《语言与沉默》《悲剧之死》《巴别塔之后》等。

译者 李小均,深圳大学外国语学院教授。著有《自由与反讽》、《信仰之海》,译有《薇拉》、《纳博科夫评传》、《苏格拉底与阿里斯托芬》、《梅尔维尔的政治哲学》、《在西方的目光下》、《在美国》、《古罗马的马车竞赛》、《碎心曲》、《尼采的使命》等。

目录信息

人文素养

人文素养

逃离言词

沉默与诗人

教化我们的绅士

夜语——高雅色情文学与人的隐私

毕达哥拉斯文体——一份猜测,为纪念恩斯特• 布洛赫而作

走出黑暗的语言

空洞的奇迹

君特• 格拉斯札记一则

K

勋伯格的《摩西与亚伦》

一种幸存者——献给埃利• 维瑟尔(Elie Wiesel)

后 记

经典

荷马与学者们

《圣经》

莎士比亚400 年

两种翻译

大师

利维斯(F. R. LEAVIS)

俄尔甫斯及其神话:列维—斯特劳斯

马歇尔• 麦克卢汉

小说与今日

梅里美

托马斯• 曼的《菲利克斯• 克鲁尔》

劳伦斯• 达雷尔与巴洛克小说

建构一座丰碑

“死亡是一门艺术”

马克思主义与文学

马克思主义与文学批评家

乔治• 卢卡奇与他的魔鬼契约

美学宣言

走出中欧

作家与共产主义

托洛茨基与悲剧想像力

文学与以后的历史——纪念乔治• 卢卡奇

译后记

· · · · · · (收起)

读后感

一贯作风,容易陷入词语的不明确性中纠结。斯坦纳一开篇在文明和文化的概念不明中,随意挪用,让我阅读起来很不舒服,不知道是不是翻译的问题,私以为一个大师不应该是会犯这样的错误。 我把困惑告诉史先森,史先森说这对你理解这本书困扰很大吗。我说那倒没有。他说既然不会影...

评分关于“沉默”,让人更多地想起的是阿多诺那句很有名的话:“在奥斯威辛之后写诗是野蛮的,也是不可能的。”但并不是所有人都知道,面对保罗·策兰那些带血的诗句,阿多诺很快收回了他的话:“长期受苦更有权表达,就像被折磨者在叫喊,因此奥斯威之后不能写诗的说法或许是错...

评分看完前五章 前言比正文思考了更多。 比较主要的几个观点: 1、语言的魅力、词藻的讲究是古典比现代、近代要好、要丰富。 2、一个人的行为与他平日里谈什么曲子、读什么文章是没有必然因果逻辑关系的。 3、德国文学界或是一直沉默,或是有叛逆心理,年青一代...

评分一贯作风,容易陷入词语的不明确性中纠结。斯坦纳一开篇在文明和文化的概念不明中,随意挪用,让我阅读起来很不舒服,不知道是不是翻译的问题,私以为一个大师不应该是会犯这样的错误。 我把困惑告诉史先森,史先森说这对你理解这本书困扰很大吗。我说那倒没有。他说既然不会影...

评分来源:新京报 时间:2013年12月21日 □书评人 凌越 《语言与沉默》一书中有一篇写于1966年的《后记》,是关于两本犹太人二战中所受苦难书籍的书评,这两本书是《痛苦的经卷:卡普兰华沙日记》和让-弗朗索瓦·斯坦纳撰写的《特雷布林卡集中营》,前者是研究犹太历史和风俗...

用户评价

第一次翻开这本大部头时,我差点被其庞杂的结构劝退。它不是那种一气呵成的线性故事,更像是一幅由无数碎片化的观察、历史的侧影和个人经验交织而成的巨大挂毯。不同的人物视角轮流切换,每一次切换都带来了全新的光照角度,使得之前看似清晰的事件,在新的光线下又显露出完全不同的阴影和层次。作者在处理时间线时,那种游刃有余的掌控力令人称奇,过去、现在和一种近乎预言的未来,在文字中无缝衔接,彼此印证,构成了一个无比复杂但又内在自洽的宇宙。我特别喜欢其中关于“缺席”的描写,那种留白的处理,比任何具体的描述都要来得有力量,它暗示了比已言之物更广阔的背景和更深刻的张力。这本书需要耐心,需要你愿意沉浸其中,去适应它独特的呼吸节奏,一旦你被它吸入,那种阅读的愉悦感是其他任何作品都无法替代的。

评分这本书,怎么说呢,简直是思想的迷宫,读起来像是在攀登一座没有明确标记的山峰。作者的笔触极其细腻,仿佛能捕捉到空气中那些无形的气流和情绪的波动。我尤其欣赏他对叙事节奏的掌控,时而如平静的湖面,让人心神宁静,细细品味每一个字斟句酌的措辞;时而又如同突如其来的暴风雨,信息和概念以一种近乎狂乱的速度倾泻而下,让人喘不过气来,必须反复阅读才能跟上作者那跳跃的思维链条。它探讨的那些哲学层面的议题,并非那种教科书式的干瘪论述,而是渗透在人物的日常对话和内心独白之中,自然而然地引人深思。你读完一个章节,合上书本,会发现世界在你眼中似乎微妙地变了样,一些曾经视为理所当然的常识,此刻都蒙上了一层值得怀疑的薄雾。这是一种非常高级的阅读体验,它强迫你走出舒适区,去审视自己认知世界的边界,那种智力上的挑战感,远比单纯获取信息来得过瘾。

评分这本书的语言,简直就是一场文字的盛宴,充满了古典的韵味和现代的锐利。我发现自己经常会停下来,不是因为没理解,而是因为某个句子的结构、某个词语的选择,美得让人忍不住要摩挲品味一番。它不像某些当代小说追求那种轻快的、口语化的表达,而是带着一种雕琢过的精确性,仿佛每一个词语都经过了千百次的打磨,才最终找到了它在句子中的最佳位置。这种对语言本身的尊重,让整本书的质感一下子提升了不止一个档次。读着它,我仿佛能闻到旧书页上特有的、带着微酸的墨香,感受到一种跨越时代的厚重感。然而,这种“文雅”绝不意味着疏离,相反,正是这种严谨的结构,反而让最尖锐的情感和最深刻的洞察得以清晰、有力地传达出来,没有一丝多余的赘肉。

评分我必须承认,这本书的阅读门槛相当高,它不是那种能让你在通勤路上轻松消磨时间的读物。它更像是一份需要你郑重对待的学术邀请函,要求读者自带思考工具和批判精神入场。其中涉及的文化典故和哲学思辨的密度之大,常常让我感到自己的知识储备受到了严峻的考验。有好几处地方,我不得不停下来,去查阅背景资料,来理解作者引用的那些晦涩的理论基础。但这恰恰是它价值所在——它不迎合,它要求你成长。当我终于厘清了某一复杂概念的来龙去脉,并将其与书中正在发生的情节联系起来时,那种豁然开朗的成就感,简直无与伦比。它真正做到了“启发”而非“告知”,它为你提供了一套观察世界的全新工具箱,而不是直接给出答案。

评分这本书最迷人的地方,或许在于它对“人性”描摹的复杂和矛盾性。作者笔下的人物,没有绝对的好人或坏人,他们都是一团纠缠不清的动机、恐惧和希望的混合体。你可能会在某一刻深切地同情一个角色的卑劣行径,又在下一刻,对另一个看似光鲜的角色产生强烈的反感。这种模糊地带,才是现实生活最真实的写照。它揭示了我们内心深处那些不愿承认的阴暗面,却又用一种近乎怜悯的笔调去接纳它们。阅读过程,与其说是看故事,不如说是进行了一场深入的自我剖析。它迫使你直面自己内心深处的那些“说不出口”的挣扎和犹豫,让你意识到,在最深层次上,我们所有人都共享着同一种脆弱和未完成的状态。这本书,真的能改变你看待自己和看待他人的眼光。

评分“当批评家回望,他看见的是太监的身影。如果能当作家,谁会做批评家?如果能焊接一寸《卡拉玛佐夫兄弟》,谁会对着陀思妥耶夫斯基反复敲打最敏锐的洞见?如果能塑造《虹》中迸发的自由生命,谁会去议论劳伦斯的心智平衡?所有伟大写作都源于最后的欲望,源于精神对抗死亡的刺眼光芒,源于利用创造力战胜时间的希冀。如果能赋诗传唱,如果能从自己有限人生中取材并铸就不朽小说,创造永恒形象,谁会选择文学批评?”“相比于邻人的苦难,我们对文学中的悲伤更为敏感。”“为了迎合大众文化和大众传播的要求,今日的语言承担起越来越俗气的任务。”“当语言从道德生活和感情生活的根部斩断,当语言随着陈词滥调、未经审察的定义和残余的词语而僵化,政治暴行与谎言将会怎样改变一门语言。”“书籍的泛滥是否本身就是对意义的颠覆。”

评分“当批评家回望,他看见的是太监的身影。如果能当作家,谁会做批评家?如果能焊接一寸《卡拉玛佐夫兄弟》,谁会对着陀思妥耶夫斯基反复敲打最敏锐的洞见?如果能塑造《虹》中迸发的自由生命,谁会去议论劳伦斯的心智平衡?所有伟大写作都源于最后的欲望,源于精神对抗死亡的刺眼光芒,源于利用创造力战胜时间的希冀。如果能赋诗传唱,如果能从自己有限人生中取材并铸就不朽小说,创造永恒形象,谁会选择文学批评?”“相比于邻人的苦难,我们对文学中的悲伤更为敏感。”“为了迎合大众文化和大众传播的要求,今日的语言承担起越来越俗气的任务。”“当语言从道德生活和感情生活的根部斩断,当语言随着陈词滥调、未经审察的定义和残余的词语而僵化,政治暴行与谎言将会怎样改变一门语言。”“书籍的泛滥是否本身就是对意义的颠覆。”

评分书评人都应该看看这本书,然后反省一下如何让自己的思考和劳动力不是那么廉价。

评分好像哪个时候kindle推荐免费顺便下的。斯坦纳,语言优美,不紧不慢,有条有理,这本书就是例子。英文文章若能写出这种节奏就会很受欢迎。但是呢,空洞无物。适合坐火车飞机不需要动脑时看看。

评分不愧是经典。超越了文论的范畴。它是文学的文学,思想的思想,情感的情感。作品主要探讨欧洲文学的语言修辞,其本身的语言运用就是典范。理智而不漠然,感性而不煽情,可视作脱胎于原来文本的独立随笔,达到这样境界的批评家屈指可数。近期要继续读斯坦纳。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有