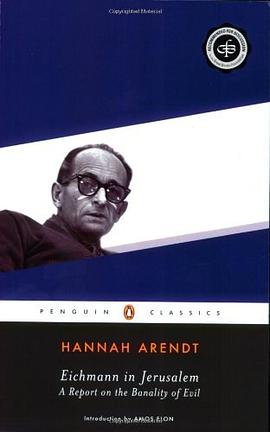

Eichmann in Jerusalem pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

汉娜•阿伦特(1906—1975) 美籍德国犹太哲学家,曾师从于海德格尔和雅斯贝尔斯,在海德堡大学获得博士学位。自1954年开始,阿伦特先后在美国加利福尼亚大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、纽约布鲁克林学院开办讲座;她还担任过芝加哥大学教授、社会研究新学院教授。阿伦特以《极权主义的起源》(1951)、《过去与未来之间》(1961)和《论革命》(1963)等为代表的一系列著作及其天才的洞见和隽永的智慧,为当代政治哲学做出了卓越的贡献,成为二十世纪政治思想史上令人瞩目的人物。

- 哲学

- 政治

- HannahArendt

- 历史

- 汉娜・阿伦特

- 平庸的恶

- 阿伦特

- 政治哲学

Hannah Arendt’s authoritative report on the trial of Nazi leader Adolf Eichmann includes further factual material that came to light after the trial, as well as Arendt’s postscript directly addressing the controversy that arose over her account.

具体描述

读后感

文|刘文瑾 凭着《极权主义的起源》 一书,汉娜·阿伦特毋庸置疑地置身于 20 世纪最卓越的政治理论家之列。 在中国,除了“极权主义”和“意识形态”之外,她最为人熟知的词汇,恐非“恶之平庸”(The Banality of Evil)莫属。正如她指出了极权主义制度如何成为人类历史上新型...

评分 评分 评分在耶路撒冷对阿道夫·艾希曼的审判过去后56年后,在阿伦特对这场审判的著名的、引发极大争议的报道问世54年后,在阿伦特关于「恶的平庸性」这个概念本身也引入了中国多年之后,我们在2017年等到的译林出版社的第一个全译本,是一个糟糕的译本。译本之糟糕,不仅仅体现在全书诸...

评分用户评价

such remoteness from reality and such thoughtlessness can wreak more havoc than all the evil instincts taken together

评分放弃思考的螺丝钉是恐怖机器运转不可或缺的一部分。平庸之恶是被科普很多的概念,似乎极权环境是最大的促发因素。但书中阿伦特批评更多地却是纳粹们对命令的不经思考(她亦用很多例子证明了艾希曼们并不是没有妥协的自由)。艾希曼个人也是完美的例子:从小参加高纪律性的集体活动,战后对没有权威的生活不适应,对荣誉和职称的看中——他在对领袖的忠诚中找到了身份认同。他对希特勒是如此地忠诚,以至于当希姆莱在二战末期奉劝他停止杀害犹太人以换取与盟军的合作时,他仍坚持要继续下去,只因为领袖的意志。在阿伦特看来,艾希曼真正地用自己的理性行动的一刻,是死刑前可以随意支配的那两个小时。另外,书中对犹太人委员会协助纳粹的指控,对Show trial和以色列总理政治目的的不屑,和对摩萨德绑架艾希曼的反感,应该都激起了很大争议。

评分#在耶路撒冷的犹太屠杀博物馆买的这本书,还拈了一本幸存者回忆录搭档平衡。

评分"For politics is not like the nursery; in politics, obedience and support are the same."

评分看得我都想去学法律了~嘤嘤~喵~同时发现了倒着读书的乐趣

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有