Death in Venice pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

- 德国

- 小说

- 德国文学

- 托马斯曼

- Thomas-Mann

- 外国文学

- 魂断威尼斯

- 英文原版

- 小说

- 文学

- 艺术

- 哲学

- 旅行

- 爱情

- 死亡

- 威尼斯

- 颓废

- 异域

具体描述

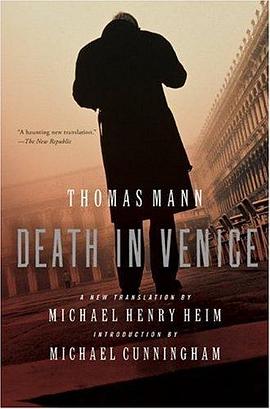

The world-famous masterpiece by Nobel laureate Thomas Mann -- here in a new translation by Michael Henry Heim Published on the eve of World War I, a decade after "Buddenbrooks" had established Thomas Mann as a literary celebrity, "Death in Venice" tells the story of Gustav von Aschenbach, a successful but aging writer who follows his wanderlust to Venice in search of spiritual fulfillment that instead leads to his erotic doom. In the decaying city, besieged by an unnamed epidemic, he becomes obsessed with an exquisite Polish boy, Tadzio. "It is a story of the voluptuousness of doom," Mann wrote. "But the problem I had especially in mind was that of the artist's dignity."

作者简介

托马斯·曼(Thomas Mann),是20世纪德国文坛最耀眼的巨星,他的作品具有广泛的世界影响;他于1929年获得诺贝尔文学奖。托马斯·曼于一八七五年六月六日生于德国北部吕贝克城的一个富商家庭,父亲托马斯·约翰·亨利希·曼(1840-1890)是经营谷物的巨商,后任参议及副市长;母亲尤莉亚·曼(1851-1923)生于巴西的里约热内卢,出身富贵,有葡萄牙血统。父亲严肃、冷静,富于理智,而母亲则热情奔放,爱好艺术。他有一个哥哥、一个弟弟和两个妹妹。哥哥亨利希·曼以后也是一位举世闻名的大作家。一八九〇年十月,父亲去世,商行倒闭,全家遂于一八九二年迁至慕尼黑定居。翌年,他在文科中学毕业,后即在一家火灾保险公司当见习生。托马斯·曼早年即爱好文学艺术,博览群书;学习期间,他曾用保尔·托马斯的笔名在《春风》及《社会》杂志上发表诗歌与论文,但并不为人注目。在保险公司当见习生时,他仿效法国作家布尔热和莫泊桑的风格写了一篇以女演员和大学生的恋爱为题材的故事,这就是一八九四年十月在《社会》杂志发表的中篇小说《堕落》。

一八九五年,他离开保险公司,在慕尼黑高等学校学习,当一名旁听生。他不但旁听了艺术史和文学史等课程,而且对经济学也甚感兴趣。与此同时,他为哥哥亨利希·曼主编的《二十世纪德意志艺术与福利之页》审稿,并撰写书评。

目录信息

读后感

毫无疑问,威尼斯这座城,是“美”这一概念在世间的化身,然而它必然沉沦的命运,却给了原本无限的美一个有生的期限。拜伦说光荣属于希腊,伟大属于罗马。那么威尼斯是否属于宿命? 我是因为对这座城的兴趣,才知道有一部电影叫《威尼斯之死》,因为这部电影,又去找了这部...

评分托马斯·曼是个同性恋,虽然他对此采取低调的态度,但至少他的日记里写得很清楚。不过为了体面和对家族的责任感(也许还有1895年王尔德案件的影响?虽然我没看到资料明确这么说明,但王尔德案件对当时风靡整个欧洲的同性恋风气有很大的打击),托马斯·曼还是选择了和一位富商...

评分评《魂断威尼斯》 关于作者: 托马斯·曼,是德国的小说家与散文家,他出生于1875年的德国北部,从小深受家庭艺术气息熏陶的他就立志做一个作家,当然后来他确实做到了。在21岁时候,他就成为了一名自由作家。在1897年,也就是托马斯·曼23岁之时,开始创作了其人生中的第一部...

评分威尼斯是古代没落的商业中心,现代繁华的旅游胜地。但是在我眼中,他始终带着隐隐的死亡的气息。 十一月的威尼斯,刚受过海水漫城的洗礼,游客减少,气温降低,一切都开始趋于萧条。我想起了电影《威尼斯疑魂》,这部1973年的电影在2012年的票选活动中超越奥逊•威尔斯的《...

评分作家的生活是什么样子的?也许对于大多普通的正常的人来说,是个被藏在云里雾里的迷,正像托马斯在《威尼斯之死》中写道的:“谁能揭开艺术家的内心感受和外在表现之谜呢?谁能理解艺术家这种能够将作为基础的自律与放纵的两种秉性根深蒂固地融为一体呢?”(P45)托马斯的这本...

用户评价

这本小说,或者说中篇故事集,给我的感觉就像是夏日午后,阳光透过百叶窗,在空气中投射出斑驳陆离的光影,带着一种挥之不去的慵懒和一丝难以言喻的压抑。它不仅仅是在描绘一个地点的风土人情,更是深入挖掘了人物内心深处那片幽暗的、充满禁忌诱惑的角落。作者对环境的刻画细腻到令人发指,那种地中海特有的潮湿、闷热,以及随之而来的感官上的麻痹与亢奋,被拿捏得恰到好处。你仿佛能闻到空气中弥漫的,那种混杂着海盐、香水和某种腐败气息的味道。叙事节奏缓慢而沉稳,像一艘大船在迷雾中缓慢航行,每一步都充满了宿命感。它探讨的那些关于美、艺术、衰老与欲望的议题,都不是用直白的语言去宣讲,而是通过人物微妙的眼神交流、不经意的动作,甚至是场景的转换来体现。读完后,留下的不是一个完整的故事结局,而是一连串的、挥之不去的意象和情绪的残渣,需要花很长时间去慢慢消化和品味,它挑战了读者对于“完美”和“道德”的传统认知。

评分我体验到一种极为罕见的阅读感受,仿佛不是在阅读一个故事,而是在经历一场缓慢发酵的、带有强烈象征意义的梦境。这个梦境拥有令人窒息的清晰度,每一个细节都饱含深意,但当你试图抓住其核心逻辑时,它又会像烟雾一样散开。书中的角色行为逻辑,在外人看来或许是荒谬或不可理喻的,但在作者构建的那个封闭的、高度情绪化的世界观中,却又展现出一种残酷的必然性。它很少使用直接的心理描写,更多的是依赖于环境的暗示和人物对外部世界的反应来侧面烘托其内心状态的剧变。这种含蓄而深刻的叙事手法,让读者必须调动起自身的想象力和共情能力,去填补那些被刻意留白的区域。最终,留在记忆中的,不是情节的起承转合,而是一种关于“沉溺”和“迷恋”的、近乎病态的美学体验,它深刻地挑战了我们对“正常”和“界限”的理解。

评分这本书的结构精妙得像一个设计精密的钟表,每一个齿轮——无论是关于古典美学的论述,还是对异域风土的细致描摹——都紧密地咬合在一起,推动着最终的、几乎是不可避免的悲剧性高潮。我尤其欣赏作者在叙事中对“时间”的处理方式。时间在这里仿佛失去了线性的意义,过去的回忆、当下的感知和预示的未来交织在一起,形成了一种永恒的、停滞不前的状态,这与故事发生的那个地点的季节和氛围完美契合。角色内心的转变不是通过激烈的对话完成的,而是通过一种缓慢的、渗透性的环境影响达成的,就好像一滴水慢慢将一块干燥的海绵浸透。当你读到后期,会清晰地感受到一种无可挽回的沉沦,那不是因为外界的压力,而是角色主动选择拥抱那种美丽而致命的陷阱。这不仅仅是一个关于旅行的故事,更是一部关于艺术家的自我献祭和精神探索的寓言。

评分老实说,这本书的阅读门槛不低,它要求读者具备一定的文化背景知识,才能完全领会其中关于哲学和美学上的隐晦指涉。对我而言,最吸引人的地方在于它如何不动声色地建构了一种强烈的对比:外部世界的喧嚣、混乱与内在精神世界的绝对秩序和对绝对纯粹的追求之间的鸿沟。这种张力是如此强烈,以至于你几乎能听到角色内心的每一次呼吸和每一次挣扎。作者的文字有一种冰冷的、近乎外科手术般的精准,却又在描写感官体验时展现出惊人的热烈和感性。这种矛盾的结合,使得作品具有了一种令人着迷的张力。它探讨了天才的代价,以及当个体将所有生命能量倾注于一个近乎虚幻的“至高之美”时,现实世界将如何崩塌。这绝对是一部需要反复阅读,并在不同人生阶段才能获得新理解的经典之作。

评分我必须承认,初读此书时,我感到了一阵强烈的眩晕感,并非情节的复杂性,而是其语言的密度和情绪的饱和度。它更像是一首结构精巧、韵律复杂的古典乐章,每一个词语的选择都仿佛经过了千锤百炼,服务于整体氛围的构建。那种对形体之美近乎宗教般的痴迷,以及在这种痴迷中逐渐显露出的自我毁灭倾向,构成了故事张力的核心。作者对于“观察者”视角的运用极其高明,我们被邀请进入一个隐秘的、充满仪式感的凝视世界,但这种凝视本身就是一种侵犯和沉沦的开始。书中的人物,特别是那位核心的艺术创作者,他的挣扎并非外在的冲突,而是其内在对秩序与混沌、理性与本能之间永恒拉锯的真实写照。这使得阅读体验非常私密,甚至有些令人不安,因为它迫使你直面那些被社会规范压抑的、潜藏在人性最深处的“不洁”的渴望。它不是一本用来放松消遣的书,更像是一次对灵魂深处的精确解剖。

评分听的有声书。嗯,睡前连听5天听完了,几乎每天都做恶梦,大部分都和自己少年时代的压力有关。你妹!奇怪的是没有哪一个梦和我的romantic infatuation for that one沾边。呃。。。

评分Ohhhh Thomas Mann

评分对威尼斯这样一个physical space的选择极其巧妙,带一点阴森,各种dead end的小路,只剩游人的decaying city。巧妙地奠定了Aschenbach这个decaying body对youth精神的渴望以及本身从阿波罗到酒神的过渡。只是还是好Freudian,想到Black Narcissus,个人本身还是能难感同身受。

评分一开始是中年作家的孤独之心 然后是中年作家的花痴日记 最后是中年作家的魂断绝笔... It starts to build up near the end of the fiction, and ends so disruptively that one is not fully prepared, yet still it reaches and gives out a piece of mind, of why there is always something between an elder man and a young one. Like Wilde and Douglas, Verlaine and Rimbaud, etc.

评分故事已经忘了,心梗的感觉却依然记得

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有