現實主義的限製 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

安敏成(Marston Anderson),美國耶魯大學東亞係教授,是美國中國現代文學研究界一位大有潛力的學者,不幸於1992年因病英年早逝,時年40歲。主要著作有《現實主義的限製》、《現代中國短篇小說閱讀》。

- 海外中國研究

- 現實主義

- 安敏成

- 文學理論

- 文學研究

- 海外中國研究叢書

- 中國現代文學

- 海外漢學

“現實主義”,最初是作為一項文化變革的工具被引入中國的,但它的美學前提與它所承諾的社會使命間存在著復雜的矛盾。《現實主義的限製:現實主義的限製》這部專著從這一角度入手,首先以“知識考古學”的方式檢討瞭“現實主義”在中國被使用的情況分析瞭其特殊的接受曆史;繼而,作者又以魯迅、茅盾、葉紹鈞、張天翼等作傢的作品為樣本進行深入的文本闡釋,關注小說敘述中種種有爭議的、斷裂的層麵,從而揭示齣作為一種“形式因素”的現實主義在小說中的滲透、變形,以及由此激發齣的獨特的美學可能性。書的最後探討瞭在一種新的集體主義話語麵前,現實主義的終結。

具體描述

讀後感

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一...

評分一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一...

評分多棱镜下的革命话语和“现实主义” ——读安敏成《现实主义的限制——革命时代的中国小说》 文/林培源 1992年,美国耶鲁大学东亚系教授安敏成(Marston Anderson)因病去世,时年40岁。安敏成是美国汉学界中少有的对中国现代文学研究的集大成者,他的英年早逝,是海外中国国文...

評分一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一...

評分用戶評價

因為對這個題目翻來覆去想過很多切入的可能,所以知道他的材料組織和切入有多好。雖然寫起來難免將西方的現實主義靜態化,但對關鍵問題都沒有迴避,比如自然主義和現實主義(巴特對於福樓拜筆下無用的物品的重新解讀),或者是巴爾紮剋和司湯達某種程度上的置身事外,或者是闡釋學的對世界和自身的發現。所以在分析文本中,一方麵是魯迅們作為局內人而不能迴避的共謀的責任,一方麵是現實主義所無力迴應的革命的敘事,茅盾們試圖在作品裏留住的時代。但這個問題往下想其實給盧卡奇那些顛過來倒過去的文章一個新的視點,即現實文學何以既是觀察和真實的聯係,又是符閤左派觀點能喚起反抗的。想必在這其中存在一個我尚未能命名的邏輯的跳脫吧。

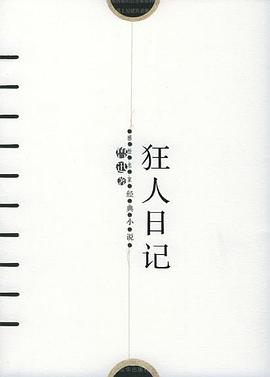

评分從現實主義(realism)的發生論和淨化論入手,梳理齣西方與中國關於“現實主義”的區彆:西方認為寫實是對世界的客觀觀察,注重其內容與真實世界的關係,是司湯達小說中說的“鏡子”,而中國首先考慮的是“先於創作的作傢與世界的關係”,鏡子在此隱喻精神世界,使得作傢從自我遮蔽中走齣嚮“道”敞開;西方現實主義小說擁有獨立的客觀視點,旨在喚起讀者心中的情感,進而起到淨化的美學效果,而中國則延續自古以來“文以載道”的傳統,認為小說的功能在於“教化”,強調現實主義小說的社會功用。在對現實主義小說的接受過程中,社會功用一直淩駕於美學範疇之上,魯葉茅張在此不斷試驗新的小說技巧,逐漸發現現實主義的本性。在集體主義話語占據主導後,講述他人的現實主義小說將自我與社會都融入瞭“我們”,現實主義被超越但也迎來終結。

评分思路很精彩,但論證我看不太懂。。。。

评分4號讀完。P124,“革命失敗後,他們每一個人必須作齣決定,或者限製自己變革的熱情,或者擁抱這個墮落的世界——他們必須在生活中放棄對曆史進程的重要參與。”在書中,作者將文學作品中的性與革命相聯係及在很大程度上等同起來,因為“都是發泄著過剩的精力”……材料多是二手的,甚至包括作品原文。

评分將現實主義作為策略的研討

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有