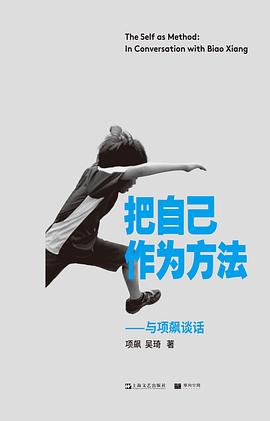

把自己作为方法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

项飙,1972年生于浙江温州,1995年在北京大学社会学系完成本科学习,1998年获硕士学位,2003年获英国牛津大学社会人类学博士学位。现为牛津大学社会人类学教授、德国马克斯·普朗克社会人类学研究所所长。著有《跨越边界的社区:北京“浙江村”的生活史》《全球“猎身”:世界信息产业和印度技术劳工》等。

吴琦,《单读》主编,前《ACROSS穿越》、《南方人物周刊》记者,毕业于北京大学新闻与传播学院。《下一次将是烈火》译者。

- 项飚

- 社会学

- 人类学

- 谈话录

- 吴琦

- 社会

- 2020

- 单读

两代学人,跨越北京、牛津、温州、杭州、上海五地,历时三年完成了这场谈话。从项飙教授的个人经验切入,追索一系列超越自我的问题,其中涉及对中国社会半个世纪以来的变化、知识共同体、全球化与民粹主义、人类学方法论等题目的思考。这本书提供了一份对话实录,也给出了一种审视问题、 思维操练的方法——在自我泛滥的潮流中,如何给自己定位,在全球化的年代,如何创造性地建设身边的小世界,在思想受困的社会,如何回答宏大的命题。

具体描述

读后感

在各类名人访谈空洞咋呼地充斥各种纸质和视听媒体的当下,吴琦老师平和却深刻的提问,项飙老师真诚而闪烁着智识的回答,为这个多事之年燥热难耐的夏天,以及无数处在迷茫中的人默默呈上一份慰藉。 这本书的编排方式根据吴琦采访项飙的不同地点分为北京,英国牛津和温州三个板块...

评分 评分全书给人印象最深的是我们如何认知自己。首先就是我们对自己的定位,这里需要有时间和空间的概念,在历史中的定位,在自己不同时期的定位,在个人、家庭、社会关系中的定位,他也给出了相应的方法,工具,视角。这其中是以项飙的生活经历,研究内容为主线,来展开对时代,对中...

评分“懂得事物因果的人是幸福的。”《把自己作为方法》据近三年牛津大学社会人类学教授项飚和《单读》主编吴琦两位老师的访谈成书,呈现了两位老师对当下中国社会诸多现象因果的探寻。对话从项飚老师的个人成长始,将个人经验问题化,追问原由,理解过程,再到思考应对,反思自身...

用户评价

实在不知道怎么说这本书。今天丹妮突然把最早的聊天记录翻出来,竟然是四年前的七月此时,当时哪知道做一本书要这么久,每天都想着明天就要辞职出去搞创作,反倒是世界的苦闷和颠倒从那时就有苗头了。拿到书以后觉得陌生,自己的状态大概也彻底变了,尽管还是会抱怨,但比当时确信多了,知道既然选择了就只能硬着头皮往前走。所以在稿子最后一次修改时,在结尾加上一句话,对话的精神、带有反思的实践不应停止,我们所选择的生活与研究都要继续下去。这一路没有想象得那么孤独,反而不断遇见互相启发彼此督促的战友。多么值得。

评分两个非常真诚的人的相遇。

评分因为是一本谈话录,谈论了许多问题,不免有散乱和不够深刻的感觉,而且也更多是问答而非真正一来一往的谈话,倒像是学者以不断地思考和自我剖析来完成的某种意义上的的自传。第一遍阅读启发最大的其实还是看到了一种生活方式的可能,一种带着批判性和距离感同时又不断迫近真实的自我和外部世界的可能。读得时候其实不断在想他们在交谈时的场景动作神态语气,以及他们如何在头脑中将对话内容与个体经验相互织就,来推动谈话继续向前,谈话本身可能就是一个值得观察和描述的过程,或许这可能也是未来再次阅读可以去试图发现的东西。当然,里面很多对具体问题的观点也激发了很多思考,感谢书中详尽的脚注以及最后的著述目录,提供了很好的未来阅读指引。

评分不客气地说,在那些整书质量比较差的几期《单读》里,吴琦的序往往始终是好看的;而在大量学术垃圾式的人文社科研究里,项飙老师的作品也毫无疑问是好看的。这本书似乎遥遥回应了这些“好看”的深层缘由:他们对这个时代和社会有一种乡绅式的关切,一种去姿态化的亲近和忧虑。这本书仿佛接续上了《走出唯一真理观》,一再证明了智识人之间求真式对话的深刻魅力。

评分这是编辑生涯做得最久的一本书,从2017年7月的动念、到今天的实体书上市。在这四年里,它持续输送给我热情、新知、力量,像一条纽带,把我和远方敬爱的师长、志同道合的伙伴紧紧联系在一起。从最初的想法、问题,到提纲、草稿,再到成为一本书、一个新的邀请,它呼唤着新的伙伴的加入,呼唤着另一本书——另一个新生命的到来。没有比这更幸福的。这本书,提供的方法,于我,就是关于如何把一个想法变成一本书。希望它可以被更多的人阅读,希望更多的人,能在现实中找到自己的道路。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有