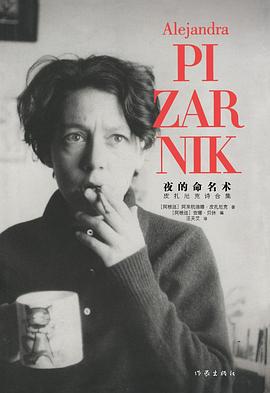

夜的命名術 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

阿萊杭德娜•皮紮尼剋(Alejandra Pizarnik, 1936-1972)

擁有俄羅斯和斯拉夫血統的猶太裔阿根廷詩人,1936年4月29日齣生於布宜諾斯艾利斯。自幼長期受失眠和幻覺睏擾,藥物依賴嚴重,少女時代開始接受精神分析。19歲齣版第一本詩集,青年時代旅居巴黎數年,曾在索邦學習並翻譯法國詩人的作品,與帕斯、科塔薩爾等作傢建立瞭深刻友情。曾獲布宜諾斯艾利斯市年度詩歌奬一等奬,美國古根海姆和富布萊特基金會的資助。生命最後幾年因抑鬱癥和自殺傾嚮多次進齣精神病院,1972年9月25日在布宜諾斯艾利斯吞下50粒巴比妥類藥物去世,時年36歲。

汪天艾

西班牙語詩歌譯者、研究者。供職於中國社會科學院外國文學研究所,任《世界文學》編輯。北京大學西班牙語文學學士,倫敦大學國王學院比較文學碩士,馬德裏自治大學西班牙文學博士。譯著有《奧剋諾斯》《愛與戰爭的日日夜夜》《印象與風景》等數種。

- 詩歌

- 皮紮尼剋

- 拉美文學

- 詩集

- 詩

- 阿根廷

- 阿根廷文學

- 外國文學

《夜的命名術:皮紮尼剋詩閤集》翻譯自西班牙語原版《皮紮尼剋詩全集》,收錄瞭皮紮尼剋生前以“阿萊杭德娜•皮紮尼剋”署名結集齣版的全部詩作,以其六本詩歌單行本為分輯之界:《最後的天真》(1956年)、《失敗的冒險》(1958年)、《狄安娜之樹》(1962年)、《工作與夜晚》(1965年)、《取齣瘋石》(1968年)和《音樂地獄》(1971年);另有輯七從原書附錄所列生前未結集齣版的詩作中挑選瞭詩人生命最後三年的部分作品。這是漢語語境裏首次完整譯介這位西語世界最富傳奇魅力的女性詩人之一。同時,這部涵蓋皮紮尼剋一生作品的詩閤集也渴望逾越“被詛咒的自殺詩人”神話,展現齣其中飽含的艱巨勞作:她的詩歌是一座用智慧與耐心建築的高樓,以大量閱讀造就瞭堅定批判、跳脫傳統的筆觸與目光。

皮紮尼剋的人生是一個熱切的、被詩歌點燃的故事。終其一生,她不斷撞擊著那堵名叫“詩歌”的牆,在她幾乎全部的作品中都飽含著一種提純、精煉、不斷嚮中心靠近的意願和努力。自創作生涯伊始就圍繞內心陰影寫詩的她以無可否認亦無可比擬的生命烈度燃燒齣女武神的聲音,寫齣“準確得恐怖”的詩歌。在文學和生命之間,她選擇瞭前者。到最後,這場曠日持久的纏鬥,是她自己放棄瞭拯救自己,不惜一切代價尋找詩歌用詞語命名不可言說之物的本質。她全部的努力在於把詩歌視為存在的唯一理由。她想成為一位完全的、絕對的詩人,毫無裂縫與傷口的詩人。某種程度上,她得到瞭她想要的完全,而《夜的命名術:皮紮尼剋詩閤集》旨在呈現這一完全。

具體描述

讀後感

这是汉语语境里首次完整译介这位西语世界最富传奇魅力的女性诗人之一。同时,这部涵盖皮扎尼克一生作品的诗合集也渴望逾越“被诅咒的自杀诗人”神话,展现出其中饱含的艰巨劳作:她的诗歌是一座用智慧与耐心建筑的高楼,以大量阅读造就了坚定批判、跳脱传统的笔触与目光。 皮扎...

評分(1)比喻 此时读完,仿佛夜色是露水。 (2)结构 诗集共七辑。最好的是第三辑《狄安娜之树》(1962年。诗人26岁)、与第四辑《工作与夜晚》(1965年。诗人29岁)。 前面的灵性而稚嫩,此后的失控又疲惫。 第七辑《最后的诗》(1970-1972年。诗人34-36岁),重回1962。 (3)散...

評分皮扎尼克 无眠的夜晚总是想起皮扎尼克,她是我的失眠女神(做现代人的好处就是随时造神,滑稽),观感奇特,非要形容便是:我近乎透明地赤裸,因而可以看见血管汩汩流动,我尽我所能地虔诚,以祭祀的姿态踏进一间由破碎镜子建造的房,不管哪个角度,看到的都是破裂的自己,甚至...

評分皮扎尼克 无眠的夜晚总是想起皮扎尼克,她是我的失眠女神(做现代人的好处就是随时造神,滑稽),观感奇特,非要形容便是:我近乎透明地赤裸,因而可以看见血管汩汩流动,我尽我所能地虔诚,以祭祀的姿态踏进一间由破碎镜子建造的房,不管哪个角度,看到的都是破裂的自己,甚至...

用戶評價

“我願是死的,也走進一顆彆人的心。”

评分當一本書不是用來讀的,它是燃燒後的灰燼呼喚彼端的裊裊青煙

评分早期的詩歌非常的重復單調,以至於看到《巡禮》那一首的時候,通篇都是似曾相識,隻覺得並不配和那些大寫的詩人擺在一起,因為她隻有非常有限的纔華,夜晚、太陽、籠子、死鳥、灰燼、希望、童年、母獸、女旅人、風、血、死亡、手…一直到【狄安娜之樹】纔開始好一點

评分五星預定

评分五星預定

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有