具体描述

【内容简介】

《寂静的孩子》是作家袁凌历时四年走访、探察、记录、沉淀,全新写就的一部非虚构作品。在这部作品中,袁凌将他的目光聚焦到了孩童的身上,他关注当下中国城乡儿童的生存困境,切身感受他们的生存条件、日常劳作和精神状态,认真倾听孩子的声音,最终完成了这一份关于孩童的生活和人性记 录。

留守、随迁、失学、单亲、孤儿、大病……儿童在困顿与匮乏的境遇中艰难挣扎,却又顽强成长。儿童的生命本应该是奔流的瀑布,自由而快乐,但这些孩子的声音却受制于阶级、地缘、身份的壁垒而无法被传达。《寂静的孩子》就是关于这样一批儿童生存境况的详实记录。打破壁垒,克服距离,在我们的世界里,他们的声音不应如此安静。

【编辑推荐】

2019年,袁凌将这一份长达四年的持续探访记录整理集结,形成了这本沉甸甸的《寂静的孩子》。

我们常说,儿童是未来,儿童是希望。但真正属于儿童的声音,我们却鲜少听到。我们总以为儿童的世界一片热闹,充满可爱的洋娃娃和甜蜜的糖果。但却很少有人真正走近儿童的生活,倾听儿童的悲喜,感受他们的困境。袁凌在探访过程中,曾遇见一个蓝嘴唇病女孩,头一年探访,她写下的名字还像茉莉花瓣一样留在他的笔记本上,第二年再去探访她,就得知女孩已经去世;另一个女孩,在袁凌探访之后第三天她就过世了。这些生命像水迹一样悄悄蒸发,无人知晓,如果无人报道,就永远被抹消。

袁凌说:“如果说到有什么是这样的探访与写作无法抵达的,就是孩子们的生活意义本身、他们的生命本身。相比之下,我们的文字是无力的,只能传达有限的一部分内容。我们也无力实质改变孩子们的命运,无法真正摆脱外人的身份。这也是写作者的宿命。”但反过来看,这也正是《寂静的孩子》的意义和价值——每一个孩子的生命本身都是重要的存在,记录下他们的生活,走近倾听他们,传达他们生命喧腾的声息,和无处不在的温润。这就是最重要的意义。

【名人推荐】

“袁凌桌上,长时间地放过一张照片,是矿难中死者的遗照,头浸没在血泊里。他没能帮到这家人,就让这照片日夜盯视着他。我也采访过尘肺病人,矿难幸存者和留守儿童,无能为力时,不得不脱身出来。他不,他不允许自己转过头去,就好象他活着对死者是个亏欠,他些微的幸福对苦难之人是个亏欠。他的写作,是浸没在这些人的命运里,活上一遭,以作偿还。”

——柴静(著名作家、媒体人)

我读过袁凌的许多文字:从他当记者时的汇报memo,到新闻报道;从他的散文、诗歌到小说,他的追求无时不在,他独特的、有着乡土气息和极强表现力的优美文字给我深刻印象,他对社会底层的关注和认知使我敬佩。他的新闻作品追求新闻当下性与写作永恒性同在,对新闻人和文学人都是启发——毕竟,我们生活在这个沉甸甸的时代!

——胡舒立(著名作家、媒体人)

袁凌的语言和叙事,因对大地生活的凝神关注而绵密细致,如清泉缓流,点滴注入,持久涤荡。人物因此充满情感并富于层次,乡村也因此重又恢复它的丰盈、灵性和坚韧的生命力。

——梁鸿(著名作家、学者)

袁凌的写作,始终直面底层社会的冷与无奈,冰刀般地划破时代表象之华丽。在众多写作者都调脸不顾脚下这块土地之凉薄时,他依旧扑匐其上,尽其体温以图敷热那些悲寒之生命。

——野夫(著名作家)

在袁凌构造的世界中,可以取消虚构与非虚构、城市和乡村的差别——这就是文学中的世界,就是用文明的语言建造的城市。

——黄德海(著名评论家,中国现代文学馆客座研究员)

写作即拯救,至诚则无惧死亡。袁凌对死亡的凝视,不仅是庄子式的敲骨诘问,还透着对时代的审视、对人性的沉思。这是写作者更广大的视野,死亡将以复活重现,受难也在唤醒悲悯和善。这是袁凌向死者偿还的债务,替我们所有人。

——叶匡政(著名媒体人)

作者简介

袁凌,1973年生于陕西平利。复旦大学中文系硕士毕业,著名作家、记者。曾获得2012、2013腾讯年度特稿和调查报道奖,暨南方传媒研究两届年度致敬。在《花城》《上海文学》《小说界》《作家》《天涯》等刊物发表小说、散文、诗歌数十万字。已出版《青苔不会消失》《我的九十九次死亡》《我们的命是这么土》《从出生地开始》等书,其中,《青苔不会消失》获新浪好书榜2017年度十大好书、2017新京报·腾讯年度华文好书暨年度致敬作家。《世界》获得2018年南都十大好书。另曾获得腾讯书院文学奖2015年度非虚构作家,归园雅集2014年度散文奖等。《寂静的孩子》是其2019年最新非虚构作品。

目录信息

裁缝机和大富翁

北京五环外的最后日子

“王子”和四个“公主”

车间里的母女

破碎的蛛网

花房少年

第二辑:阴影

给妈妈的情诗

寻找回来的温润

没有故事的地方

被城市惊吓

雪山脚下的夜

第三辑:大病

无权长大的少年

血疑

驴皮记

到灯塔去

屋檐下的冰

不敢骑马的牧羊少年

第四辑:留守

一个人的课堂

红泥小屋的炉火

米热古丽的声音

针脚编织的时光

自从离别后

为了告别的团聚

第五辑:单亲

脚踝上的重量

河西走廊的月光

造屋记

黄色流苏的房子

热带的忧郁

学前班的十七岁少年

第六辑:远方

大洪水的记忆

米亚赛尔的身量

国境线上的童年

“联合国”家庭

大峡谷的八兄妹

带我到山顶

沙漠边沿的阿比达

· · · · · · (收起)

读后感

确实,穷人的孩子早当家。北京顺义区庄子营里,冯亚星、冯珊珊五兄妹的父亲在院子里做卤煮,他们的妈妈在街上做水果生意。而他们之所以选择做这些生意,最大的考虑,是因为剩下的食物可以给孩子们饱腹。看到他们这一家子,我觉得相比较其他家庭,他们似乎更幸福一些,因为他们...

评分我小时候的不少时光是在医院度过的,妈妈和姐姐都是小城医院的护士,病号饭和消毒水叠加的刺鼻气味在我这里毫无违和感。至今想来,这种特殊的气味依然透着暖,甚至爱。我对医院的亲近感除了家人以外,还因为我认为医院是个安全岛。我从不担心自己生病,也不曾为某个迟迟未出的...

评分几年前,我在浙江衢州一间出租民房里,见到了一位刚步入青春期的少年。和这个年龄段的孩子不同,他异常安静。 安静一部分来自身体的重量。由于激素治疗导致的浮肿,他的体型看上去是被充了过多的气,每一寸骨骼都感到内在的压力。另一部分出自性命的前景。再生障碍性贫血治疗的...

评分这又是一本很沉甸的书,作者袁凌历时四年走访全国21个省市和自治区探访140多个孩子后提炼凝集36个故事汇成了这本《寂静的孩子》。 作者用平实白描的手法安静地记叙着一个个真实却不鲜为人知的世界背后的人物与故事,看似离我们遥远读完却震聋发聩宛如“一条突然安静下来的瀑布...

评分用户评价

起初,我对“寂静的孩子”这个名字感到一丝好奇,但当深入阅读后,我才真正体会到这个名字背后蕴含的深刻含义。这不仅仅是一个标签,更是一种状态,一种对内心世界的写照。我被书中人物的内心世界深深吸引,作者没有直接告诉我们他们在想什么,而是通过他们细微的动作、眼神的交流,甚至是那些未曾说出口的话语,来展现他们的情感世界。这种“留白”式的叙事手法,反而让我更有代入感,仿佛我就是那个旁观者,在静静地观察着这一切。我努力去理解那个孩子的沉默,去揣摩他每一个细微的反应。有时候,我会因为他们的不易而感到心疼,有时候,又会被他们之间那种超越语言的默契所感动。这本书没有给出明确的答案,它更像是在抛出一个个问题,让你在阅读后自行去寻找属于自己的解读。我喜欢这种开放式的结局,它给了读者足够的想象空间,也让这本书的余韵久久不散。它让我开始反思,我们是否在日常生活中, too often 忽略了那些沉默的声音,而只关注那些喧嚣的表达?

评分读完这本书,我最大的感受就是一种“静水流深”。作者没有使用大开大合的叙事方式,而是将故事娓娓道来,就像在平静的湖面上投下一颗石子,激起的涟漪虽不壮阔,却能荡漾许久。我深深地被书中人物的细腻情感所打动,他们之间的互动,那些不经意间流露的关怀,那些欲言又止的思念,都如同涓涓细流,滋润着我的心田。我常常会在某个瞬间,被书中某个场景所触动,仿佛看到了自己过去的影子,或者感受到了自己曾经的情感。作者对于人物心理的刻画极其到位,每一个表情、每一个动作,都充满了暗示和力量。这本书让我开始重新审视“沟通”这个概念,原来,真正的沟通,并非仅仅是语言的交流,更是心灵的感应和理解。它让我学会了更加耐心地去倾听,去感受那些沉默背后隐藏的情感。这本书没有明确的善恶对立,没有简单的二元划分,它展现的是人性的复杂和真实,而正是这种真实,让我更加动容。

评分不得不说,作者在营造氛围这方面简直是大师级的手笔。从翻开第一页起,我就被一股浓厚的、略带忧伤却又充满诗意的氛围包裹。整个故事就像一幅徐徐展开的画卷,色彩虽不鲜艳,却能让你感受到其中蕴含的深沉情感。那些关于环境的细致描绘,无论是窗外掠过的飞鸟,还是房间里洒落的阳光,都不仅仅是背景,它们本身就带有情感,与主角的内心世界交相辉映。我尤其喜欢作者对于“寂静”的解读,它不是空无一物,而是充满了各种微妙的声音和无声的语言。这种寂静,既可以是内心的封闭,也可以是情感的积蓄,更可以是理解的起点。读这本书的过程,就像是在一个幽静的森林里漫步,每一步都小心翼翼,生怕惊扰了什么,但同时又被眼前的美景所深深吸引。我反复思考着那些看似平淡却意味深长的对话,那些欲言又止的瞬间,它们都像是一层层拨开的迷雾,让你看到隐藏在表象之下的真实情感。这本书让我明白,有时候,沉默的力量远胜于千言万语,而真正的倾听,需要的是耐心和同理心。

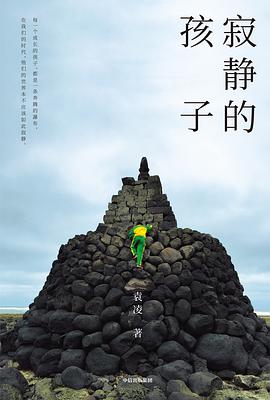

评分这本书的封面,那种低饱和度的色调,以及那个站在窗前,背影有些落寞的孩子,就已经深深地抓住了我的目光。我知道,这绝对不是一本轻松愉快的读物,但内心深处却有一种莫名的吸引力,驱使我想要去翻开它,去探寻这个“寂静”背后的故事。读完之后,我依然沉浸在那份静谧之中,久久不能自拔。作者的笔触细腻得如同丝绒,每一个词语都像是精心雕琢的宝石,在寂静的框架下折射出复杂而又动人的光芒。我仿佛能感受到那个孩子每一次呼吸的轻重,体会他内心深处涌动的千言万语,却只能凝结成无声的叹息。故事中那些不经意间流露出的情感,那些细微到近乎捕捉不到的表情,都被作者捕捉得淋漓尽致。我常常会在阅读时停下来,反复回味某一段描写,去揣摩角色的心思,去理解他们行为背后的深层原因。这本书没有激烈的冲突,没有跌宕起伏的情节,但它却有一种直击人心的力量,让你在安静中感受到巨大的情感冲击。它让我重新审视了“倾听”的意义,原来,有时候最深刻的交流,并非源于语言,而是源于对沉默的理解和共鸣。

评分这部作品给我的感觉,就像是一杯陈年的普洱,初尝可能有些寡淡,但越品越有滋味,越发觉其中蕴含的醇厚和深邃。作者的叙事风格非常独特,不是那种快节奏、强情节的写法,而是像一条缓缓流淌的小溪,细腻地描绘着人物的内心世界和情感变化。我被书中人物的成长轨迹深深打动,他们不是一夜之间改变,而是在那些细微的、不易察觉的过程中,一点一点地蜕变。那些看似微不足道的细节,却往往是推动人物成长的关键。我发现自己常常会在阅读时,不自觉地放慢速度,去品味那些文字背后的含义,去感受作者想要传达的情感。这本书没有华丽的辞藻,没有惊心动魄的情节,但它却有一种抚慰人心的力量。它让我明白,真正的成长,往往是安静而坚韧的,如同破土而出的嫩芽,虽然微小,却蕴含着无限的生命力。我还会再重读这本书,因为我相信,每一次阅读,都会有新的发现和感悟。

评分#大方共读#读袁凌的非虚构从高中开始,他的功力本就深厚,几年下来,对于非虚构文学的把控也愈发炉火纯青,《青苔不会消失》和《我的九十几次死亡》骨子是悲烈的,让现在的我来评大概只能到四星。《寂静的孩子》打破了这一点,因为生活虽然悲怆一些,但也是像张爱玲讲的那样子,是不彻底的,这种悲不至于烈,因为它深深扎根在生活的本质之中,与生俱来的苦难是无可奈何的,一味书写苦难是审判式的写作,忠实地记录生活才是某种意义上的共情,因为再没有什么是比生活更大的叙事。寂静的孩子们离我太远了,我因此感到愧怍,我的苦难不及他们的百分之一,又何必天天为赋新词强说愁呢。

评分#大方共读#孩子在困顿与匮乏的境遇中艰难挣扎,却依然顽强成长。想到这里既为之动容,又感到阵阵刺痛。

评分#大方共读#孩子在困顿与匮乏的境遇中艰难挣扎,却依然顽强成长。想到这里既为之动容,又感到阵阵刺痛。

评分夜读,几令人抑郁,觉身边世界不真实。

评分在和平富强的大国里,《何以为家》的故事仍然在上演。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有