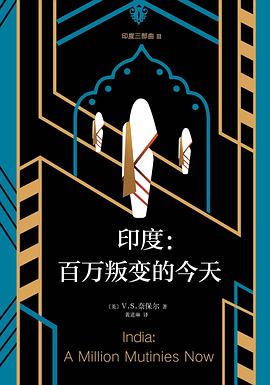

印度:百万叛变的今天 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

V.S.奈保尔(V. S. Naipaul):

英国著名作家。1932年生于特立尼达岛上一个印度移民家庭,1950年进入牛津大学攻读英国文学,毕业后迁居伦敦。著有《米格尔街》、《大河湾》、《自由国度》、《毕司沃斯先生的房子》、《抵达之谜》、“印度三部曲”、《非洲的假面剧》等。2001年,获诺贝尔文学奖。2018年8月11日于伦敦病逝。

- 印度

- V.S.奈保尔

- 英国文学

- 人物:V.S.Naipaul

- 地区:印度

- 元素:诺贝尔文学奖

- 英国

- 地区:英国

【诺贝尔文学奖得主V.S.奈保尔代表作“印度三部曲”第三部、非虚构文学典范之作】

【穷人的信心源自贫穷,也毁自贫穷;印度死亡于信仰,也复活于信仰】

【一个死亡的国度,一个复活的国度】

----------------

★ 温暖、宽容、人性,书写了一个在现代化洪流和传统力量夹击下的国度的雄心与悲剧,是真正理解世纪末印度的最好作品。——《华盛顿邮报》

★ 这是一部印度人的眼睛看印度的杰作,是一部希冀之作。——《卫报》

★ 奈保尔抛弃了以往那种焦虑、愤怒和高傲的情绪,印度不再一成不变,而是一个充满人文精神与剧烈变动的崭新的印度。——《时代周刊》

----------------

V.S.奈保尔第三次来到印度。奈保尔以孟买为中心,近距离观察印度社会的方方面面:城市与乡村、宗教与种姓、祭司与政客、作家与黑帮分子……这一次,激昂的笔锋让位于冷静的白描,率意评断让位于原味历史,奈保尔将自己定位为一个不动声色的聆听者、旁观者,一个记录印度人心声的人,进而创作出这部朴素但异常深邃的“口述实录”。

具体描述

读后感

到了奈保尔印度旅記故事的結尾了“就在前一天,帕里托希說,他們開始拆除這個住了好幾個禮拜的假貧民窟。他相當難過”,我也想說,結束了這趟閱讀之旅,我心裡也有些難過。他和他所見的人們的喜怒哀樂,也成了我的一部分,他們的抗爭省悟也是我在做的,這不僅僅是一個國家變革...

评分我2006年11月去印度,走了一周,见了一些政府官员/媒体从业者,以及NGO,当然也接触了底层的人群——虽然他们多半不会说英语,我们之间的沟通得依赖NGO人员的翻译。 无数次,我们被提醒说印度种族众多,风俗繁杂,语言种类也复杂——纸币上的13种官方文字就是最好的说明...

评分出于前段时间对印度的兴趣,我开始阅读奈保尔著名的印度三部曲,希冀通过奈保尔这位出生于印度婆罗门种姓家庭,有着长期西方教育背景和生活经历的印度裔英国人,诺贝尔奖得主的眼睛,窥探神秘的印度。 《印度三部曲之一:幽暗国度》 书名里的“幽暗”一词,奠定了这本书带给我...

评分奈保尔所有书中,赶脚这本上写得最绝望。 中文所有奈保尔,赶脚这本翻得最有味道。 看到出版社的人在宣传中总是说,奈保尔在这本书里已经不像年轻时不像前两部写印度时那么尖刻了,而是变的宽容了云云。 尽管很多批评者也一遍一遍说,奈保尔的这次印度之行终于让读者见到了一次...

评分胡锡进先生有一本书叫做《复杂中国》。没有一个幅员广阔人口众多的国家不复杂,跟中国比起来印度更复杂,不但复杂而且混乱。中国是一个世俗国家,印度则是一个宗教国家,而且宗教信仰很多,宗教冲突时至今日仍是印度的痼疾;中国历史上长期都是统一的中央王朝,印度历史则是长...

用户评价

记录部分看起来真的是有点枯燥。 印度三部曲,不同的时间,不同的年龄,不同的视角,不同的风格,可能也是奈保尔自己对印度的思考不同,第一本努力融入的冲突,第二本寻求变革的反思,到第三部,估计是岁数大了,变成了素材式的记录,个人看法和感情融入的很少,导致采访部分读起来相当的枯燥,再加上有很多是政治,宗教人物,代入感很低。 不过,在采访的间隙,尤其是最后一章,奈保尔又恢复了一贯的雄厚笔力,而且写的是刚看完的第一部的人物和地点,读起来就相当亲切了。

评分【藏书阁打卡】2019.11.13-11.19 45万字,多数是观察和口述了二十世纪八十年代的印度,方方面面,结构有些不那么舒服,后面有段写锡克族历史的部分,对我来说,尤其难读。 种姓制度,可以说是印度的一个标签了。各种混杂的宗教,时而交叉,时而格格不入,在我眼里,都是统治和斗争的借口而已。 在混杂的大背景下,总是有很多普通人,吸引我,那个打字员,好像有着某种内在的力量,不同思考太多,就是一步一个脚印,踏实走下去。 如果生在八十年代的印度,我一定会憋得喘不过气来。 印度在进步,很想看一下印度的历史,和类似这样的现在的印度的方方面面的图景。

评分当你用写论文的眼光去读一本书时,真的无法感觉他在写什么,而是翻找自己想要的东西。。。而且印度也可能是太陌生的一个国家。。。

评分【藏书阁打卡】2019.11.13-11.19 45万字,多数是观察和口述了二十世纪八十年代的印度,方方面面,结构有些不那么舒服,后面有段写锡克族历史的部分,对我来说,尤其难读。 种姓制度,可以说是印度的一个标签了。各种混杂的宗教,时而交叉,时而格格不入,在我眼里,都是统治和斗争的借口而已。 在混杂的大背景下,总是有很多普通人,吸引我,那个打字员,好像有着某种内在的力量,不同思考太多,就是一步一个脚印,踏实走下去。 如果生在八十年代的印度,我一定会憋得喘不过气来。 印度在进步,很想看一下印度的历史,和类似这样的现在的印度的方方面面的图景。

评分确实非常好。三本印度完全是三本不同程度和视角的书,的确值得用专著研究一番。可以读读奈保尔的小说了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有