具体描述

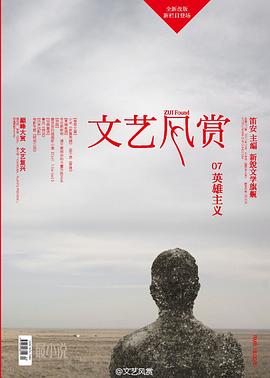

最新散文与最经典文学评论集

回顾往昔岁月,阐论文坛潮流,解析大师经典

全面客观 睿智深刻 妙趣诙谐

著名作家格非的二十堂文学公开课

值得收藏的文学正典阅读指南

~~~~~~~~~~

《博尔赫斯的面孔》是格非最新的散文集。

全书分为两部分,前半部分收录他近年来的随笔类文章,包括读书札记、游记、忆旧文和文化短评等。后半部分则是他多年来写下的相对系统而深入的文学评论文章。

以文体优美著称的作家格非同时也是严谨而睿智的学者,友善而幽默的老师。多重身份特质在这部文集里得到了充分表露。他的游记和忆旧文,叙事轻捷,妙趣横生;读书札记和文化短评往往切中肯綮;文学评论则优美耐读,见解深透,兼具学术文章和散文之长,是不可多得的经典。

对于一个喜爱并想更多了解他的读者,此书可谓一个窗口。对于更为广大的文学爱好者,此书的后半部分相当于一门精彩不容错过的文学公开课。

作者简介

格非

1964年生,江苏丹徒人,当代著名作家,学者,清华大学文学教授。著有《迷舟》、《相遇》等中短篇小说四十余篇,《欲望的旗帜》、《人面桃花》三部曲等长篇小说六部,以及《塞壬的歌声》、《博尔赫斯的微笑》等散文集多部。

目录信息

印度纪行

乡村教育:人和事

乡村电影

师大忆旧

文化与环境问题

物象与时间

中国笔会

当木匠还是上大学

文学的他者

中国小说的两个传统

废名的意义

回归种子的道路

托尔斯泰与《安娜》

《包法利夫人》

《 城堡》的叙事分析

卡夫卡的钟摆

白色的寓言

詹姆斯•乔伊斯《都柏林人》

1999:小说叙事掠影

现代文学的终结

博尔赫斯的面孔

伯格曼的微笑

布努艾尔和超现实主义运动

· · · · · · (收起)

读后感

是相非相 沉默 一九七五年,英玛•伯格曼终于如愿以偿地将莫扎特的歌剧《魔笛》搬上了银幕。早在影片《最可怕的时刻》(一九六七)中,伯格曼为了增加影片的恐怖气氛,穿插了木偶剧《魔笛》的片段,用来召唤那些他所熟知的幽灵。伯格曼对于歌剧...

评分是相非相 沉默 一九七五年,英玛•伯格曼终于如愿以偿地将莫扎特的歌剧《魔笛》搬上了银幕。早在影片《最可怕的时刻》(一九六七)中,伯格曼为了增加影片的恐怖气氛,穿插了木偶剧《魔笛》的片段,用来召唤那些他所熟知的幽灵。伯格曼对于歌剧《魔笛》的迷恋,也许是...

评分欧洲现代发达的科技与印第安部落古老的认知能力杂陈一处,所谓的荒诞就在了。 欧洲的小说最早是从诗歌中诞生的,从诗歌的叙事部分所以长期以来一直是被忽略,史诗般的巨著依旧是用评价诗歌的方式来评价小说。 乔伊斯、普鲁斯特、卡夫卡、福克纳、海明威、鲁尔福。 文学从根...

评分格非一直是我喜欢的作家。虽然我对他的阅读史并不长,是从《春尽江南》开始的,但是他文字中那种优美的韵律感,透着神秘感的气氛和江南士大夫般的淡然给人一种独特的阅读感受,如同进入了一个超然于现实空间的文艺天地。而格非本人和他书中角色相同,有着浓厚的学院感和文人...

评分欧洲现代发达的科技与印第安部落古老的认知能力杂陈一处,所谓的荒诞就在了。 欧洲的小说最早是从诗歌中诞生的,从诗歌的叙事部分所以长期以来一直是被忽略,史诗般的巨著依旧是用评价诗歌的方式来评价小说。 乔伊斯、普鲁斯特、卡夫卡、福克纳、海明威、鲁尔福。 文学从根...

用户评价

读罢这本新作,我久久不能平静,它像一束微弱却坚定的光,照亮了我心中那些关于时间与存在的朦胧思考。作者的文字有着一种近乎冷峻的精确性,但在这份冷静之下,却涌动着对人性深处困境的深刻洞察。我尤其欣赏他对叙事节奏的掌控,那种仿佛不经意间抛出的哲学命题,总能在不经意间击中要害。全书的意象构建极其精巧,如同步入一个由无数面镜子构成的迷宫,每走一步,看到的都是自己模糊不清的倒影,却又在每一个倒影中捕捉到一丝关于“我是谁”的线索。这本书并非提供答案,它更像是一场漫长而引人入胜的追问,迫使读者走出舒适区,直面那些我们日常习惯性忽略的形而上学难题。读完之后,我感觉自己的思维边界被拓宽了不少,那种被知识和美感充盈的感觉,实在是一种无与伦比的享受。它需要耐心,但回报绝对值得。

评分这本书的叙事手法简直是一场华丽的迷幻漂流,作者似乎完全抛弃了传统小说的线性逻辑,转而采用了一种碎片化、非线性的结构,仿佛在解读一本被时间磨损得七零八落的古老手稿。初读时颇有些吃力,那些看似毫无关联的场景、人物和意识流片段,像散落的星辰,难以拼凑出清晰的星座图。但坚持下去,你会发现这种破碎感恰恰是其魅力所在——它完美地模拟了我们记忆和认知世界的随机性与不可靠性。特别是其中关于“重复”和“遗忘”的几组段落,那种反复出现的母题,如同潜意识的低语,一次次将你拉回主题的核心,却又在下一秒迅速隐去。这本书像是给热爱文学形式实验的读者准备的一份盛宴,它在挑战读者的理解极限,也同时在奖励那些愿意投入精力的探索者。

评分我必须承认,这本书的阅读体验是极具挑战性的,它不像那种能让你一口气读完的通俗小说,它更像一块需要反复咀嚼的陈年硬糖,味道的层次和后劲需要时间慢慢释放。作者的语言风格是一种极致的内敛与克制,很多重要的情感和冲突,都没有被直接渲染,而是被精心地“隐藏”在了密集的细节描写和晦涩的典故背后。这要求读者必须调动所有的文化背景和联想能力去“解码”。有那么几个瞬间,我甚至怀疑自己是否真正理解了作者的用意,但正是这种不确定性,使得阅读过程充满了智力上的刺激。它成功地营造了一种疏离的、近乎冰冷的氛围,但正是这种冷静,让隐藏在文字下的巨大悲剧感显得更加震撼。这是一本适合在安静的深夜,点一盏孤灯,反复阅读,并在空白处做下自己批注的书。

评分这部作品的想象力简直是突破天际的,它构建了一个既熟悉又陌生的世界观,让一切既有的认知框架都开始摇摇欲坠。我被那种宏大而又微观的叙事尺度深深吸引——上一秒还在审视宇宙的起源和终结,下一秒却聚焦于一片落叶的纹理。这种跳跃性处理,让人体会到一种庄严的荒谬感。作者对于符号的运用极其高明,每一个反复出现的物件,比如某种特定的建筑风格,或者某种罕见的动物,都承载了远超其物理意义的哲学重量。读这本书,感觉就像在进行一场高强度的脑力体操,它要求你保持高度的警觉,不断地在具象和抽象之间穿梭。它不像是在讲故事,更像是在编织一张覆盖现实所有缝隙的哲学挂毯,让人对“真实”的定义产生了深刻的怀疑。

评分这本书的魅力,很大程度上归功于它那股强大的、难以言喻的“氛围感”。它不靠情节驱动,而是靠情绪渗透。作者对光影、空间和寂静的描写达到了令人发指的精准度,仿佛他能捕捉到空气中每一个微粒的运动轨迹。我尤其喜欢那种弥漫在字里行间的忧郁和宿命感,这并非是流于表面的伤春悲秋,而是一种根植于存在本质的深刻叹息。阅读时,我时常会停下来,仅仅是为了回味某一个形容词的恰到好处,或者某一个句式的巧妙回环。它给人的感受,更像是一次被精心设计的沉浸式体验,而不是传统的阅读行为。这本书将文学的“美感”提升到了一个近乎仪式性的高度,让人在欣赏其形式之美的同时,也被其内在蕴含的巨大精神力量所折服。

评分格非的外国文学随笔对我影响很大。

评分前半部分,写印度和写环保的两篇完全可以不读;后半部分的文学批评棒极,尤其是对托尔斯泰、福楼拜、卡夫卡、乔伊斯和博尔赫斯的解读,格非或许是当代作家中对现代主义和世界文学着力最深的;值得商榷的是,格非企图用马克思主义对现代主义及其文化景观进行批判,在反思资本主义市场和商业同现代主义的关系时,绝少提及强大的利维坦对文学产生的影响,尤其是在近四十年中国的语境下,这些产生于近二十年前的批评,有“今天”和“新左派”的影子(李陀),如今,他还这样想吗?

评分关于乡村电影和乡村老师的描写出神入化

评分后头讲名著,没读过的来读他的分析非常剧透。不过好像又回到大学时候格非对着我们这帮啥都没读过的傻逼用那种干脆利落的说书腔调讲段子的过去嘞。

评分格非先生的随笔和文论。忆旧的文字十分亲切有趣,带着读者接近了那些不可磨灭的人和事。短评有见地,比较零散,值得细细思索。文学评论鞭辟入里,信息量大,对此有兴趣的读者可以获得许多启示。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有