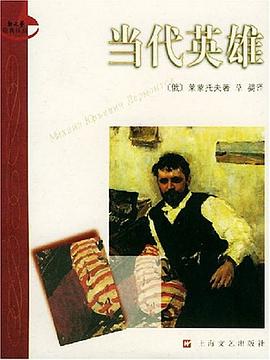

屠格涅夫,俄国著名作家《前夜·父与子》是其重要作品。《前夜》塑造了俄国农奴制改革“前夜”平民知识分子的“新人”形象,反映了当时社会运动由新的活动家来推动的历史趋向。《父与子》揭示了面临社会变革时期平民知识分子与贵族之间的矛盾。这两部小说均是揭露当时俄国社会矛盾和揭示社会发展方向的重要作品。

具体描述

读后感

摘自《新浪博客》 作者:艾 泽 十九世纪俄国著名作家屠格涅夫(1818~1884)是位卓越的、才气横溢的艺术大师。他描绘了无比广阔的俄国社会生活画面,塑造了种种生动的艺术形象,揭示了人民的美好心灵。他以自己的艺术珍品发展了俄国现实主义文学。 屠格涅夫出生于一...

评分《前夜》读书笔记 为了解屠格涅夫《前夜》中男主人公英沙罗夫的背景,我特意查阅了“保加利亚”的词条。保加利亚位于巴尔干半岛东北部,与土耳其接壤,14世纪被奥斯曼帝国吞并,此后灭国500年,1878年独立,东欧剧变后确立了资本主义政治制度。所谓“前夜”,意即爱国青年志士...

评分 评分摘自《新浪博客》 作者:艾 泽 十九世纪俄国著名作家屠格涅夫(1818~1884)是位卓越的、才气横溢的艺术大师。他描绘了无比广阔的俄国社会生活画面,塑造了种种生动的艺术形象,揭示了人民的美好心灵。他以自己的艺术珍品发展了俄国现实主义文学。 屠格涅夫出生于一...

用户评价

像巴扎罗夫这样的虚无主义者的生平注定是无法叙述的,他们与世界隔离,与父母隔离,他们介入人生的程序不像俄罗斯土地上的人们那样,受爱或家庭等传统所支配。他们一生漂泊,找不到落脚的地方,哪怕是生于斯长于斯的故土,哪怕回到有父母的家中,也无法获得归家的安适之感,他们只能像海中的飞鱼,只在跃入空中时才与世人短暂地相依,短暂地相聚,最终他们还是要回到无垠的大海,过那种深海一般静怖又痛苦的孤独生活。父与子,是古老自然按部就班的人类生活与不被驯服脱轨流亡的处境之间的永久拉锯,但这只会发生在巴扎罗夫们的身上,因为其他人都继续过他们的生活(两者间的水火不容也发生在译者巴金的小说里,不过革命色彩更浓)。两部小说描写乡间自然的文字都很美,像读蒲宁似的,而每一章节轻巧利落又意犹未尽结束又是另一种审美的愉悦。

评分死是一种古老的玩笑,但它对每个人都很新鲜。

评分《父与子》不愧为陀思妥耶夫斯基推崇的小说。屠格涅夫的节奏感真的很不错。

评分不论是英沙罗夫还是巴扎罗夫,他们坚韧独特的个性都是令人尊敬却难以接近的。变革前夕,通过这两幅不同角度的自画像,投射出的是屠格涅夫焦灼困顿的壮志未酬。

评分没感觉

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有