具体描述

“物尽其用”是一个由“破烂儿”组成的庞大方阵,承载了亲人间相濡以沫的痕迹与温暖,承载了物资匮乏时代对生活的理解与敬重。

“物尽其用”是对一个逝去时代的展览,从北京到光州,从柏林到纽约,无数观众默默地流下眼泪,好像突然见到过世已久的亲人与挚友。

“物尽其用”是一种默默地收集与保存爱的哲学, 顽强地对抗着将置换与丢弃作为基本态度的当下,记录着中国老百姓对家庭与生活的永恒的爱。

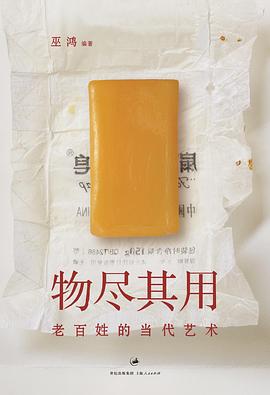

赵湘源是宋冬的母亲,像中国千千万万勤俭持家的妇女一样,她保存下大量的生活物品:化石般的洗衣皂、孩子们丢弃的玩具、堆积如山的瓶瓶罐罐锅碗瓢盆……“物尽其用”是她的人生信条。艺术史家巫鸿和当代艺术家宋冬,与赵湘源女士一起,将她的这些庞大的收藏变成了一次巡回世界的展览。

作者简介

巫鸿 美国芝加哥大学教授,美术史家

宋冬 当代多媒介艺术家

赵湘源 我们故事的主角,宋冬的母亲

目录信息

治疗的记忆

材料•计划•展览•记忆的交流

《物尽其用》与中国社会

家庭伦理•重构家庭•尾声

第二部分 赵湘源:物尽其用

衣

母亲做的衣服•木板箱子里的破衣服•公公婆婆柜子里的衣服•做衣服•绿军装•布和票证•再说布头儿•李师傅做的布柜•废品站买的布柜•线绳•鞋•丝棉被和棉花

食

团聚时的餐具•婆母的石磨和高压锅•天蓝色的塘瓷碗•吃饭、做饭•酒

住

大房子、小房子、小小房子•盖个临时厨房•盖棚拆棚•我们家的房子•木料•木板•椅子•床和沙发•花盆•花盆里的土

用

肥皂•洗•搓板•盆和水桶•工具•鸟笼子•餐盒•瓶子盖•宋冬的小铁车•玩具•电视•表•两个箱子

第三部分 访谈•观后感•评论

宋冬和喻瑜谈“物尽其用”北京展

宋冬:《物尽其用》的生活艺术

“物尽其用”:一个感人的展览 十步

博客观后感(1)

博客观后感(2)

在MoMA观看《物尽其用》有感 戴慧思(Deborah Davis)

艺术改变生活 冯博一

宋冬:物尽其用 王东

北京生活元素的合集 霍兰•科特(Holland Cotter)

· · · · · · (收起)

读后感

看过这件作品的许多人都默默流下了眼泪。确切地说,这不是“一件”作品,而是一万多件各种破旧、残缺、乃至从未使用的物品的总和;这也不是一件“作品”,而是一个人生活的总和。和其他艺术家不一样,艺术装置《物尽其用》的作者赵湘源并不是在有意识地“创作”,她只是固执地...

评分 评分最近读的书里,没想到看《物尽其用》看哭了,在出差的飞机上看了三分之二,坐在椅子上抹了半天眼泪。 这是一个名为《物尽其用》的展览记录,展览的内容是艺术家宋冬的母亲从1950年代开始就收集囤积的家用物品,用过的、待用的、没用的……数量巨大,物无巨细……几百块干透的肥...

评分 评分来源:东方早报 作者:石剑锋 巫鸿是芝加哥大学教授、美术史家,早年任职于北京故宫博物院书画组、金石组,获中央美院美术史系硕士学位,1987年获哈佛大学美术史与人类学双博士学位。这些年受聘主持芝加哥大学亚洲艺术的教学、研究项目,执“斯德本特殊贡献教授”讲席,2002...

用户评价

这本书,就像一位经验丰富的工匠,用他的双手,向我展示了“化腐朽为神奇”的奥秘。它没有冗长的理论,没有抽象的概念,只有对“物”最本真的探索,和对“用”最深刻的理解。我一直以为,“物尽其用”是一种技巧,是一种方法,是一种可以速成的能力。然而,《物尽其用》却告诉我,这是一种智慧,一种对生命和世界的理解。 作者以极其细腻的笔触,描绘了生活中那些被我们轻易忽略的“价值”。它让我明白,所谓的“物尽其用”,不仅仅是将一件物品的功能发挥到极致,更是要挖掘出它所蕴含的“情感价值”、“历史价值”和“艺术价值”。 我家里有一件老旧的木桌,上面布满了岁月的痕迹,我一直把它当做餐桌,觉得它已经完成了使命。读了《物尽其用》后,我才开始认真地观察它,我看到它精湛的榫卯结构,我感受到它沉甸甸的质感。我突然觉得,它不仅仅是一张桌子,更是承载了我家庭无数记忆的“见证者”。 我尝试着去修复它,我请教了木匠,了解如何去打磨,如何去上漆。当这张旧木桌重新出现在我的客厅时,我感受到了一种前所未有的满足感。它不再是角落里的“废物”,而是客厅里最耀眼的“艺术品”。这种“用”的方式,已经超越了单纯的功能性,而是一种精神上的升华。 书中关于“创造”的论述,也让我受益匪浅。作者认为,创造并非凭空产生,而是源于对现有事物的深刻理解和巧妙组合。很多时候,我们觉得“没东西可创造”,是因为我们被固有的思维模式所束缚,未能看到事物之间的联系。 我一直喜欢收集一些旧的报纸,我曾以为它们只是“废弃物”。读了《物尽其用》后,我尝试着将它们缝制成各种手工制品,比如包装纸、花束的衬垫、甚至是装饰画。这个过程,让我体会到了前所未有的乐趣,也让我觉得,我所拥有的,不再是简单的物品,而是我亲手创造的“艺术品”。 这本书让我学会了“看见”事物的潜在价值,学会了“用心”去感受和利用。我不再对一些“老旧”的事物抱有偏见,而是愿意去探索它们内在的美。我甚至开始尝试着去“改造”我的旧衣物,用一些简单的缝纫技巧,将它们变成更具个性的时尚单品。 我曾几何时,对于“浪费”的概念,仅仅停留在物质层面,觉得浪费食物,浪费水是可耻的。但《物尽其用》让我明白,浪费的范畴远远不止于此。时间上的浪费,精力上的浪费,情感上的浪费,这些都是更加可怕的“浪费”。 我开始反思自己,我是否真正地“用”好了我的时间?我是否把我的精力投入到了最有价值的事情上?我是否用心去经营我的人际关系?这种对“自我”的审视,让我变得更加清醒和自律。 《物尽其用》这本书,不仅仅是一本关于“如何利用物品”的书,更是一本关于“如何生活”的书。它教会我,用一种更加积极,更加有创造性的方式去面对生活,去发现生活中的美好。 我强烈推荐这本书给每一个渴望在生活中找到更多意义的人。它会让你重新认识自己,重新认识你所拥有的,并且重新认识生活的无限可能。

评分这本书,就像一位经验丰富的向导,带领我走进了“物”的奇妙世界,让我看到了那些被我忽视的闪光点。它没有冗长的理论,没有空洞的口号,只有对“物”最真挚的探索,和对“用”最深刻的理解。我一直以为,“物尽其用”是一种被动的行为,是一种不得已的选择,是一种缺乏创意的表现。然而,《物尽其用》却让我看到了“物尽其用”的无限可能,它是一种主动的创造,是一种充满智慧的艺术。 作者以其细腻的笔触,描绘了生活中那些被我们轻易遗忘的“价值”。它让我意识到,很多时候,我们之所以觉得物品“无用”,并非因为它们本身缺乏价值,而是因为我们未能以一种更具想象力的方式去“用”它们。 我家里有一件旧的皮夹克,它有些磨损,款式也不再流行,我一直把它放在衣柜里,觉得它已经完成了使命。读了《物尽其用》后,我才开始认真地审视它。我发现,它的皮质依旧柔软,设计也颇具复古感。我尝试着为它重新护理,甚至在内衬上进行了一些简单的刺绣。 当我完成这一切,看着焕然一新的皮夹克重新回到我的衣橱时,我感受到了一种前所未有的成就感。它不再是需要被丢弃的“垃圾”,而是我的“个性单品”,是我生活的一部分,它所承载的,是我的风格和创意。这种“用”的方式,已经超越了单纯的功能性,而是一种精神上的表达。 书中关于“连接”的论述,也让我深有感触。作者认为,物品之间的连接,以及物品与人之间的连接,才是“物尽其用”的关键。很多时候,我们之所以觉得物品“无用”,是因为它们与我们的生活脱节,未能与我们产生有效的连接。 我曾几何时,有一个闲置的旧行李箱,它占据着房间的一角,显得十分碍眼。读了《物尽其用》后,我尝试着将它与我的绿植结合起来,将一些书籍与装饰品错落有致地摆放。我甚至在行李箱旁摆放了一个舒适的坐垫,让它成为我生活的一部分。 当我看到这个充满生机和人文气息的行李箱时,我才真正体会到了“物尽其用”的精髓。它不再是独立的物件,而是与我的生活方式,我的兴趣爱好紧密相连。这种“连接”的力量,让每一个被“用”起来的物品,都散发着独特的光彩。 《物尽其用》这本书,不仅仅是一本关于“如何利用物品”的书,更是一本关于“如何生活”的书。它教会我,用一种更加积极,更加有创造性的方式去面对生活,去发现生活中的美好。 我强烈推荐这本书给每一个渴望在生活中找到更多意义的人。它会让你重新认识自己,重新认识你所拥有的,并且重新认识生活的无限可能。

评分一直以来,我对事物的“价值”总有着模糊不清的概念,常常觉得一些物品随着时间的流逝而蒙尘,或者被遗忘在角落,默默地失去了它们曾经的光彩。直到我偶然翻开了《物尽其用》,这本书的出现,简直像一道闪电击中了我的认知盲区。我承认,在阅读之前,我以为“物尽其用”仅仅是字面意思,是教你如何把旧物改造,变成新的生活用品,或是如何精打细算地利用每一寸空间。但事实远非如此,这本书带给我的冲击,是一种哲学层面的启迪。 它不仅仅是关于“物”的,更是关于“用”的。作者以一种极其细腻的笔触,描绘了生活中的种种“浪费”——不仅仅是物质上的浪费,更是时间、精力、甚至情感上的浪费。我开始审视自己,那些闲置的衣物,那些未读的书籍,那些被搁置的爱好,那些未曾表达的感谢,它们都在无声地诉说着一种“未尽其用”的遗憾。书中分享的案例,有的是老物件在几代人手中焕发新生,有的则是看似普通的材料,通过独特的视角和巧妙的设计,变成了令人惊叹的艺术品。我被那些故事深深吸引,也开始尝试着去发现身边被忽视的“价值”。 比如,我家里有一个老旧的木箱,一直被我当做储物箱,塞满了各种杂物。读了《物尽其用》后,我才意识到,这个箱子本身有着独特的历史感和质感。我开始查阅资料,了解它的制作工艺,甚至尝试着去修复它表面的划痕,打磨出它原本的光泽。最后,我并没有把它藏起来,而是把它放在客厅,作为一件装饰品,同时里面也摆放着我珍视的相册和纪念品。这种“用”的方式,不再是为了简单地收纳,而是为了让它重新融入我的生活,成为我生活的一部分,它的价值也因此被重新定义。 这本书让我明白,很多时候,我们所谓的“需要”,是被社会和消费主义所塑造的。我们总以为需要更多更好的东西,却忽略了身边那些已经拥有的,那些可以被赋予新生命的事物。作者举例说,一个破旧的衣架,在很多人眼中是丢弃的垃圾,但在某些人手里,却能变成精美的烛台,或者承载回忆的相框。这种转变,需要的不仅仅是技巧,更是一种看待事物的“心”。 我曾几何时,对家里的许多物品都抱有一种“用完即弃”的态度,觉得它们完成了使命,就可以功成身退了。这种想法,在阅读《物尽其用》后,得到了彻底的颠覆。书中的很多例子,都展示了如何通过简单的改造,就能让旧物焕发新的活力,甚至提升它们的价值。我开始留意家里的旧家具,那些曾经被我嫌弃的,现在在我的眼中,却有了新的可能。我尝试着为一张老旧的椅子重新刷漆,更换坐垫,它立刻就变得时尚起来,甚至比新买的家具更有故事感。 这种“用”的理念,也延伸到了我的工作和学习中。我开始反思,我是否真正地“用”尽了我所拥有的知识和技能?我是否在重复着低效的劳动?书中关于“时间管理”和“精力分配”的讨论,让我受益匪浅。作者鼓励我们去发掘那些被我们忽视的“时间碎片”,去利用那些看似微不足道的“技能”,将它们汇聚起来,就能产生巨大的能量。 读到书中关于“情感价值”的部分,我更是深受触动。很多时候,我们对于一些物品的依恋,并非因为它们有多么昂贵或实用,而是因为它们承载着我们的回忆和情感。书中的作者,并没有鼓励我们去囤积物品,而是教导我们如何去珍惜那些真正有意义的物品,如何去赋予它们更深层的情感连接。 我记得我曾经有个旧笔记本,里面记录了我大学时期的许多笔记和想法,我一直舍不得丢弃,但也一直没有再翻阅过。读了《物尽其用》后,我将它重新拿了出来,翻看了那些泛黄的纸页,那些曾经的思绪,仿佛又回到了我的眼前。我决定把它装裱起来,放在书架上,它不再是简单的笔记,而是我青春岁月的见证,是一种无价的情感财富。 这本书最大的魅力在于,它不是一种说教,而是一种分享。作者用大量的真实案例,让我们看到“物尽其用”并非遥不可及,而是可以融入我们日常生活的点滴之中。我发现,我曾经的一些“扔掉”的决定,在回想起来,是多么的可惜。那些看似不起眼的东西,其实都可能蕴藏着巨大的潜力。 我开始尝试着去“看见”物品的内在价值,而不是仅仅看到它们的外在功能。我注意到,很多旧衣服,只要稍加改造,就可以变成时尚的配饰,或者成为孩子的玩具。我家的旧窗帘,我用它们缝制了几个抱枕,现在它们成了客厅里最受欢迎的装饰。这种“变废为宝”的过程,让我充满了成就感。 《物尽其用》这本书,真的让我的人生观和消费观都得到了很大的改变。我不再盲目地追求新奇和奢侈,而是开始学会去发现和创造“价值”。我坚信,这本书将陪伴我走过很长的路,在未来的日子里,我会不断地从中汲取灵感,去践行“物尽其用”的生活哲学。

评分这本书,仿佛一位慈祥的长者,用最朴实无华的语言,为我打开了另一扇认知世界的大门。它没有华丽的辞藻,没有艰深的理论,却能以一种润物细无声的方式,悄然改变着我看待“拥有”这件事的视角。我曾以为,“物尽其用”不过是一种生活的小技巧,一种省钱的手段,是一种对资源的珍惜。然而,《物尽其用》却让我明白,它是一种智慧,一种态度,一种对生活的热爱。 作者以其独特的视角,捕捉到了生活中那些被我们匆忙忽略的“价值”。它让我意识到,很多时候,我们之所以会产生“浪费”,并非因为物品本身没有价值,而是因为我们未能发现和理解其价值,我们被固有的思维模式所束缚,未能以一种更开放、更具创造性的眼光去看待事物。 我家里有一件旧的木质摇椅,它有些陈旧,款式也不再流行,我一直把它放在阳台上,觉得它已经完成了使命。读了《物尽其用》后,我才开始认真地审视它。我看到它流畅的线条,我感受到它坚实的支撑。我突然觉得,它不仅仅是一把摇椅,更是承载了我童年时代无数美好回忆的“时光机器”。 我尝试着去修复它,我请教了木匠,了解如何去打磨,如何去上漆。当我完成这一切,看着焕然一新的摇椅重新回到我的阳台时,我感受到了一种前所未有的成就感。它不再是角落里的“废物”,而是我的“舒适角落”,是我生活的一部分,它所承载的,是我的放松和回忆。这种“用”的方式,已经超越了单纯的功能性,而是一种精神上的慰藉。 书中关于“连接”的论述,也让我深有感触。作者认为,物品之间的连接,以及物品与人之间的连接,才是“物尽其用”的关键。很多时候,我们之所以觉得物品“无用”,是因为它们与我们的生活脱节,未能与我们产生有效的连接。 我曾几何时,有一个闲置的旧书架,它占据着房间的一角,显得十分碍眼。读了《物尽其用》后,我尝试着将它与我的绿植结合起来,将一些书籍与装饰品错落有致地摆放。我甚至在书架旁摆放了一个舒适的阅读椅,让它成为我生活的一部分。 当我看到这个充满生机和人文气息的书架时,我才真正体会到了“物尽其用”的精髓。它不再是独立的物件,而是与我的生活方式,我的兴趣爱好紧密相连。这种“连接”的力量,让每一个被“用”起来的物品,都散发着独特的光彩。 《物尽其用》这本书,不仅仅是一本关于“如何利用物品”的书,更是一本关于“如何生活”的书。它教会我,用一种更加积极,更加有创造性的方式去面对生活,去发现生活中的美好。 我强烈推荐这本书给每一个渴望在生活中找到更多意义的人。它会让你重新认识自己,重新认识你所拥有的,并且重新认识生活的无限可能。

评分当我拿起《物尽其用》这本书时,我并未期望它能给我带来多大的改变。在我看来,“物尽其用”不过是小时候父母常挂在嘴边的一句话,是一种朴素的生活理念,似乎早已融入了我的骨血,无需再从书中学习。然而,这本书却以一种我始料未及的方式,颠覆了我对“物尽其用”的认知,将我从一种僵化的理解中解放出来,让我看到了更广阔的天地。 作者并没有简单地罗列各种“改造旧物”的技巧,而是将“物尽其用”上升到了哲学的层面。它让我意识到,我们之所以会产生“浪费”,很多时候并非因为物品本身没有价值,而是因为我们未能发现和理解其价值。我们被固有的思维模式所束缚,未能以一种更开放、更具创造性的眼光去看待事物。 我曾经有个闲置的旧衣柜,它有些老旧,款式也不再流行,我一直打算把它处理掉。读了《物尽其用》后,我才开始认真地审视它。我发现,它的木材质感极佳,结构也十分稳固。我尝试着为它重新刷上漆,更换了把手,甚至在门板上进行了一些简单的雕刻。 当我完成这一切,看着焕然一新的衣柜重新回到我的房间时,我感受到了一种前所未有的成就感。它不再是需要被丢弃的“垃圾”,而是我的“杰作”,是我生活的一部分,它所承载的,是我的心血和创意。这种“用”的方式,已经超越了单纯的功能性,而是一种精神的满足。 书中关于“连接”的论述,也让我深有感触。作者认为,物品之间的连接,以及物品与人之间的连接,才是“物尽其用”的关键。很多时候,我们之所以觉得物品“无用”,是因为它们与我们的生活脱节,未能与我们产生有效的连接。 我曾几何时,有一个闲置的旧书架,它占据着房间的一角,显得十分碍眼。读了《物尽其用》后,我尝试着将它与我的绿植结合起来,将一些书籍与装饰品错落有致地摆放。我甚至在书架旁摆放了一个舒适的阅读椅,让它成为我生活的一部分。 当我看到这个充满生机和人文气息的书架时,我才真正体会到了“物尽其用”的精髓。它不再是独立的物件,而是与我的生活方式,我的兴趣爱好紧密相连。这种“连接”的力量,让每一个被“用”起来的物品,都散发着独特的光彩。 《物尽其用》这本书,不仅仅是一本关于“如何利用物品”的书,更是一本关于“如何生活”的书。它教会我,用一种更加积极,更加有创造性的方式去面对生活,去发现生活中的美好。 我强烈推荐这本书给每一个渴望在生活中找到更多意义的人。它会让你重新认识自己,重新认识你所拥有的,并且重新认识生活的无限可能。

评分这本书,就好比一位睿智的长者,用最平实的话语,向我揭示了生活的奥秘。它没有惊天动地的故事,没有跌宕起伏的情节,却能在字里行间,悄悄地触动你内心最柔软的地方,让你开始思考,那些我们习以为常的“拥有”,究竟意味着什么。 在我翻开《物尽其用》之前,我一直认为,“物尽其用”是一种生活态度,是一种勤俭节约的表现。我以为它仅仅是指,不要浪费食物,不要随意丢弃旧物,而是要把它们用到极致。然而,这本书却将“物尽其用”的维度,无限地拓宽了。 作者以一种极其细腻的观察力,捕捉到了生活中那些被我们忽视的“价值”。它让我明白,所谓的“物尽其用”,不仅仅是把一件物品的功能发挥到最大化,更是要挖掘出它所蕴含的“情感价值”、“历史价值”和“艺术价值”。 我家里有一件老旧的皮箱,我一直把它当做储物箱,塞满了各种杂物。读了《物尽其用》后,我才意识到,这个皮箱本身,就是一件充满故事的“古董”。我开始了解它的制作工艺,它的品牌历史,甚至尝试着去修复它表面的划痕,打磨出它原本的光泽。 当这个皮箱被我摆放在客厅,里面收纳着我的珍藏的纪念品时,它就不再仅仅是一个箱子,而是我家庭情感的载体,是我生活故事的延续。这种“用”的方式,已经超越了物质本身,而是一种精神上的富足。 书中关于“创造”的论述,也让我受益匪浅。作者认为,创造并非凭空产生,而是源于对现有事物的深刻理解和巧妙组合。很多时候,我们觉得“没东西可创造”,是因为我们被固有的思维模式所束缚,未能看到事物之间的联系。 我一直喜欢收集一些旧的布料,我曾以为它们只是“废弃物”。读了《物尽其用》后,我尝试着将它们缝制成各种手工制品,比如靠垫、玩偶、甚至是装饰画。这个过程,让我体会到了前所未有的乐趣,也让我觉得,我所拥有的,不再是简单的物品,而是我亲手创造的“艺术品”。 这本书让我学会了“看见”事物的潜在价值,学会了“用心”去感受和利用。我不再对一些“老旧”的事物抱有偏见,而是愿意去探索它们内在的美。我甚至开始尝试着去“改造”我的旧衣物,用一些简单的缝纫技巧,将它们变成更具个性的时尚单品。 我曾几何时,对于“浪费”的概念,仅仅停留在物质层面,觉得浪费食物,浪费水是可耻的。但《物尽其用》让我明白,浪费的范畴远远不止于此。时间上的浪费,精力上的浪费,情感上的浪费,这些都是更加可怕的“浪费”。 我开始反思自己,我是否真正地“用”好了我的时间?我是否把我的精力投入到了最有价值的事情上?我是否用心去经营我的人际关系?这种对“自我”的审视,让我变得更加清醒和自律。 《物尽其用》这本书,不仅仅是一本关于“如何利用物品”的书,更是一本关于“如何生活”的书。它教会我,用一种更加积极,更加有创造性的方式去面对生活,去发现生活中的美好。 我强烈推荐这本书给每一个渴望在生活中找到更多意义的人。它会让你重新认识自己,重新认识你所拥有的,并且重新认识生活的无限可能。

评分这本书,就像一位技艺精湛的雕塑家,用他那双灵巧的手,将平凡的“物”打磨成一件件充满生命力的艺术品。它没有冗长的理论,没有艰深的术语,只有对“物”最真挚的敬畏,和对“用”最深刻的理解。我一直以为,“物尽其用”是一种被动的行为,是一种不得不为的妥协,是一种缺乏创意的表现。然而,《物尽其用》却让我看到了“物尽其用”的无限可能,它是一种主动的创造,是一种充满智慧的表达。 作者以其细腻的笔触,描绘了生活中那些被我们匆忙忽略的“价值”。它让我意识到,很多时候,我们之所以觉得物品“无用”,并非因为它们本身缺乏价值,而是因为我们未能以一种更具想象力的方式去“用”它们。 我家里有一件旧的牛仔裤,它有些破旧,款式也不再流行,我一直把它放在衣柜里,觉得它已经完成了使命。读了《物尽其用》后,我才开始认真地审视它。我看到它坚韧的布料,我感受到它独特的纹理。我突然觉得,它不仅仅是一条牛仔裤,更是承载了我青春时代无数回忆的“时光碎片”。 我尝试着去改造它,我请教了朋友,了解如何去剪裁,如何去缝制。当我完成这一切,看着焕然一新的牛仔裤变成了一个充满个性的手提包时,我感受到了一种前所未有的成就感。它不再是角落里的“废物”,而是我的“时尚配饰”,是我生活的一部分,它所承载的,是我的风格和创意。这种“用”的方式,已经超越了单纯的功能性,而是一种精神上的表达。 书中关于“连接”的论述,也让我深有感触。作者认为,物品之间的连接,以及物品与人之间的连接,才是“物尽其用”的关键。很多时候,我们之所以觉得物品“无用”,是因为它们与我们的生活脱节,未能与我们产生有效的连接。 我曾几何时,有一个闲置的旧书架,它占据着房间的一角,显得十分碍眼。读了《物尽其用》后,我尝试着将它与我的绿植结合起来,将一些书籍与装饰品错落有致地摆放。我甚至在书架旁摆放了一个舒适的阅读椅,让它成为我生活的一部分。 当我看到这个充满生机和人文气息的书架时,我才真正体会到了“物尽其用”的精髓。它不再是独立的物件,而是与我的生活方式,我的兴趣爱好紧密相连。这种“连接”的力量,让每一个被“用”起来的物品,都散发着独特的光彩。 《物尽其用》这本书,不仅仅是一本关于“如何利用物品”的书,更是一本关于“如何生活”的书。它教会我,用一种更加积极,更加有创造性的方式去面对生活,去发现生活中的美好。 我强烈推荐这本书给每一个渴望在生活中找到更多意义的人。它会让你重新认识自己,重新认识你所拥有的,并且重新认识生活的无限可能。

评分这本书,像一股清流,缓缓注入我那被消费主义裹挟得有些浑浊的心田。它没有说教,没有指责,只是以一种温润的语调,娓娓道来,却在我的心底激起了层层涟漪,让我开始反思,我与“物”的关系,是否真的健康而有意义。 在我看来,“物尽其用”一直是我的生活准则,我习惯于把一件物品用到“不能再用”为止。然而,《物尽其用》却让我明白,这仅仅是“用”的初级阶段。真正的“物尽其用”,是一种对物品内在价值的深度挖掘,是一种超越了物质本身的情感联结,是一种充满智慧的创造。 作者在书中,以其敏锐的洞察力,捕捉到了那些被我们轻易遗忘的“价值”。它让我意识到,很多时候,我们之所以觉得物品“无用”,并非因为它们本身缺乏价值,而是因为我们未能以一种更具想象力的方式去“用”它们。 我家里有一件旧的收音机,它早已无法发出声音,我一直把它放在角落里,觉得它已经完成了使命。读了《物尽其用》后,我才开始认真地审视它。我看到它怀旧的造型,我感受到它沉甸甸的质感。我突然觉得,它不仅仅是一台收音机,更是承载了我童年时代无数美好回忆的“时光胶囊”。 我尝试着将它改造,我拆开了它的外壳,用它作为内部的装饰,我甚至在里面摆放了一些我珍藏的老照片。当这个“改造”后的收音机重新出现在我的客厅时,它不再是角落里的“废物”,而是我的“艺术品”,是我生活的一部分,它所承载的,是我的回忆和情感。这种“用”的方式,已经超越了单纯的功能性,而是一种精神上的寄托。 书中关于“连接”的论述,也让我深有感触。作者认为,物品之间的连接,以及物品与人之间的连接,才是“物尽其用”的关键。很多时候,我们之所以觉得物品“无用”,是因为它们与我们的生活脱节,未能与我们产生有效的连接。 我曾几何时,有一个闲置的旧书桌,它占据着房间的一角,显得十分碍眼。读了《物尽其用》后,我尝试着将它与我的绿植结合起来,将一些书籍与装饰品错落有致地摆放。我甚至在书桌旁摆放了一个舒适的阅读椅,让它成为我生活的一部分。 当我看到这个充满生机和人文气息的书桌时,我才真正体会到了“物尽其用”的精髓。它不再是独立的物件,而是与我的生活方式,我的兴趣爱好紧密相连。这种“连接”的力量,让每一个被“用”起来的物品,都散发着独特的光彩。 《物尽其用》这本书,不仅仅是一本关于“如何利用物品”的书,更是一本关于“如何生活”的书。它教会我,用一种更加积极,更加有创造性的方式去面对生活,去发现生活中的美好。 我强烈推荐这本书给每一个渴望在生活中找到更多意义的人。它会让你重新认识自己,重新认识你所拥有的,并且重新认识生活的无限可能。

评分这是一本让我开始重新审视“拥有”这个概念的书。在我看来,很多时候,我们被物质所裹挟,以为拥有得越多,就越能获得幸福和满足。然而,《物尽其用》却以一种温和而深刻的方式,揭示了另一种可能性——真正的满足,或许并非来自于不断地获取,而是来自于对现有事物的深入理解和有效利用。 我记得,我曾经是个标准的“购物狂”,看到打折季就忍不住囤货,总觉得“买了不亏”。家里的衣柜早已被塞得满满当当,但我依然觉得“没衣服穿”。这本书,就像一面镜子,照出了我购物习惯背后的空虚和焦虑。作者用生动的语言,描绘了那些被遗忘在角落的物品,它们静静地诉说着被忽视的价值,也诉说着一种无形的“浪费”。 我开始尝试着去“断舍离”,但这不是简单地扔掉东西,而是去思考每一件物品对我而言的真正意义。我翻出了很多曾经购买却从未用过,甚至连吊牌都未拆的物品,我问自己,我为什么会买它们?它们真的能满足我的需求吗?这种自我审视的过程,让我更加了解自己的内心需求,也让我更加珍惜那些我真正需要,并且能够充分利用的物品。 书中关于“物品的生命周期”的讨论,让我印象深刻。作者提出,很多物品,即使已经完成了它们最初的功能,依然可以被赋予新的生命,成为其他事物的一部分。比如,废弃的轮胎,可以变成舒适的座椅;旧报纸,可以用来包裹易碎品,或者作为植物的天然肥料。这种“循环利用”的理念,不仅环保,更是一种智慧。 我尝试着将书中的一些想法运用到我的生活中。我开始学习缝纫,用旧的T恤制作购物袋,用废弃的牛仔裤制作手提包。这个过程,让我体验到了创造的乐趣,也让我觉得,我所拥有的,不再是简单的物品,而是我亲手创造的“作品”。这些作品,因为注入了我的时间和心血,而显得格外珍贵。 更让我惊讶的是,这本书的“用”不仅仅局限于物质层面,它还深入到了精神层面。作者鼓励我们去“用”好自己的时间,去“用”好自己的才华,去“用”好自己的人际关系。我们总以为自己有很多时间,有很多精力,但常常是在无谓的消磨中流逝。这本书,提醒我们要珍惜每一分每一秒,要把它们投入到真正有价值的事情上。 我曾经有过一个搁置了很久的写作计划,总觉得没有时间,没有灵感。读了《物尽其用》后,我开始尝试着每天抽出半个小时,去记录我的想法,去构思我的故事。我发现,当我对“时间”有了更深的敬畏,并且学会了有效地分配它时,很多看似不可能的事情,都变成了可能。 这本书的语言风格也很独特,既有哲人的深邃,又有生活家的亲切。作者并没有用高深的理论去压迫读者,而是用一个个鲜活的例子,一点点地渗透到你的认知里。我常常在阅读过程中,会心一笑,或者陷入沉思。 我尤其喜欢书中关于“整理”的章节。它不仅仅是关于空间的整理,更是关于心灵的整理。当你的生活空间被杂物堆满时,你的内心也会随之变得混乱。通过整理,我们不仅能找回失去的物品,更能找回内心的平静。 我曾经的家,总是显得杂乱无章,我总是抱怨空间不够。读了《物尽其用》之后,我开始认真地审视我的物品,我发现,很多时候,是物品太多,而不是空间太小。我学会了如何去分类,如何去收纳,如何去让每一个物品都“各归其位”。当我看到整洁有序的家时,我感到前所未有的轻松。 总而言之,《物尽其用》这本书,给我带来了深刻的改变。它让我从一个物质的奴隶,变成了一个物质的主人。它让我看到了生活的另一种可能性,一种更加丰富,更加有意义的可能性。我强烈推荐这本书给每一个对生活有所追求的人。

评分这本书,就像一个久未谋面的老友,在恰当的时机,敲响了我的心门。它没有华丽的辞藻,没有故弄玄虚的理论,只有一种朴实而深刻的智慧,悄无声息地改变着我看待世界的方式。我一直以为,自己是一个懂得生活的人,懂得珍惜,懂得节俭,但直到我翻开《物尽其用》,我才发现,原来我对“物尽其用”的理解,是如此的浅薄。 作者在书中,并没有直接教你如何“改造”旧物,而是从更宏观的角度,去探讨“价值”本身。它让我意识到,很多时候,我们对物品的“价值”判断,是被外界所定义的,是被潮流所裹挟的。一件物品,在大多数人眼中可能已经失去了价值,但在某些人手里,它却能焕发出璀璨的光芒。 我记得我家里有一把用了十几年的旧椅子,上面布满了岁月的痕迹,我一直把它放在角落里,觉得它已经完成了使命。读了《物尽其用》后,我才开始认真地观察它,我看到它精湛的榫卯结构,我感受到它沉甸甸的质感。我突然觉得,它不仅仅是一把椅子,更是承载了我家庭无数记忆的“见证者”。 我尝试着去修复它,我请教了木匠,了解如何去打磨,如何去上漆。当这把旧椅子重新出现在我的客厅时,我感受到了一种前所未有的满足感。它不再是角落里的“废物”,而是客厅里最耀眼的“艺术品”。这种“用”的方式,已经超越了单纯的功能性,而是一种精神上的升华。 书中关于“创造力”的论述,也让我深受启发。作者认为,创造力并非少数人的天赋,而是每个人与生俱来的能力,关键在于我们是否愿意去发掘和运用。很多时候,我们之所以觉得“没东西可创造”,是因为我们被固有的思维模式所束缚。 我曾经有个习惯,就是喜欢收集一些旧物件,比如老照片,旧信件,旧海报。我一直以为它们只是“收藏品”,但读了《物尽其用》后,我发现,它们可以被赋予新的生命。我将一些旧海报拼贴成一幅独特的装饰画,将一些旧信件装裱起来,作为书房的摆设。这些“二次创作”的过程,让我体会到了前所未有的乐趣。 这本书让我学会了“看见”事物的潜在价值,学会了“用心”去感受和利用。我不再对一些“老旧”的事物抱有偏见,而是愿意去探索它们内在的美。我甚至开始尝试着去“改造”我的旧衣物,用一些简单的缝纫技巧,将它们变成更具个性的时尚单品。 我曾几何时,对于“浪费”的概念,仅仅停留在物质层面,觉得浪费食物,浪费水是可耻的。但《物尽其用》让我明白,浪费的范畴远远不止于此。时间上的浪费,精力上的浪费,情感上的浪费,这些都是更加可怕的“浪费”。 我开始反思自己,我是否真正地“用”好了我的时间?我是否把我的精力投入到了最有价值的事情上?我是否用心去经营我的人际关系?这种对“自我”的审视,让我变得更加清醒和自律。 《物尽其用》这本书,不仅仅是一本关于“如何利用物品”的书,更是一本关于“如何生活”的书。它教会我,用一种更加积极,更加有创造性的方式去面对生活,去发现生活中的美好。 我强烈推荐这本书给每一个渴望在生活中找到更多意义的人。它会让你重新认识自己,重新认识你所拥有的,并且重新认识生活的无限可能。

评分宋的妈妈的一生,做成了这一件艺术作品。真实情感,最打动人,胜过很多无病呻吟。

评分巫鸿回国浪费他自己和读者的生命

评分这恐怕算不上杜尚式的“现成品”吧。

评分在我看来,这本书算是巫鸿“纪念碑性”概念的现代化延续,用一个策展来指示具有历史性与纪念性的实体应该如何才能够达到“物尽其用”的境界。

评分做策展人当如巫鸿,做艺术家当如宋冬。很可惜没有亲眼看过这个展览,这才是我想看到的那种展览,那种让人很想走入其中了解其背后故事的展览。相比之下我们现在的绝大多数展览都太太太乏味了...

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有