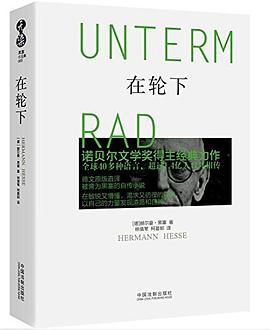

在轮下 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

赫尔曼·黑塞(Hesse Hermann,1877-1962)

德国作家、诗人、评论家,20世纪最伟大的文学家之一。

21岁时出版第一本诗集《浪漫之歌》。27岁时,《彼得·卡门青》一出,佳评如潮,一举成名,获得包恩菲尔德奖,继而是《在轮下》《德米安:彷徨少年时》《荒原狼》《玻璃珠游戏》《流浪者之歌》等一部部不朽之作,饮誉文坛。1936年,获瑞士最高文学奖哥特弗利特·凯勒奖;1946年,获歌德奖;同年又荣获诺贝尔文学奖。

自20世纪60年代起,黑塞就成为美国大众的最爱,在美国,他是20世纪被阅读最多的德语作家,他的“Do your own thing”成为美国整整几代年轻人的座右铭。在日本,黑塞是除了歌德之外最著名的的德国作家。对黑塞的崇拜还蔓延全球,他的作品被翻译成40多种语言,总印数超过1.4亿册。

- 赫尔曼·黑塞

- 德国文学

- 德国

- 成长

- 小说

- 文学

- 德语文学

- 诺贝尔文学奖

主人公汉斯自幼聪颖过人,勤奋好学,被大家视为神童。他被送入一个神学院学习,受大家庭和社会的影响,他功名心切,在与世隔绝的学校里拼命学习,没有半点空闲,身心健康受到损害。同学赫尔曼生性倔强,蔑视功名,为学校不容;而汉斯觉得只有赫尔曼才是知己。汉斯用功过度,身体衰弱,成绩倒退;学校把这些归罪于赫尔曼。赫尔曼被学校开除,汉斯更感孤单,不时受到老师的训斥和同学的耻笑,之后得了神经衰弱症,使他无法继续学业,只得返回家乡当钳工为生。社会的歧视和生活的失意使他觉得仿佛跌在无情而庞大的车轮下。

这是一部控诉德国旧的教育制度的小说,被认为有浓厚的自传色彩。

具体描述

读后感

没有灵魂的奋斗,野蛮的虚荣心(发展于父亲,学校)给了汉斯一个奋斗的目标,给了他一个价值体系,他的追求,他的骄傲,全部发展于此,当遭遇强烈冲击(赫尔曼)时,显得不堪一击,迷茫而脆弱,当面对考验时,毫无准备,失去平衡,虚荣心和功利心只能在物质世界疯狂运作时,如吗啡般给人麻醉,而当...

评分在阿多尼斯的《门后的童年》里读到这样一段:自从你认识了自己的路,你真正的失落便开始了:你把双肩交付给谁,交付给哪一块空间?你把脸朝向何方?你的太阳又是什么?这种失落感,不会因为空气向你张开了双臂、青草同你娓娓而谈而减轻。”忽然就让我想起了黑塞的《在轮下》。 ...

评分 评分1906年,德国作家赫尔曼-黑塞出版了一部具有自传性质的小说《在轮下》,时年29岁。此后,他历经儿子早逝、爱人罹患精神病、离婚、2次再婚、弟弟自杀、纳粹统治时代,并在这50多年中出版了多部小说和散文,1946年获得诺贝尔文学奖,最后于1962年以超过歌德的85岁高龄卒于睡梦中...

评分漢斯是一個神童,而且他願意努力,爲了通過考試,他不得不放棄了自己的愛好,後來成功考上了神學院。在神學院里,他遇上了崇尚自由的具有詩人氣質的赫爾曼,從此自我蘇醒,後來在學校的壓力下,神經衰弱不得不輟學。回到家鄉做技工,不堪忍受的嘲笑和諷刺下最後死了。 漢斯的死...

用户评价

现在触手可及却知道不会长久的幸福,未来想要抓住却充满未知的辛苦困顿,还有周围一切都已经定好的“幸福应该有的样子”,这三者像是搅拌机的锋利刀片,在生活的催促下,将我们打成混沌的泥浆。可痛苦正是因为能感受,迷茫正是因为有希望。敏感而坚韧,背负这一切却绝不停下,比什么都无法感知而循着惯性行进的人们,更加坚强得多,这才是真正的勇气。最后,无论有多辛苦,该做的事情还是可以继续,这真让人感动,而且它们会成为支撑自己的骨架,会成为捕捉转瞬即逝的风景的镜头和底片,虽然我自己无法感受到,但在他人身上,这些都能明明白白地看到。读到最后,真的觉得,在轮下这个名字想要传达的失落,以及甜蜜的坠落感中不想去面对却真实捕捉的一切完全能够感受到。

评分我们站在春夏之交的河里,所有的妄念都被禁止了。宛如动作流畅的指挥家,他信手拈来生活中的经历种种,指挥棒晃动--隐秘的痛苦和癫狂的喜悦一一洒落在他想要的坐标里,星星也下来了。他写下从少年到青年十年的故事和心境,书里的每个人都有他的影子。译笔超级赞。

评分其实在轮下里面描写了很多很美好的事物,但却是一个美好的事物逐渐与自己相远离的悲剧故事,再者又有很多明显的讽刺批判的东西,真是让人唏嘘。。。顺便,这版翻译其实蛮流利,还有些儿童文学的天真纯洁的味道,但其中突然出现一句“他的心如刘姥姥进大观园般地兴奋”十分出戏。

评分其实在轮下里面描写了很多很美好的事物,但却是一个美好的事物逐渐与自己相远离的悲剧故事,再者又有很多明显的讽刺批判的东西,真是让人唏嘘。。。顺便,这版翻译其实蛮流利,还有些儿童文学的天真纯洁的味道,但其中突然出现一句“他的心如刘姥姥进大观园般地兴奋”十分出戏。

评分痛哭

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有