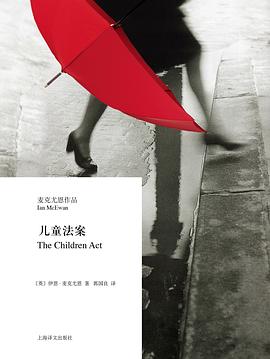

儿童法案 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

伊恩•麦克尤恩(1948—),本科毕业于布莱顿的苏塞克斯大学,于东英吉利大学取得硕士学位。从一九七四年开始,麦克尤恩在伦敦定居,次年发表的第一部中短篇集就得到了毛姆文学奖。此后他的创作生涯便与各类奖项的入围名单互相交织,其中《阿姆斯特丹》获布克奖,《时间中的孩子》获惠特布莱德奖,《赎罪》获全美书评人协会奖。近年来,随着麦克尤恩在主流文学圈获得越来越高的评价,在图书市场上创造越来越可观的销售纪录,他已经被公认为英国的“国民作家”,他的名字已经成为当今英语文坛上“奇迹”的同义词。

- 伊恩·麦克尤恩

- 小说

- 英国文学

- 英国

- 法律

- 麦克尤恩

- 外国文学

- 心理

《儿童法案》中的菲奥娜•迈耶是一位高等法院的女法官,向来以严苛的睿智、精确和理性闻名。可她成功的职业生涯却无法掩盖家庭的不睦。多年的不育以及丈夫的出轨令她长达三十年的婚姻陷入了危机。

十七岁的男孩亚当由于宗教信仰拒绝输血治疗,命悬一线。时间在流逝,控辩双方都给出了理由,为了做出公正合理的裁决,菲奥娜决定亲自前往医院探望男孩。一番恳谈触动了菲奥娜内心深藏已久的情感,最终,她的裁决将给两人带来怎样意想不到的后果……

麦克尤恩在《儿童法案》中向读者展现了一个道德与法律的困境:到底是尊重宗教信仰、个人意志,还是应该坚持生命至上的原则?背负着文明社会的沉重枷锁,人性的天平最终将向哪一边倾斜?

“这是自《在切瑟尔海滩上》后,麦克尤恩写得最好的小说。”——《卫报》

具体描述

读后感

一位日常与家庭法打交道的法官,Fiona,见过分手时夫妻双方各种撕,分房子分票子分孩子。由于儿童法案(法院在解决任何关涉儿童养育问题时,应优先考虑儿童福祉),她接到Adam 案子,一个身患白血病的少年,亟待输血。 少年成长于宗教家庭,教义不允许他有接受输血。在身边所有...

评分中国有句话叫“上知天文,下知地理”,这用来形容Ian McEwan真不为过。我觉得他在自己的每一本书里,都能够对许多职业行业事物做精辟到深入骨髓的描述。在这本The Children Act里,不仅有法律、还有宗教、诗歌、音乐... ...我想这也就是我爱读他的书的原因吧。 在美国有见过耶...

评分用户评价

“这是自《在切瑟尔海滩上》后,麦克尤恩写得最好的小说。” ——《卫报》

评分对婚姻中客观存在的彻骨冰冷与绝对孤独的描写,依然是最打动我之处,一定是痛悟了婚姻及家庭给予个人灭顶之灾式的阴影覆盖,才能落笔成这些永远无法解开的心结;论及父母抚养孩子的段落,依然能回想起《水泥花园》的可怖;夫妻间如履薄冰的试探,则恍如《星期六》附身,这也是本书最华彩的段落,也证明他的心理戏描摹依旧强悍;主角的个人生活穿插于“庭戏”故事,以主线带动副线的发展,直至两者完全融合,并最终改写所有人结局,前半本平淡,且有说教倾向,略枯燥,结尾古典乐现场见功力,甚至联想到《追忆》中的音乐会,整体三星半。

评分对婚姻中客观存在的彻骨冰冷与绝对孤独的描写,依然是最打动我之处,一定是痛悟了婚姻及家庭给予个人灭顶之灾式的阴影覆盖,才能落笔成这些永远无法解开的心结;论及父母抚养孩子的段落,依然能回想起《水泥花园》的可怖;夫妻间如履薄冰的试探,则恍如《星期六》附身,这也是本书最华彩的段落,也证明他的心理戏描摹依旧强悍;主角的个人生活穿插于“庭戏”故事,以主线带动副线的发展,直至两者完全融合,并最终改写所有人结局,前半本平淡,且有说教倾向,略枯燥,结尾古典乐现场见功力,甚至联想到《追忆》中的音乐会,整体三星半。

评分从来就没有什么救世主 一些小地方翻译不好

评分看来十万字左右是麦克尤恩的“舒适区”,以一个人物为主线,贴着她的行业和生活走,并找到一个事件的切入点,引发人物内心动荡生活偏移。这一部也不例外,一如既往的成熟平稳,但也无惊喜,渐渐对这种打磨精巧的小长篇有些腻味了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有