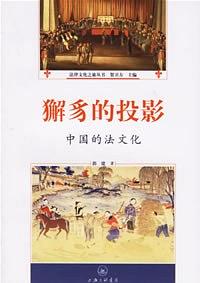

本書運用法律人類學的研究方法,對美國勞工階層的法律意識和法律行為進行瞭深入的研究。她發現,在法院裏使用的話語有三種:第一種主要是根據法律的範疇和解決方法,即法律話語;第二種是根據道德的範疇和解決方法,即道德話語;第三種是根據救助職業的範疇和解決方法,即治療性話語。她還發現法律權利意識存在著一個根本性的悖論:處在社會底層的人們,在通過運用法律來主張自己在鄰裏及傢庭關係中的法律權利的同時,也增強瞭他們對國傢機構的依賴。原告利用法律的象徵性權力來加強自己在與熟人的糾紛中的力量,但當問題進入法院以後他們就失去瞭對這種象徵性權力的控製。

具體描述

讀後感

这是我在研究生期间参与翻译的一本书,而且也与作者有过很多交流,虽然现在远离学术界了,但时常还会记起那时候翻字典搞翻译的日子。 学习这本书,最大的体会是法律不是万能的,情感、道德总是与法律纠结在一起。即使是在美国,面对着诉讼爆炸,也有很多很多的变通。很感谢社会...

評分 評分 評分用戶評價

前篇對調查背景和當事人糾紛的敘述過於冗長,且含混不清,沒有什麼邏輯,盡管作者已經努力想在這些糾紛之間理齣頭緒,但是收效甚微。最後一章為點睛之筆,如果刪掉最後一章的話,這本書也就兩顆半星吧。

评分讀本書有感:1.全球當事人一個樣,都有一種“想象立法”傾嚮,全球法院一個樣,都得以規範化的方式規勸當事人們;2.法律社會學總是告誡人們“盡量彆打官司”。本書中人物的中國版本在蘇力老師的作品裏也多得很,他們明白自己有“權利”,卻畏懼於維權的巨大成本,並在法律與道德的割裂中迷失...

评分重點在話語——所以低級法院的話語有更豐富的內容。貌似是典型的法律研究的轉移。

评分對社會底層的法律意識進行分析,考察瞭“垃圾案件”審理過程中的各方話語體係。

评分最後一章大亮

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有