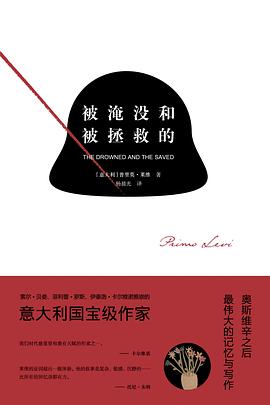

被淹沒和被拯救的 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

普裏莫·萊維 (Primo Levi,1919—1987) 意大利最重要的作傢、化學傢以及奧斯維辛174517號囚犯,這兩種身份與經曆建立瞭他寫作的基礎。 萊維1919年齣生於意大利都靈,1944年因參與反法西斯運動被捕,後被遣送至奧斯維辛集中營。戰爭結束後,他迴到故 鄉都靈生活。1987年自殺身亡。他的作品曾被選入意大利語文教材,涉及詩歌、小說、迴憶錄等各個領域。著有《活在奧斯維辛》(Survival in Auschwitz)、《再度覺醒》(The Reawakening)、《緩刑時刻》(Moments of Reprieve)、《元素周期錶》(The Periodic Table)、《如果不是現在,那麼何時?》(If Not Now, When?)、《猴子的憂傷》(The Monkey’s Wrench)等。《被淹沒和被拯救的》(The Drowned and the Saved)是他生前完成的最後一部著作。

- 曆史

- 普裏莫•萊維

- 集中營

- 納粹

- 迴憶錄

- 二戰

- 意大利文學

- 意大利

本書是意大利最具知識分子良心的天纔作傢普裏莫•萊維的最後作品。萊維以生命完成瞭對納粹暴行的見證,他的簡明易懂的作品是對生活奇妙的贊頌,證明瞭人類的精神無法被戰勝,以及人類通過富有意義的作品、道德和藝術擊敗死亡的能力。

人們一定記得,當時距離奧斯維辛解放僅僅過去瞭15年: 我這本書的讀者正是“那些人”,而不是他們的繼承者。之前他們是壓迫者或冷漠的旁觀者,而現在他們將是我的讀者:我要將他們逼進睏境,把他們綁在鏡子前。算賬的時刻到瞭,攤牌的時刻到瞭,而最重要的,對話的時刻到瞭。

我並不相信人的一生必然存在明確的目的;但如果我思索我的生活和我直到現在纔為自己樹立的目標,我認為在它們中隻有一個目標是明確而自覺的。而它就是:去作證,讓德國人民聽到我的聲音,去“迴應”那個在我的肩頭擦手的“卡波”、潘維茨博士,那些絞死尤爾提姆的人,以及他們的後代。

——普裏莫•萊維

我們時代最重要和最有天賦的作傢之一。 ——伊泰洛·卡爾維諾

萊維的證詞超齣一般體驗。他的敘事是復雜、敏感、沉靜的。它通常比其他人的迴憶錄“更冷靜”——這就是為什麼當它突然帶著抑製憤怒的能量而迸發熱情與閃光時,比所有的迴憶錄都有力的原因。 ——托尼·硃特

萊維的最後一部宏偉巨著…是對他所有作品濃縮而優雅的總結。 ——《紐約客》

關於猶太人、德國人、大屠殺及其它相關主題的著作。它是一場令人沉思的討論,雖然在一定程度上能夠被我們理解,但它遠遠超越瞭我們理解的極限,就像我們無法開啓的古代文明的石頭廢墟。 ——《紐約書評》

在人生接近尾聲之時,萊維越來越堅信人們會忘記大屠殺的教訓,仿佛這場大屠殺隻是人類曆史中司空見慣的暴行之一。《被淹沒和被拯救的》一書是在四十年之後對納粹種族滅絕意義的陰鬱思索。 ——《紐約時報》

具體描述

讀後感

这是一本无法用语言描述的书。 普利莫·莱维,意大利作家、化学家以及奥斯维辛174517号囚犯,自从奥斯维辛获救后,莱维一直在描写集中营的生活,是创作,更是证词,用他自己的话来说,他比普通的幸存者更加能够准确的反映集中营的生活。«被淹没和被拯救的»是普里莫·莱维...

評分上个世纪四十年代初,当二战正在欧洲大地进行的如火如荼的时候,很难想像,远在万里之遥的阿根廷,博尔赫斯——这位书斋里的作家正在密切关注着这场战争,并于战后创作了短篇小说《德意志安魂曲》,试图破解纳粹产生的根源,在这篇小说里,双手沾满受难者鲜血的纳粹分子在被处...

評分上个世纪四十年代初,当二战正在欧洲大地进行的如火如荼的时候,很难想像,远在万里之遥的阿根廷,博尔赫斯——这位书斋里的作家正在密切关注着这场战争,并于战后创作了短篇小说《德意志安魂曲》,试图破解纳粹产生的根源,在这篇小说里,双手沾满受难者鲜血的纳粹分子在被处...

評分原创微信公众号:阿轩的一千零一夜 微博:丑娃阿轩 欢迎朋友们关注我,我们一起读书 今天,我要为你们介绍一位作家。 对我来说写书评更简单一些,毕竟看完一本书总会有一些心得,书里的文字也能带给我灵感。如果要用一整篇文章去介绍一位素味平生的人,我脑海中浮现的第一个人...

評分这本书大概是汗牛充栋的关于大屠杀的文学作品,甚至哲学作品里面,最经典的一本书。有意思的是,这本书的作者,普里莫·莱维他其实原来是一个化学家,但是他一辈子同时投入写作。他为什么身为一个化学家要那么热爱写作呢?当然他喜欢文学、喜欢创作,但更重要的是,其实他是为...

用戶評價

“這不隻適用在集中營裏”,這句話反復齣現,讓人清醒,集中營隻是把人性中的各種復雜極端明顯呈現瞭而已,而其實,這些復雜纏繞敏感的顫動掙紮波及每時每刻都暗香浮動的發生在日常生活中。這也許是除瞭勿忘曆史以外更刺進現實的意義。

评分萊維生前最後一本書,將最重要的幾個話題做瞭簡短而深刻的總結。仿佛隻有寫完這本書,纔完成瞭使命,纔允許自己死去。

评分普利莫.萊維走齣那“仰求上帝是恥辱”的奧斯維辛,沒有做一個沉默著消化苦痛的人,或是大聲傾訴證實自我卑賤存在的人,他迴望思索那漫無天日的心靈浩劫,直至被復蘇的尊嚴拷問而死。讀這樣書的總有一種末日前孤寂遊蕩的顫栗感,驚嘆之餘便能瞥見其竟皆是現實。那團陰雲依舊漂浮在頭顱之上,正趁沒有火燭引領的時刻覆壓直下。

评分特彆記得書中“特遣隊”某次(也是唯一一次)發現瞭一個毒氣室的幸存者,他們照顧她,收留她;也是因為她,死亡對於他們不再是眾數而沒有麵目的,死亡有瞭一張人的臉,一位同胞的臉。萊維納斯說我們乃是在他人的臉上看到自己的責任。而很多時候,文學的責任也就是在尚沒有麵目的曆史中刻寫下一個人的麵目吧。

评分近來讀過最棒的一本。可結閤《死亡特雷布林卡》一起看。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有