在缅甸寻找乔治·奥威尔 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

艾玛·拉金 Emma Larkin,美国记者,在亚洲出生和成长,后于伦敦大学亚非学院学习缅甸语。她以曼谷为基地,对亚洲进行广泛报道,自20世纪90年代中期开始访问缅甸。

译者 王晓渔,文化学者,现供职于同济大学。

- 奥威尔

- 缅甸

- 纪实

- 传记

- 游记

- 艾玛·拉金

- 政治学

- 美国

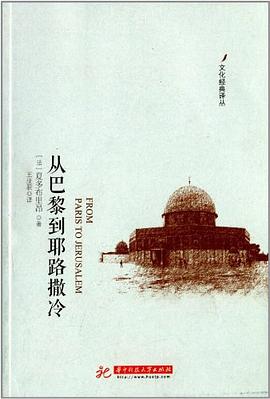

20世纪20年代,乔治·奥威尔曾作为大英帝国的警察在缅甸生活了五年。五年后,他突然毫无预兆地返回英国递交辞呈,开始了写作生涯。而缅甸则以各种形式在他的书中出现:《缅甸岁月》《动物农庄》《一九八四》,以及他未完成的作品《吸烟室的故事》等等。

美国记者艾玛·拉金重访了奥威尔 在缅甸工作和生活的地方:曼德勒、渺弥亚、仰光、毛淡棉、杰沙… 她试图为一些问题寻找答案:是什么样的经历促使奥威尔放弃了殖民地生活,转而从事写作?又是什么让缅甸这个地方变得如此贫穷和悲惨?拉金复原了奥威尔这段几乎被所有研究者忽略的生活经历,并写出了奥威尔对今日缅甸的精神影响。与此同时,她带着奥威尔的清醒和观察力,刻画了在殖民幽灵与独裁统治的交缠下,缅甸日常生活的矛盾与荒诞,以及人们的恐惧与希望。

具体描述

读后感

2015年9-10月我在缅甸旅行。时间距离这本书中作者在缅甸已经有10多年了。毫无疑问缅甸发生了翻天覆地的变化,但也有一些东西从未改变。 我在仰光的住处是印度人聚居区。这里离苏雷塔很近,离中国城也不远。这里年代久远,在我住的B&B傍边的小街道上都是殖民时期的旧式房屋,泛...

评分“A hotel manager working in a government-run hotel explained to me that if she was too friendly with foreigners she was given a warning. She was transferred every two years, to prevent her from cementing friendships with returning tourists. ” “In one of ...

评分2015年9-10月我在缅甸旅行。时间距离这本书中作者在缅甸已经有10多年了。毫无疑问缅甸发生了翻天覆地的变化,但也有一些东西从未改变。 我在仰光的住处是印度人聚居区。这里离苏雷塔很近,离中国城也不远。这里年代久远,在我住的B&B傍边的小街道上都是殖民时期的旧式房屋,泛...

评分“A hotel manager working in a government-run hotel explained to me that if she was too friendly with foreigners she was given a warning. She was transferred every two years, to prevent her from cementing friendships with returning tourists. ” “In one of ...

评分#阅读时光#《在缅甸寻找乔治·奥威尔》 辅助材料:电影《昂山素季》(吕克贝松导演);《缅甸岁月》(作者乔治·奥威尔) 在读这本书之前,对缅甸的历史和现在其实并没有什么了解,这十几年来缅甸发生了天翻地覆的变化。这本书的作者美国记者艾玛·拉金于20世纪90年代在缅甸旅...

用户评价

“每个笑话都是一次小型的革命。”

评分书写既深又浅,很纠结。顶多是热爱文学的外国人写的游记。

评分某些人没有尝到权力的味道之前,跟缅甸故事里屠龙的勇士也若相仿佛。这书没被禁也是奇妙。

评分最心疼的是人们需要捕捉新闻不报的内容来揣测这个世界发生了什么。

评分和我見到的緬甸大相徑庭,卻和我認識的另一個國家頗為相似。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有