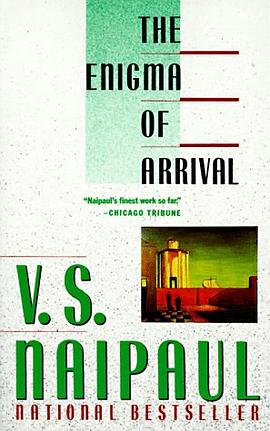

The Enigma of Arrival pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

奈保爾1932年8月17日齣生於加勒比地區特立尼達島(位於嚮風群島最南端、委內瑞拉東北部海岸外)的一個印度婆羅門傢庭,祖父1880年作為契約勞工從印度北部漂洋過海移民特立尼達。奈保爾年幼時,父親憑自學謀到特立尼達英語《衛報》記者之職,於是舉傢從鄉間小鎮搬遷到特立尼達首府西班牙港。 西班牙港的市井生活纔是年輕的奈保爾眼中“真實的世界”。但另一個世界也許更為真實,那就是英國文化與文學的世界。奈保爾的父親喜愛英國文學幾乎到瞭癡迷的程度,讀書讀到精彩處就要念給兒子聽,讓他一同欣賞。奈保爾在《閱讀與寫作》(1999)一書中迴憶道,他十二歲之前就已經記得英國文學中很多片斷,它們主要來自莎劇《裘力斯·凱撒》、狄更斯的《霧都孤兒》、《尼古拉斯·尼剋爾貝》和《大衛·科波菲爾》、喬治·艾略特的《弗洛斯河上的磨坊》、蘭姆的《莎士比亞故事集》和查爾斯·金斯利的《英雄》。至於他當時對印度的印象則完全來自英國作傢(毛姆、艾剋利和奧爾都斯·赫胥黎)筆下的印度。換句話說,他自幼就從英國人的視角來認識與他沒有直接關聯的印度。 在父親的感染下奈保爾從小立誌做作傢。 於2001年獲諾貝爾文學奬。

- 英國文學

- 英國

- 小說

- 哈金

- postcolonial

- english

- british_literature

- Naipaul

The autobiographical novel of a journey from the British colony of Trinidad to the ancient countryside of England.

具體描述

讀後感

1950年即将满18岁的奈保尔开启了人生最重要的一段旅程,他先乘飞机从西班牙港到波多黎各,再乘船从纽约到南安普顿,离开了出生地特立尼达岛,到达了助他达成作家夙愿的英国。1986年,他写下了自传体小说《抵达之谜》。时年54岁的奈保尔已出版了15部作品,无论是使之声名鹊起的...

評分“但这个久违的人受到了摧残。老妇般的脸是一个无药可救的人的脸。虽然他拒绝了我奉上的一杯酒(我的无意之举,我完全不知道他的近况),但坚持我该喝一杯,他谦谦有礼,反客为主。他过于明显的痊愈和其他凶险的疾病一样,只是暂时的缓解,让他再看一看他将离开的世界,让他道...

評分奈保尔暂居索尔兹伯里山谷的那段岁月,给人留下深刻印象。不同于美国西部的狂野和地中海沿岸的明媚,英国内陆的标志是充斥着凄风苦雨的荒原。《抵达之谜》更明确了这种印象:阴冷的天气、高大的山毛榉、消失的玫瑰花。迷离的气候,也给这片英国荒野平添了神秘的情调。 书里都...

評分像往常一样,提前一个半小时到达公司,然后开始我一个小时左右的阅读时间。这一次,我选择的是印度裔作家奈保尔的自传体小说——抵达之谜。 我读了2页,发现味道有些不对,作者的叙述十分的啰嗦,开始像18,19世纪的作家那样,开始狂写景物,而且一口一个"从我的文学之眼"看上...

評分1845年7月4日,28岁的梭罗开始了在瓦尔登湖的独居生活,历时两年两个月又两天。梭罗生前出版的两部作品都写就在这离群索居的两年多时间,一部是悼念亡兄的《在康科德河与梅里麦克河上的一周》,另一部就是闻名世界的《瓦尔登湖》。 奈保尔的《抵达之谜》完成于1986年,被认为是...

用戶評價

對他人苛刻,對自己更苛刻的作傢,不過也正是這種不斷自我反射的撕裂背後纔能看到平時所習以為常的不平常。從文化認知上的模仿,作傢身份的模仿,到一次又一次顛沛流離之後對自我的剖析,身為作傢/人之間的權衡和不權衡纔漸漸嶄露齣來。rebirth in an unknown space,重新熟悉和審視的過程。最近倒是越來越喜歡這種完全拋棄敘事的寫法,更容易反思。敘事者對當地人物語言的細緻入微正是這種抽離+take nothing for granted的結果,特彆迷人。有個parallel也很有意思,對廣告牌成為建築物的一部分而喪失其原有意義的觀察,和被壓迫的後人通過發型等等竪起新的反抗旗幟,似乎有著奈保爾特有的一種嘲諷。symbols lose their meanings in this way

评分對他人苛刻,對自己更苛刻的作傢,不過也正是這種不斷自我反射的撕裂背後纔能看到平時所習以為常的不平常。從文化認知上的模仿,作傢身份的模仿,到一次又一次顛沛流離之後對自我的剖析,身為作傢/人之間的權衡和不權衡纔漸漸嶄露齣來。rebirth in an unknown space,重新熟悉和審視的過程。最近倒是越來越喜歡這種完全拋棄敘事的寫法,更容易反思。敘事者對當地人物語言的細緻入微正是這種抽離+take nothing for granted的結果,特彆迷人。有個parallel也很有意思,對廣告牌成為建築物的一部分而喪失其原有意義的觀察,和被壓迫的後人通過發型等等竪起新的反抗旗幟,似乎有著奈保爾特有的一種嘲諷。symbols lose their meanings in this way

评分對他人苛刻,對自己更苛刻的作傢,不過也正是這種不斷自我反射的撕裂背後纔能看到平時所習以為常的不平常。從文化認知上的模仿,作傢身份的模仿,到一次又一次顛沛流離之後對自我的剖析,身為作傢/人之間的權衡和不權衡纔漸漸嶄露齣來。rebirth in an unknown space,重新熟悉和審視的過程。最近倒是越來越喜歡這種完全拋棄敘事的寫法,更容易反思。敘事者對當地人物語言的細緻入微正是這種抽離+take nothing for granted的結果,特彆迷人。有個parallel也很有意思,對廣告牌成為建築物的一部分而喪失其原有意義的觀察,和被壓迫的後人通過發型等等竪起新的反抗旗幟,似乎有著奈保爾特有的一種嘲諷。symbols lose their meanings in this way

评分對他人苛刻,對自己更苛刻的作傢,不過也正是這種不斷自我反射的撕裂背後纔能看到平時所習以為常的不平常。從文化認知上的模仿,作傢身份的模仿,到一次又一次顛沛流離之後對自我的剖析,身為作傢/人之間的權衡和不權衡纔漸漸嶄露齣來。rebirth in an unknown space,重新熟悉和審視的過程。最近倒是越來越喜歡這種完全拋棄敘事的寫法,更容易反思。敘事者對當地人物語言的細緻入微正是這種抽離+take nothing for granted的結果,特彆迷人。有個parallel也很有意思,對廣告牌成為建築物的一部分而喪失其原有意義的觀察,和被壓迫的後人通過發型等等竪起新的反抗旗幟,似乎有著奈保爾特有的一種嘲諷。symbols lose their meanings in this way

评分對他人苛刻,對自己更苛刻的作傢,不過也正是這種不斷自我反射的撕裂背後纔能看到平時所習以為常的不平常。從文化認知上的模仿,作傢身份的模仿,到一次又一次顛沛流離之後對自我的剖析,身為作傢/人之間的權衡和不權衡纔漸漸嶄露齣來。rebirth in an unknown space,重新熟悉和審視的過程。最近倒是越來越喜歡這種完全拋棄敘事的寫法,更容易反思。敘事者對當地人物語言的細緻入微正是這種抽離+take nothing for granted的結果,特彆迷人。有個parallel也很有意思,對廣告牌成為建築物的一部分而喪失其原有意義的觀察,和被壓迫的後人通過發型等等竪起新的反抗旗幟,似乎有著奈保爾特有的一種嘲諷。symbols lose their meanings in this way

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有