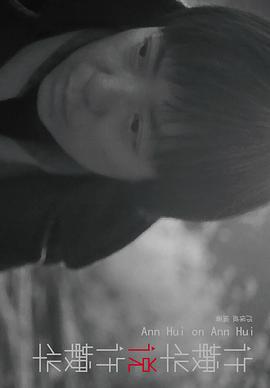

许鞍华说许鞍华(全新修订版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

许鞍华,辽宁省鞍山人。1947年出生于中国东北,母亲为日本人。幼年在澳门度过,在香港念小学及中学。1972年获香港大学英国文学及比较文学硕士学位,随后赴伦敦电影学校攻读电影课程。1975年回港,担任胡金铨助手,开始其电视及电影工作。1979年以银幕处女作《疯劫》领香港新浪潮风气之先。从影四十余年,兼顾商业创作与艺术表达,以关怀女性命运和社会现实著称,代表作有《投奔怒海》、《客途秋恨》、《女人,四十。》、《半生缘》、《千言万语》、《天水围的日与夜》、《桃姐》、《黄金时代》、《明月几时有》等,其人其作屡次斩获香港金像奖、台湾金马奖最佳导演及最佳影片奖。

邝保威,香港浸会大学电影电视与数码媒体艺术(制作)硕士,曾在《明报》、《电影双周刊》、《香港电影》等报刊发表电影评论,编著有《许鞍华说许鞍华》、《未央歌电影+读本》,曾任电影《千言万语》(许鞍华导演)剧本顾问、《完美生活》(唐晓白导演)策划,编导《由零开始》(短片)、《天使吾爱》(短片)、《Dekalog 9》、《未央歌》及纪录片《地水南音》等。

- 许鞍华

- 电影

- 香港

- 回忆录

- 艺术

- 邝保威

- 香港电影

- 電影

许鞍华是香港电影新浪潮旗手,在长达四十余年的创作生涯中矢志不渝奋斗不止,是中国影坛独树一帜、成就卓著的女性作者。本书全面剖析她的创作生涯与作品特色,共分两大部分:上编由许鞍华自述从影以来的创作经历,并对每部作品的优劣得失做出自我检讨;下编由许鞍华的创作同仁、昔日搭档畅谈与其合作的印象,并收录了多位香港文化学者、影评人对许鞍华作品(包括叙事方法、电影结构、女性身份等)所作的细致解读。

本书在第一版基础上进行了大刀阔斧的修订,更新了大量图文资料,特别是增补了许鞍华对近年多部新作(如《桃姐》、《黄金时代》等)的创作回顾,影迷不可错过。

具体描述

读后感

(摘自后记) 許鞍華一生都在拍電影。我相信將來她都會。她不會放棄的.她的電影就是她的生活,她的人,她的光彩與粗糙,缺陷與完整,對我來說,很難理解。 我對她的喜好很多是基於尊敬。這不是對所謂成功人士的尊敬。在我的心目中,無所謂成功不成功。在生之嚴峻考驗之前,我們 一...

评分说许鞍华为作者导演,未必有太多的说服力,因为她比较少的参与自己电影的剧本创作,且“谈不上确立了独特的个人电影风格”(石琪语),其对类型片的兴趣与不断尝试亦与电影“作者论”有背逆之处。虽然许鞍华很认同台湾导演侯孝贤、杨德昌,但终究成为不了如此的创作者,“因...

评分说许鞍华为作者导演,未必有太多的说服力,因为她比较少的参与自己电影的剧本创作,且“谈不上确立了独特的个人电影风格”(石琪语),其对类型片的兴趣与不断尝试亦与电影“作者论”有背逆之处。虽然许鞍华很认同台湾导演侯孝贤、杨德昌,但终究成为不了如此的创作者,“因...

评分开头说明“菲林”是胶片,英文却全然不管翻译。如果嫌重复麻烦,后面附张生词表也好些。编辑偷懒。 访谈按照影片来划分,许导批评演员表演倒是直接得狠——“尤其是陆小芬有几场主要戏演得很差”“我说万梓良我就没太大兴趣同他合作”等等。对音效师也有“可能我耳聋听不到”...

评分如题。 豆瓣你有病,我如果只想说两个字,都不行?我他妈的非要说够50个字?

用户评价

算是许鞍华谈话超值大礼包了

评分7/10。沿着Ann的创作轨迹,完整欣赏完她的几乎所有影片,体会背后的创作故事,还是很精彩的。Ann其实是个蛮直爽的人,有一说一,不喜欢拐弯抹角。她就直接表达自己的喜恶,高冷且酷。她同样有着和安叔一样的自我反思意识,不断自省,不断突破和超越自我,这点实在难能可贵。她作品中流露着满满的人道主义精神!她最满意的一部竟然是《黄金时代》,总之我也很喜欢。而且这篇里面推荐了好多Ann喜欢的电影和书籍啊,珍贵!原来Ann最喜欢王家卫的一部也是《重庆森林》呵,真是英雄所见略同!三五十年后,Ann注定要成为一个现象级的存在,她的影视作品很有可能成为香港这个地区的一部“民族志”。港人会像评价村上春树一样去评价与她类似的风格“你很许鞍华哦!”感谢编者邝保威的付出,实在不易,且看且珍惜。

评分我一向讨厌厚书,因为出行难携带。这本书又厚又重,我却带它乘飞机、搭火车,甚至有阵子每天上下班书包里都是它,因为太好读了,随时可以放下,再拿起时很快又可以进入。有时一个不注意就会读掉很多章,几部尤其喜爱的电影又觉得舍不得,于是挑着重读。如果许鞍华没有成为一位出众的导演,她也会是一位好的监制、制片。她是我读过的导演中,对整个制作最关注、最体恤的电影人,是我的榜样。她说电影于她而言是代理生活的方式。“既然入了这一行,做这工作,应该不计代价。你有得做已经是很好的事,不可以成天算这算那,只用一个月时间去做就要得到回报,不如去打劫啦,你五分钟之内就可以发一笔横财!这种算法不是拍电影的尺度。我觉得你只要觉得值得就行,其他人可以觉得你愚蠢。” 我想她真的会是那种一辈子都在拍电影的人。

评分算是许鞍华谈话超值大礼包了

评分喜欢说自己影片的不足,说得太多,又不提长处,以至于如果没看过她的影片真以为会有多差呢囧真是个直爽的人啊!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有