具体描述

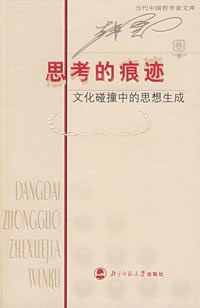

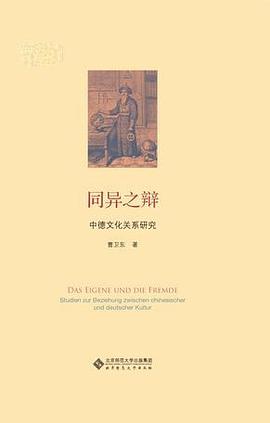

本书思索的是在中德文化关系中德国的自我认同与中国作为“异在”之间的张力问题,由此梳理出德国文化史中的中国形象发展历程,即一个“异”与“同”从博弈到融合的历史过程:由17世纪以前在德国文化中作为“异国”的中国,到17世纪作为“异教国”的中国,到18世纪 “异国”和“隐喻”两种中国形象的并存,再到19世纪中国作为“大写的他者”,最后达到20世纪德国对中国认识的“自我化”。

作者简介

曹卫东,1968年5月生于江苏阜宁,博士,先后就读于北京大学西方语言文学系和比较文学研究所、中国社会科学院研究生院、德国法兰克福大学社会学系。主要从事法兰克福学派的教学与研究工作。现为北京第二外国语学院校长、北京师范大学文艺学研究中心研究员、复旦大学国外马克思主义研究中心兼职研究员、南京大学马克思主义社会理论研究中心兼职研究员。主要学术成果包括专著:《交往理性与诗学话语》(天津社会科学院出版社,2001)、《权力的他者》(上海世纪出版集团,2004)、《曹卫东讲哈贝马斯》(北京大学出版社,2005);编著:《霍克海默文集》(第一卷,上海人民出版社,2001)、《哈贝马斯文集》(第1-4卷,上海人民出版社,2001-2004)、《哈贝马斯精粹》(南京大学出版社,2004);译著:《后形而上学思想》(合译,译林出版社,2001)、《公共领域的结构转型》(合译,学林出版社/台湾联经出版公司,2002)、《后民族结构》(台湾联经出版公司,2002)、《现代性的哲学话语》(合译,译林出版社,2004)等。

目录信息

第一章从“Seres”“Kitai”(Cathay)到“Tschina”——德国文学中的中国形象史前史研究

一、中国形象的史前史

二、《马可·波罗游记》中的中国形象

三、门多萨及其《中华大帝国史》

第二章圣经情调与救世史——十七世纪德国文学中的中国形象

一、利马窦和卫匡国的中国观

二、新的世界图景:巴洛克诗歌中的中国形象

三、流浪汉寻找乌托邦:巴洛克流浪汉小说中的中国形象

四、中国作为战场和情场:巴洛克政治小说和爱情小说中的中国形象

第三章中国情调的生成——十八世纪德国思想和艺术中的中国形象

一、莱布尼茨和沃尔夫的中国观

二、洛可可艺术中的中国情调

三、康德和赫尔德的中国观

第四章中国作为异国——十八世纪德国文学中的中国形象

一、讽刺书札中的中国形象

二、哈勒和维兰的中国观

三、中国作为伦理之邦:道德小说中的中国形象

四、中国作为感伤之地:十八世纪诗歌中的中国形象

第五章从异国到隐喻——席勒和歌德笔下的中国形象

一、席勒的中国观

二、早期歌德作品中的中国形象

三、《中德晨昏四季咏》中的“中国主义”

第六章从异国到他者——十九世纪德国文学中的中国形象

一、中国作为异国:德国浪漫派笔下的中国形象

二、异国图景的急剧扩张:青年德意志笔下的中国形象

三、中国处于历史进程之外:黑格尔的否定性中国观

四、走向解构的中国形象:冯塔纳及其《艾菲·布里斯特》

第七章中国作为大写的他者——十九、二十世纪之交德国文学中的中国形象

一、在他物与他者之间——卡尔·迈前后期作品中的中国形象比较研究

二、由他物向他者的转型——海京和凯泽林笔下的“中国形象”

三、中国作为“大写的他者”——德布林和克拉朋德的“中国形象”

四、转向自我的中国形象——卫礼贤和黑塞的中国观

第八章中国作为大写的自我——二十世纪德国文学中的中国形象

一、二十世纪德国文学中的中国形象概述

二、“Im Grunde bin ich ja Chinese”——卡夫卡笔下的中国形象

三、寻求“世界”与“头脑”的统一——卡奈蒂《迷惘》中的中国形象

参考文献

人名索引

· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

硕士时,曹老师让我们读茨威格《心灵的焦灼》,今天再读老师这本“老书新版”,仿佛突然明白了老师的用意,明白了为什么老师在茨威格的小说里读到了“同情”。“一旦两者之间产生同情,便说明其中之一方必定高于另一方,或自觉高于另一方”(P.201)。异文化之间,要的既不是宗教的征服,也不是同情的泛滥,而是互为主体的尊重。

评分值得一看

评分很有质感的小书,但所举例子太过陌生,分析不算很亮眼……在这一点上相当接近国外写的那种小品消遣书了……

评分导论引用索绪尔、拉康、哈贝马斯,还以为要搞什么大事情。很平庸、不甚给力的海外汉学考辨。

评分值得一看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有